【この記事でわかること】

- ChatGPTを使って「評価基準の作成」や「議事録の要約」を自動化する方法

- 明日からコピペで使える、具体的な面接評価プロンプト2つ

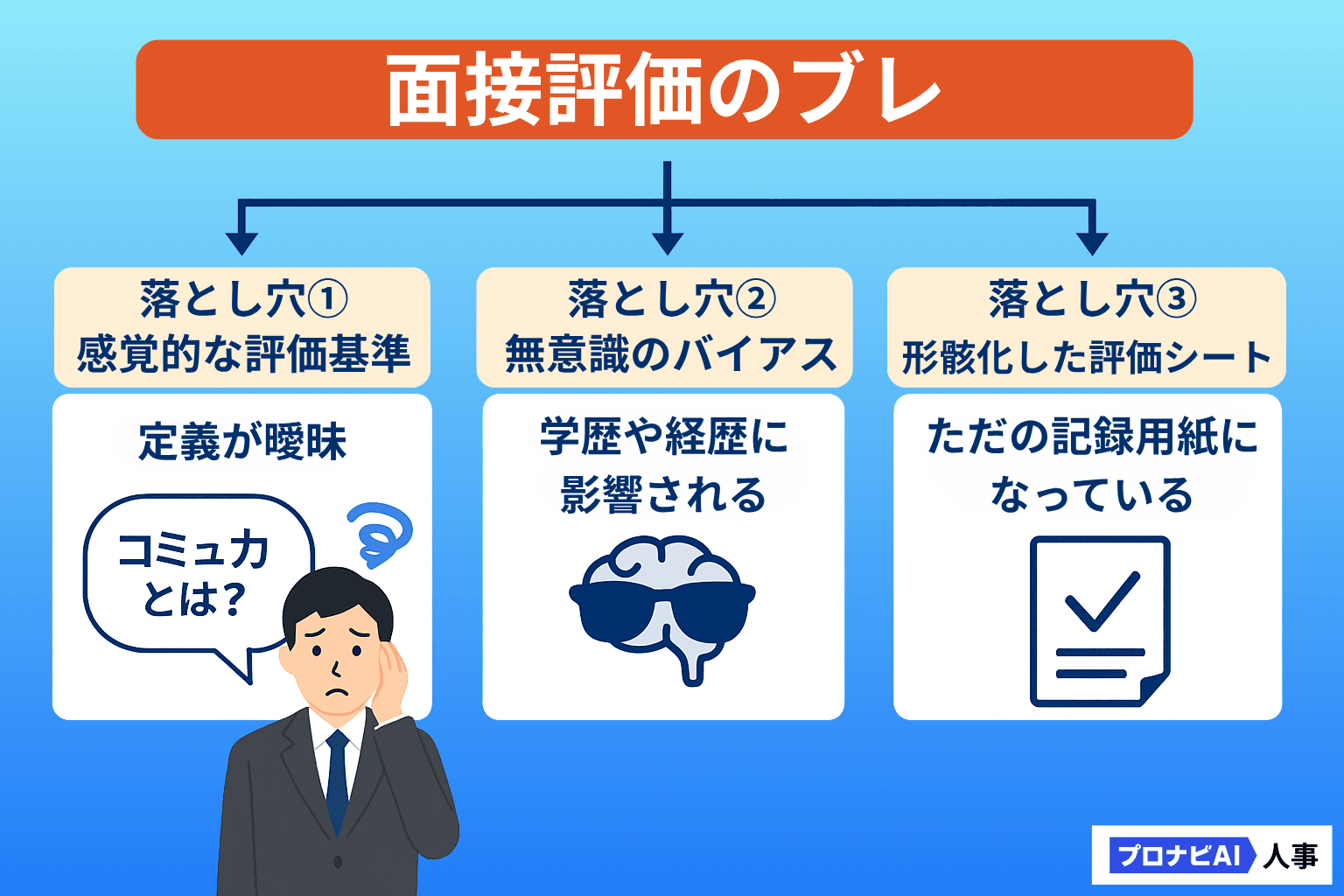

面接評価がブレる“3つの課題”

評価のバラつきは、個々の面接官のスキル不足というより、むしろ「仕組み」の問題であることがほとんどです。まずは、多くの企業が陥りがちな3つの落とし穴について理解を深めましょう。

課題1. 評価基準が「感覚的」になっている

「コミュニケーション能力が高い」「主体性がある」といった評価項目はよく使われますが、その定義が曖昧なまま運用されていることがあります。例えば「コミュニケーション能力」とは、「相手の意図を正確にくみ取り、結論から明確に伝えられる力」なのか、「誰とでも打ち解けられる社交性」を指すのか。

この定義が面接官の間で共有されていないと、同じ候補者でも評価が大きく割れてしまいます。

課題2. 無意識の「バイアス」が判断を歪める

人間は誰しも、無意識のバイアスを持っています。例えば、以下のようなバイアスが評価に影響を与えることがあります。

- ハロー効果: 特定の目立つ長所(例:有名大学出身)に影響され、他の評価まで高く見積もってしまう。

- 類似性バイアス: 自分と似た経歴や価値観を持つ候補者を、無意識に好印象を抱いてしまう。

こうしたバイアスは、客観的な評価を妨げる大きな要因となり、本来採用すべき優秀な人材を見逃す原因にもなります。

課題3. 評価シートが「形骸化」している

評価シートを導入していても、それが効果的に機能していないケースも少なくありません。以下のような状況が生じている可能性があります。

- 評価項目が多すぎて、面接官がチェック作業で手一杯になっている

- 評価の根拠となる具体的なエピソードの記述が徹底されておらず、点数だけが一人歩きしている

このような状態では、評価シートは「ただの記録用紙」となり、評価の標準化という本来の目的を果たせていないのです。

よくある対策とその限界

これまでも評価のバラつきをなくすための様々な対策が講じられてきました。ここでは代表的な2つの取り組みと、それでも残る課題について見ていきましょう。

1. 評価項目の見直しと評価シートの標準化

まず多くの企業が取り組むのが、評価項目とその定義を明確にし、全社で統一された評価シートを作成することです。誰が評価しても同じ解釈ができるよう、具体的な行動レベルまで落とし込んだ基準を設けます。

【例】主体性:「指示を待つだけでなく、自ら課題を発見し、解決策を提案した経験があるか」

このように抽象的な言葉を具体的な行動に置き換えることで、評価の一貫性が高まります。

2. 構造化面接の導入

構造化面接とは、あらかじめ評価項目と質問内容を決め、すべての候補者に同じ質問を同じ順番で行う面接手法です。質問を統一することで、候補者間の比較が容易になり、面接官の主観が入り込む余地を減らすことができます。

3. それでも残る「運用の手間」と「属人性」の壁

これらの対策は非常に重要ですが、実際の現場での導入と運用には以下のような課題も生じます

- 評価基準をゼロから作り上げるには、膨大な時間と議論を要する

- 構造化面接を徹底するには、全社的なトレーニングと文化の醸成が必要

- 評価コメントの記述では、面接官の言語化能力や表現力に依存する側面が残る

結果として、せっかくの制度や仕組みがうまく機能せず、属人性や運用の負担が解消しきれないケースも少なくありません。

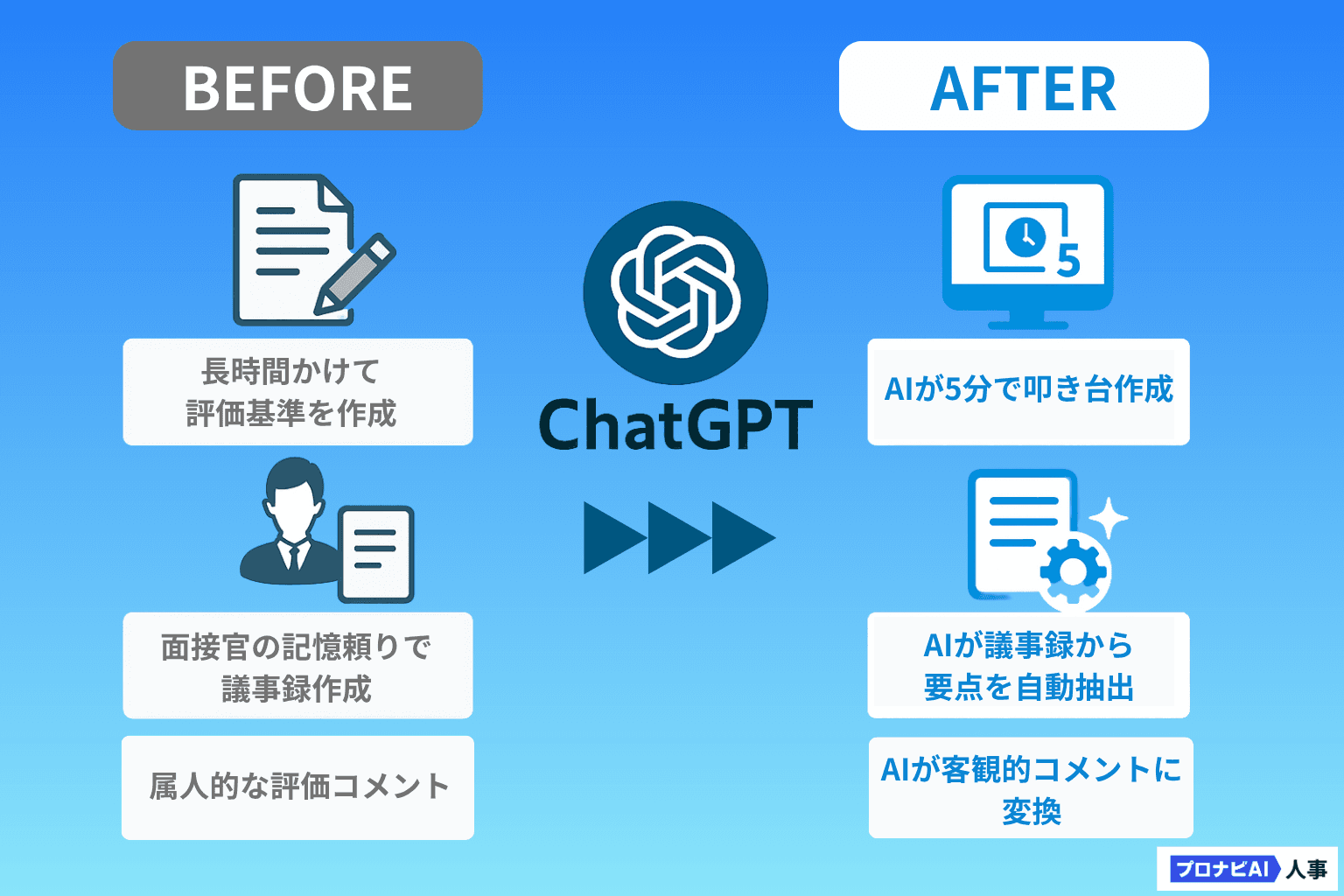

AIで解決!面接評価が変わる3つの活用法

そこで登場するのが「AI(人工知能)」、特にChatGPTのような生成AIです。

AIは、これまで手間と時間がかかっていた作業を自動化し、客観的な視点を提供してくれる、まさに「賢いアシスタント」です。ここでは、面接評価を大きく改善する3つの具体的な活用法をご紹介します。

活用法1.評価基準の叩き台を“5分”で作成

これまで何時間もかかっていた評価基準の作成を、AIが一瞬でサポートします。求める人物像や募集職種の要件をインプットするだけで、客観的で具体的な評価項目の「叩き台」をわずか数分で生成してくれます。

活用法2.面接議事録から評価ポイントを“自動”で抽出

面接中の会話(文字起こししたもの)をAIに読み込ませることで、設定した評価基準に合致する候補者の発言やエピソードを自動で抽出できます。これにより、面接官の記憶違いや解釈のズレを防ぎ、評価の根拠を明確にすることが可能です。

活用法3.評価コメントを“客観的”な表現に変換

「すごく良いと思った」といった感覚的なメモを、AIが客観的で具体的な評価コメントに変換してくれます。例えば、「候補者の〇〇という発言は、当社の行動指針である『主体性』を発揮した具体的なエピソードと言える」のように、評価の根拠を論理的に記述するサポートをしてくれます。

【コピペOK】ChatGPTですぐ試せる!面接評価プロンプト

「AI活用と言っても、何から始めればいいか分からない」という方もご安心ください。

ここでは、ChatGPTで試せる、具体的なプロンプト(AIへの指示文)をご紹介します。以下のプロンプトをコピーし、[ ]の中を自社の状況に合わせて書き換えるだけで、すぐにAIアシスタントの効果を体験できます。

プロンプト1. 求める人物像から「評価基準」を生成する

ゼロから評価基準を作る手間を大幅に削減します。まずはこのプロンプトで、議論のベースとなる叩き台を作成してみましょう。

# 命令書 あなたは、BtoB SaaS企業の優秀な採用コンサルタントです。 以下の##採用要件と##求める人物像に基づいて、中途採用の面接で使う「評価基準」を作成してください。 # 制約条件 ・評価項目は5つ設定してください。 ・各評価項目について、評価のレベルをS, A, B, Cの4段階で定義してください。 ・各レベルの定義は、候補者の具体的な「行動」や「発言」がイメージできる、客観的なものにしてください。 # 採用要件 ・職種:[カスタマーサクセス] ・業務内容:[自社SaaSプロダクト導入後の顧客オンボーディング、活用支援、契約更新率の向上] ・求める経験:[SaaS業界での法人営業またはカスタマーサクセス経験3年以上] # 求める人物像 ・[顧客の成功を第一に考え、プロアクティブに行動できる人物] ・[複雑な課題を整理し、論理的に解決策を提示できる人物] ・[社内外のステークホルダーと円滑なリレーションを構築できる人物]

プロンプト2. 面接の会話から「候補者の強み」を要約する

面接後の記憶が曖昧になる前に、AIに客観的な要約を作成してもらいましょう。候補者の魅力や評価ポイントを見逃しません。

※個人情報保護のため、候補者の氏名や企業名などは匿名化(例:候補者A、前職B社)してから入力してください。

# 命令書 あなたは、プロの採用担当者です。 以下の##面接の会話内容と##評価項目に基づいて、候補者の強みと評価できるポイントを箇条書きで3つ要約してください。 # 制約条件 ・客観的な事実に基づいて記述してください。 ・評価項目と関連付けて、どの発言がどのように評価できるかを明確にしてください。 ・面接官の主観的な感想(「~だと思った」など)は含めないでください。 # 評価項目 1. 課題解決能力 2. 顧客志向 3. 主体性 # 面接の会話内容 [ここに面接の文字起こしテキストを貼り付ける。例: 面接官:「前職で最も困難だったプロジェクトについて教えてください」 候補者A:「はい。前職B社で、主要顧客C社の解約率が上昇していたことが課題でした。私はまず、過去のサポート履歴や利用データを分析し、特定機能の使いづらさが原因であると仮説を立てました。その仮説を基に、C社担当者へヒアリングを行い、課題を特定。開発チームと連携し、チュートリアル動画の作成とUI改善を提案・実行した結果、3ヶ月で解約率を5%改善できました。」 ...]

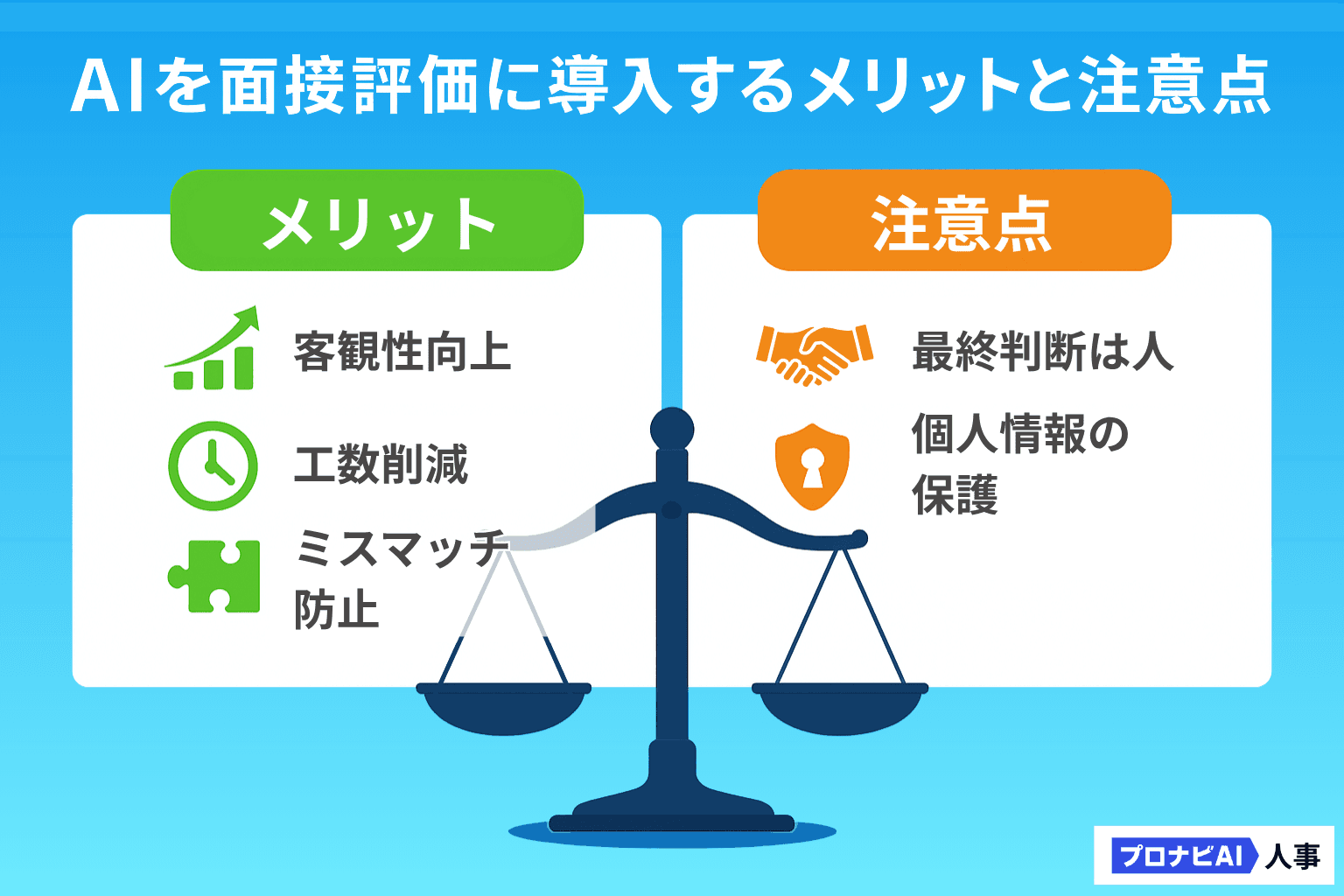

AIを面接評価に導入するメリットと注意点

AIの活用は、採用業務に大きなメリットをもたらしますが、万能ではありません。導入を成功させるために、メリットと注意点の両方を理解しておくことが重要です。

AI活用のメリット3つ

客観性の向上

人間のバイアスを排除し、設定された基準に基づいて評価することで、公平性が高まります。「なぜこの人を採用するのか」を論理的に説明できる根拠が得られます。

工数削減

評価基準の作成や評価コメントの記述といった作業をAIが補助することで、人事担当者や面接官は、候補者との対話など、より本質的な業務に集中できます。

当社の採用チームで同様のプロンプトを導入した結果、評価コメントの作成時間が平均40%削減され、面接官同士の評価会議もスムーズになったという実績があります。

ミスマッチ防止

評価基準が明確になり、候補者の能力や特性を客観的に見極められるようになることで、入社後のミスマッチを低減させる効果が期待できます。

AIを活用する際の注意点2つ

最終的な判断は「人」が行う

AIはあくまで意思決定を支援するツールです。AIの出力結果を鵜呑みにせず、自社のカルチャーやチームとの相性といった定性的な要素も踏まえ、最終的な採用判断は必ず人間が行う必要があります。

個人情報・機密情報の取り扱い

ChatGPTなどの外部AIサービスに、候補者の氏名や連絡先、前職の具体的な企業名といった個人情報や機密情報を直接入力することは絶対に避けてください。情報を匿名化したり、抽象化したりするなど、セキュリティには最大限の注意を払う必要があります

まとめ:AIを“賢いアシスタント”に

面接評価のバラつきという根深い課題は、もはや面接官個人の努力だけで解決できるものではありません。AIを「賢いアシスタント」として活用することで、評価の仕組みそのものをアップデートし、客観性と効率を両立した、新しい採用の形を実現できます。

今回ご紹介したプロンプトは、そのための第一歩です。AIは、けっして難しく特別なものではなく、あなたの隣で業務を支えてくれる頼もしいパートナーになり得ます。

まずはこの記事のプロンプトをコピー&ペーストして、あなたの採用業務が少しでも楽になる体験をしてみてください。