なぜ「採用戦略の見直し」が必要なのか?

「経営会議で言われたから」という理由だけでなく、今こそ採用戦略を見直すべき本質的な理由を理解することは、主体的に採用活動を推進する上で不可欠です。

変化の激しい市場で「待ち」の採用は通用しない

現代の採用市場は、労働人口の減少や働き方の多様化、そしてDXの加速といった大きな変化の渦中にあります。

優秀な人材ほど複数の選択肢を持つのが当たり前となり、従来の「求人を出して待つ」という受け身の姿勢では、求める人材に出会うこと自体が困難になっています。

市場の変化に対応し、主体的に戦略を立てていかなければ、採用活動は場当たり的になりがちです。結果として、競合他社との差が開いてしまうことも少なくありません。

採用は経営目標を達成するための手段のひとつ

採用は、もはや単なる欠員補充ではありません。企業の成長を後押しするための「投資」であり、経営戦略と密接に連動する最重要課題の一つです。

例えば、「3年後に新規事業で売上を倍増させる」という経営目標があるならば、それを実現するために「どのようなスキルセットを持つ人材が、いつまでに、何人必要なのか」を逆算して採用計画に落とし込む必要があります。経営目標を人材という側面から具体化し、事業の成長を支えることが、これからの人事部門に求められる役割です。

採用戦略とは「誰を・いつまでに・どうやって採用するか」の設計図

採用戦略とは、「事業計画を達成するために、どのような人材を(Who)・いつまでに(When)・どうやって(How)採用するのか」を定めた設計図です。

この設計図が、採用活動全体のブレない軸として機能します。

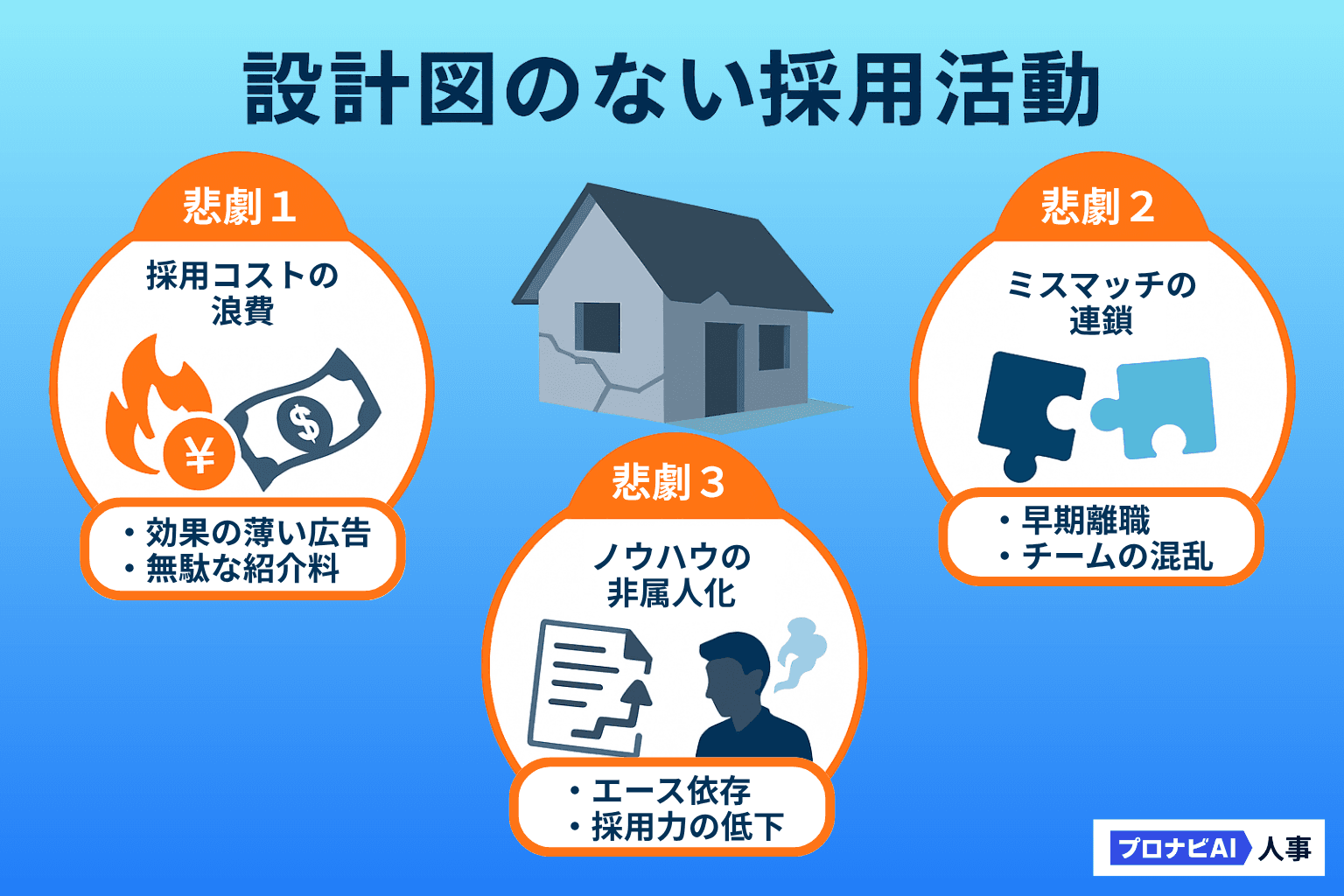

設計図がない採用活動の“3つの問題”

もし設計図なしに家を建て始めたらどうなるでしょうか。採用活動も同様に、場当たり的な進め方は以下のような悲劇を引き起こします。

悲劇1:採用コストの浪費

ターゲットが曖昧なため、効果の薄い求人媒体に広告を出し続けたり、ミスマッチな人材紹介を受け続けたりして、時間と費用が無駄になります。

悲劇2:ミスマッチの連鎖

採用基準が言語化・共有されていないため、面接官の主観で合否が判断され、入社後のミスマッチや早期離職につながります。

悲劇3:ノウハウの非属人化

特定の担当者の勘や経験に依存した採用活動となり、その担当者が異動・退職すると、採用力が著しく低下してしまいます。

良い採用戦略がもたらす「うれしい変化」

一方で、良い採用戦略があれば、採用活動には次のような「うれしい変化」が訪れます。

- 採用活動に無駄がなくなり、成果が出やすくなる

- 自社に合った人材が入社し、長く働いてくれる

- 経営層に自信を持って採用活動の意図や成果を説明できる

- 採用チーム全体の判断基準がそろい、メンバーのスキルアップにつながる

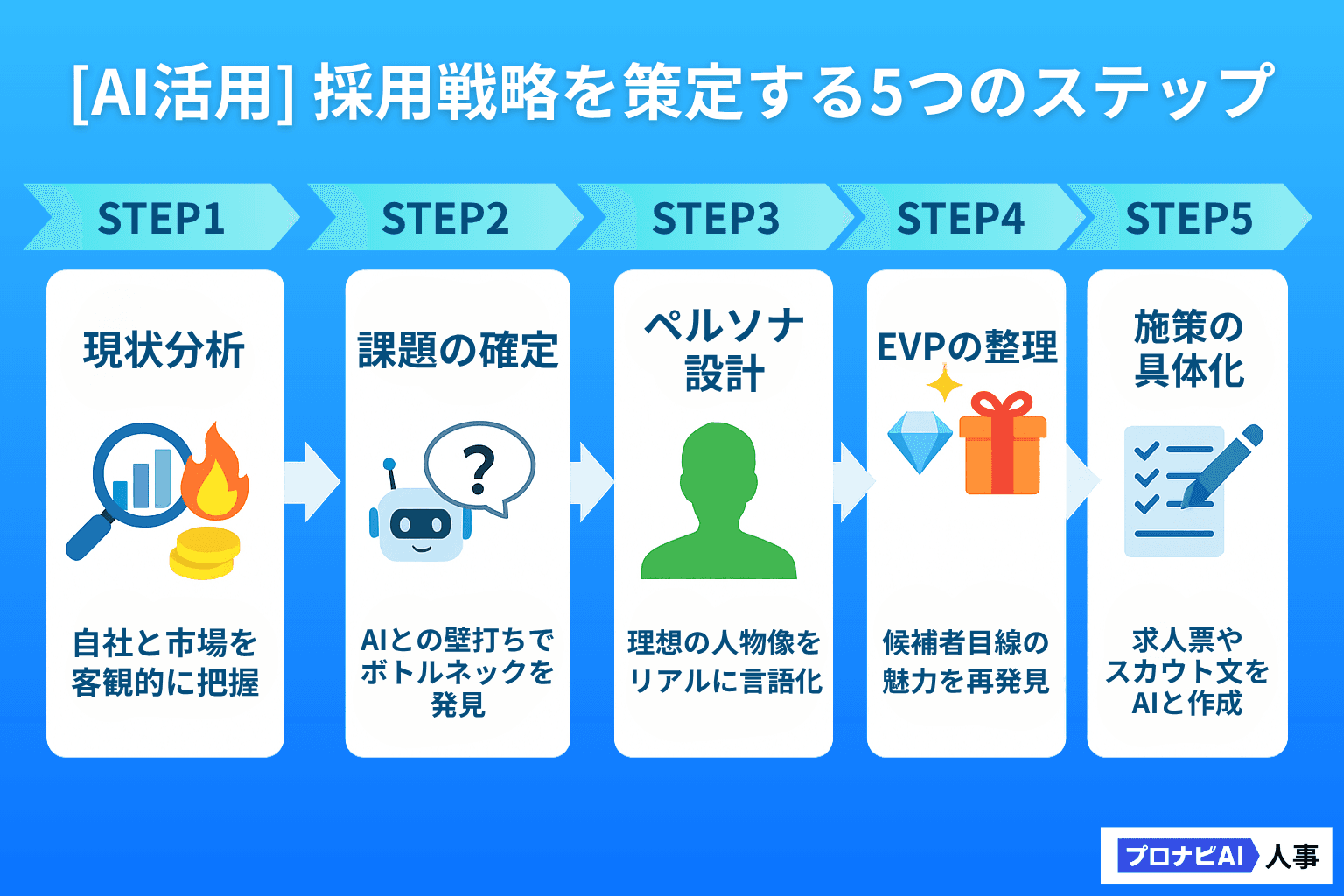

【AI活用】採用戦略を策定する5つのステップ

ここからは、本題である「AIを活用した採用戦略の策定ステップ」を具体的に解説します。AIを賢いアシスタントとして使うことで、これまで多大な時間を要していた分析や言語化のプロセスを大幅に効率化できます。

ステップ1:現状分析|自社と市場を“AI”で正しく知る

まずは、自社が置かれている状況を正確に把握することから始めます。AIは、膨大な情報の収集・整理を得意としており、客観的なデータに基づいた現状分析に役立ちます。

【AI活用例】ChatGPTで競合の求人傾向をリサーチ

競合他社数社の求人情報をコピー&ペーストし、「これらの求人情報から、各社が求める人物像、提示している給与レンジ、アピールしている福利厚生の傾向を分析し、表形式でまとめてください」と依頼します。これにより、市場における自社の立ち位置を客観的に把握できます。

【AI活用例】自社の採用データ(応募数/通過率)の傾向分析をAIに依頼

過去1年間の職種別・チャネル別の応募数や書類通過率、内定承諾率などのデータをExcelにまとめ、そのデータをAI(ChatGPTのAdvanced Data Analysis機能など)にアップロード。「このデータから読み取れる採用活動の強みと弱みを3つずつ挙げてください」と指示します。

ステップ2:課題の特定|“AI”に採用プロセスのボトルネックを聞く

現状分析で見えてきたデータをもとに、採用活動における具体的な課題を特定します。ここでは、AIを思考の「壁打ち」相手として活用します。

【AI活用例】スカウト返信率が低い原因の仮説をAIと壁打ち

「当社のエンジニア採用において、スカウトメールの返信率が平均3%と低迷しています。考えられる原因の仮説を、ターゲット候補者の視点と採用担当者の視点から、それぞれ5つずつ挙げてください」のように、AIに多角的な視点から原因の仮説出しを依頼します。これにより、自分一人では思いつかなかったような課題発見の糸口が見つかることがあります。

ステップ3:採用ペルソナ設計|“AI”と理想の人物像を深掘りする

次に、事業計画と特定した課題に基づき、「本当に採用すべき人物像=採用ペルソナ」を具体的に設定します。ペルソナの解像度を高める作業は、AIが最も得意とする領域の一つです。

【AI活用例】求めるスキルセットから、ペルソナの悩みや価値観をAIが言語化

事業部からヒアリングした「求めるスキル・経験・マインド」を箇条書きでAIに提示し、「これらの要素を持つ30代前半のSaaSプロダクトマネージャーのペルソナを作成してください。特に、転職を考える際の動機、情報収集の方法、企業選びで重視する価値観を深掘りしてください」と依頼します。ぼんやりとした人物像が、具体的なストーリーを持つリアルなペルソナへと進化します。

ステップ4:提供価値(EVP)の整理|“AI”に自社の魅力を再発見してもらう

採用ペルソナが固まったら、その人物にとってどうしたら自社が魅力的に映るのか、提供できる価値(EVP: Employee Value Proposition)を整理します。社内にいると当たり前になってしまう自社の魅力を、AIが客観的な視点で再発見してくれます。

※EVPとは:企業が従業員に提供できる価値の総称。業務内容、待遇、キャリアパス、企業文化などが含まれる。

【AI活用例】自社の特徴を伝え、候補者に響く魅力をAIがリストアップ

自社の事業内容や社風・福利厚生・働き方(リモートワークやフレックスタイムなど)の特徴を箇条書きでAIに伝えます。その上で、「ステップ3で作成したペルソナに対し、これらの特徴の中で特に魅力的に響くポイントを5つ抽出し、その理由も説明してください」と指示します。候補者目線での「刺さる」アピールポイントが明確になります。

ステップ5:施策の具体化|“AI”とともにアクションプランを作成する

最後のステップとして、これまでの分析結果を具体的なアクションプランに落とし込みます。戦略を机上の空論で終わらせないためにも、AIに具体的なアウトプットの草案作成を手伝ってもらいましょう。

【AI活用例】ペルソナに響く求人票やスカウト文のドラフトをAIが生成

「ステップ3のペルソナとステップ4のEVPを基に、このペルソナが思わずクリックしたくなるような求人票のタイトル案を10個、スカウトメールの冒頭文を3パターン作成してください」と依頼します。ゼロから考える手間を大幅に削減し、質の高いクリエイティブ作成に集中できます。

【コピペOK】明日から使える!採用戦略策定AIプロンプト集

理論だけでなく、すぐに使える具体的なツールとして、AIへの指示文(プロンプト)のサンプルを用意しました。ぜひコピー&ペーストして試してみてください。

競合の採用動向を分析するプロンプト

面倒な競合リサーチをAIに任せることで、分析にかかる時間を大幅に短縮できます。

# 命令書 あなたは優秀な採用市場のアナリストです。 以下の【競合の求人情報】を分析し、【出力形式】に従って、競合の採用動向をまとめてください。 # 背景 当社はBtoB SaaS企業であり、事業拡大のため「カスタマーサクセス」職の採用を強化したいと考えています。 採用戦略を策定するにあたり、競合他社の採用動向を正確に把握する必要があります。 # 競合の求人情報 (ここに競合A社、B社、C社の求人情報テキストを貼り付ける) # 出力形式 ## 競合採用動向サマリー ### 1. 求める人物像の共通点と相違点 * 共通点: * 相違点: ### 2. 給与・待遇の比較 | 企業名 | 想定年収 | 特徴的な福利厚生 | |---|---|---| | A社 | ○○万円~○○万円 | (例:書籍購入補助) | | B社 | ○○万円~○○万円 | (例:ストックオプション) | | C社 | ○○万円~○○万円 | (例:フルリモート可) | ### 3. 自社が差別化できる可能性のあるポイント (上記分析を踏まえ、自社がアピールすべきポイントを3つ提案してください)

採用ペルソナを深掘りするプロンプト

チーム内で曖昧になりがちなターゲット像を、AIとの対話を通じて明確にします。

# 命令書

あなたは経験豊富な採用コンサルタント兼コピーライターです。

以下の【ターゲット情報】に基づき、採用ペルソナを具体的に設定し、その人物像を生き生きと描写してください。

# ターゲット情報

* 職種:Webマーケター

* 年齢:20代後半~30代前半

* 経験:事業会社でのSEO、広告運用の実務経験3年以上

* 求めるマインド:データドリブンな思考、主体的にPDCAを回せる、チームでの成果を重視する

# 出力形式

## 採用ペルソナシート

* **氏名・年齢:** (例:佐藤 拓也、29歳)

* **現在の職業:** (例:中堅Web広告代理店勤務)

* **性格・価値観:** (例:論理的思考を好むが、チームの和も大切にする。ワークライフバランスを重視。)

* **日常的な悩みや課題(仕事面):** (例:代理店のため、施策の実行に裁量権が少ない。事業の成長に直接貢献している実感を得にくい。)

* **転職で実現したいこと:** (例:インハウスのマーケターとして、事業のグロースに長期的に関わりたい。裁量権を持って新しい施策に挑戦したい。)

* **情報収集の方法:** (例:X(旧Twitter)で業界のインフルエンサーをフォロー、特定のマーケティング系メディアを定期購読)

* **このペルソナの心に響くキャッチコピー案(3案):**

1.

2.

3.「プロナビAI 人事」会員限定で、さらに多くの実践的プロンプトを公開中!

「エンジニア採用向けスカウト文生成」「面接評価項目の壁打ち」など、より専門的なプロンプトにご興味のある方は、ぜひ無料会員登録へお進みください。

採用戦略の策定でよくある質問(FAQ)

最後に、採用戦略の策定や運用に関して、人事担当者からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 策定した戦略は、どのくらいの頻度で見直すべきですか?

A. 最低でも半期に一度、理想は四半期に一度の見直しを推奨します。

事業計画の変更や採用市場のトレンド変化、採用活動の進捗状況などを踏まえ、定期的に戦略の有効性を見直し、必要に応じて軌道修正することが重要です。特に、事業の成長スピードが速いスタートアップ企業などでは、より短いサイクルでの見直しが求められる場合もあります。

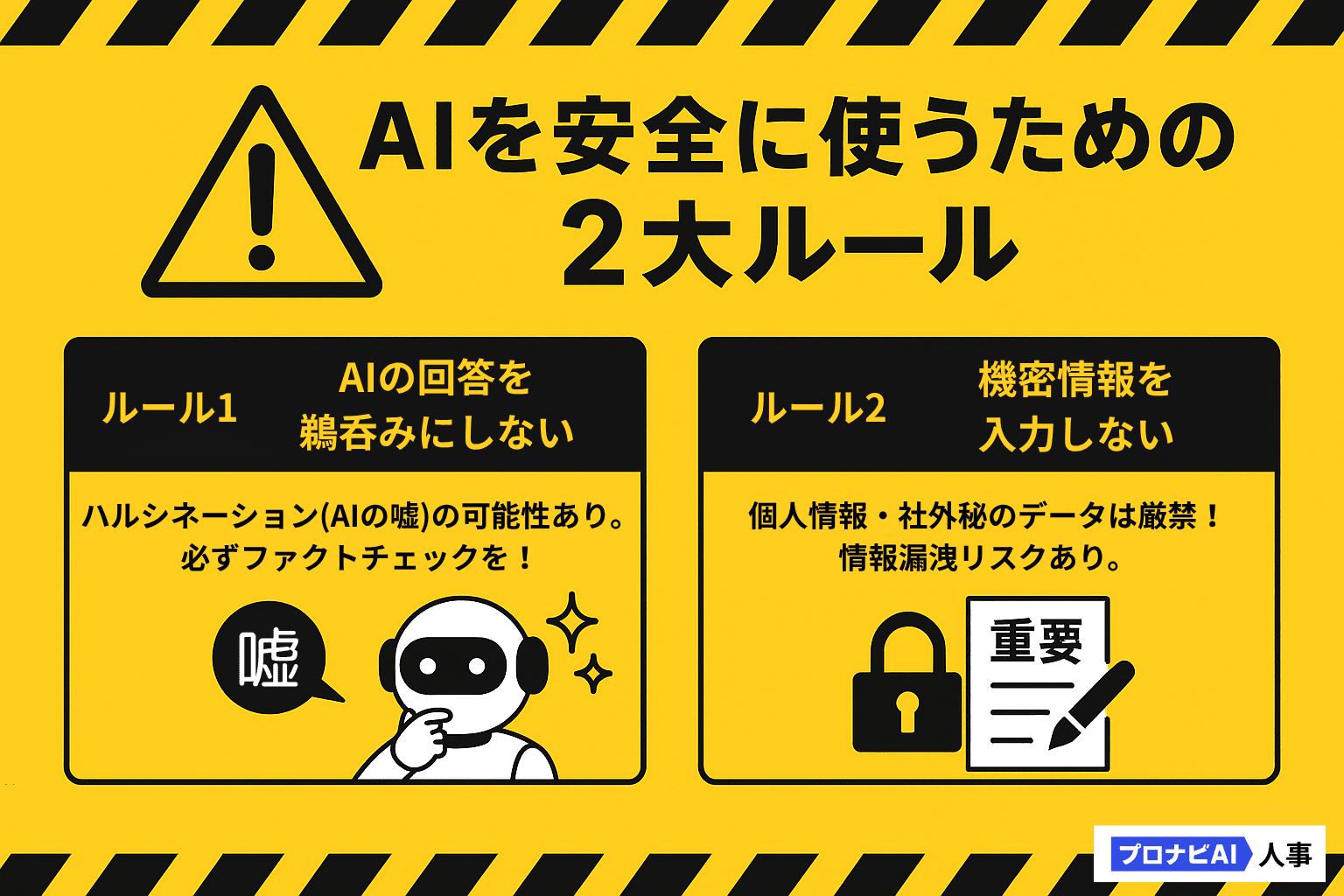

Q2. AIの回答は本当に信頼できますか?注意点は?

A. AIの回答は鵜呑みにせず、必ず人間がファクトチェックと最終判断を行う必要があります。

AIは、事実ではない情報をそれらしく生成する「ハルシネーション」という現象を起こす可能性があります。

また、自社の機密情報や候補者の個人情報を直接入力することは、情報漏洩のリスクがあるため絶対に避けてください。AIはあくまで「優秀な壁打ち相手・リサーチアシスタント」と位置づけ、その回答をたたき台として活用するのが賢明な付き合い方です。

まとめ

採用戦略の策定は、複雑で時間のかかるタスクですが、AIという強力なアシスタントを得ることで、そのプロセスは大きく変わります。

本記事で紹介した5つのステップとプロンプトを活用すれば、多忙な人事担当者でも、データに基づいた質の高い戦略を効率的に立案することが可能です。AIは、あなたの仕事を奪う脅威ではなく、より本質的で創造的な業務に集中するための「時間」を生み出してくれるパートナーなのです。

まずはこの記事で紹介したプロンプトを一つでも試すことから、採用活動をアップデートしてみませんか。