【この記事でわかること】

- 効果を最大化させる実施タイミングと、そのまま使える質問リスト7選

- 「面談が意味ない」と言われる、よくある失敗パターンとその対策

- AI(ChatGPT)を使って、面談の準備・議事録作成を自動化する具体的な方法

- 明日からコピペで使える、面談効率化のための実践的プロンプト

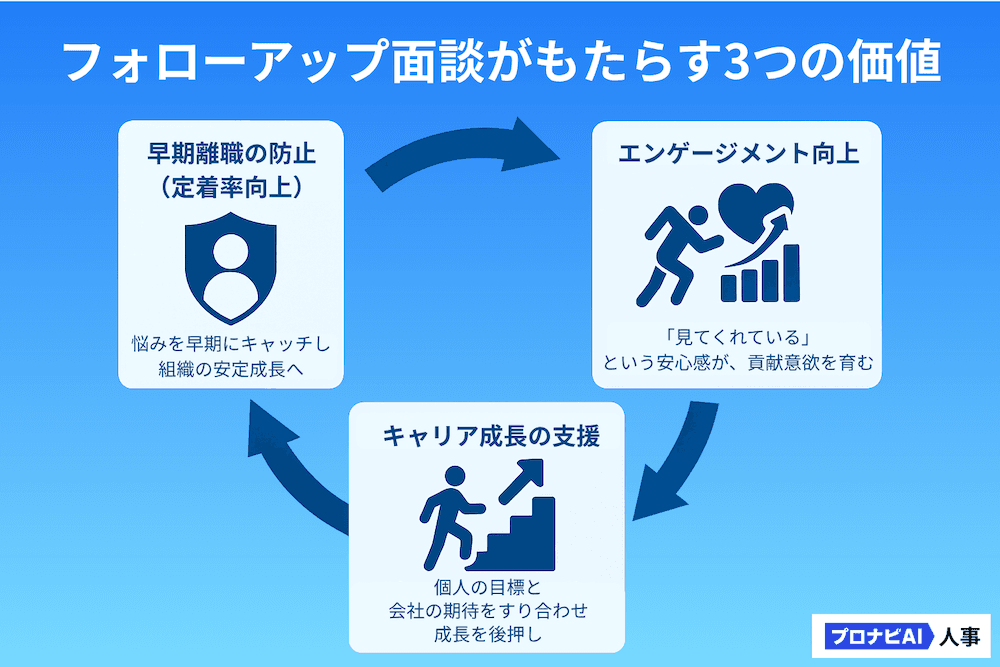

フォローアップ面談とは?実施する3つの目的

フォローアップ面談は、単なる進捗確認の場ではありません。従業員と組織の双方にとって重要な意味を持つ、戦略的なコミュニケーションです。その本質的な目的を再確認し、形骸化を防ぎましょう。

目的1:早期離職を防ぎ、組織の定着率を高める

入社後の従業員は、多かれ少なかれ理想と現実のギャップや、新しい環境への不安を抱えています。面談を通じてこれらの悩みを早期に察知し、適切なサポートを提供することは、不満が大きくなる前に対処し、エンプロイー・リテンション(従業員定着率)を高める上で極めて重要です。特に、人材の流動性が高まる現代において、定着率の向上は組織の安定的な成長に直結します。

目的2:エンゲージメントを引き出し、パフォーマンスを向上させる

従業員が「会社は自分のことを見てくれている」と感じることは、仕事へのエンゲージメント(熱意や貢献意欲)を大きく左右します。定期的な面談は、従業員の存在を承認し、日々の頑張りを称賛する絶好の機会です。エンゲージメントが高まることで、従業員は自発的に行動し、結果として個人のパフォーマンス、ひいてはチーム全体の生産性向上につながります。

目的3:キャリアへの期待をすり合わせ、成長を支援する

従業員一人ひとりが描くキャリアプランと、会社が期待する役割をすり合わせることも重要な目的です。面談を通じて本人の希望や挑戦したいことをヒアリングし、会社として提供できる機会やサポートを提示することで、従業員の成長意欲を促します。これは、本人のモチベーション維持だけでなく、将来のリーダー候補や専門人材の育成という観点からも不可欠です。

【補足】1on1ミーティングとの違いは「実施タイミング」と「テーマの焦点」

フォローアップ面談と混同されがちな1on1ミーティングですが、主な違いは以下の2点です。

| フォローアップ面談 | 1on1ミーティング | |

|

主なタイミング | 内定後・入社直後・異動後など、環境変化の節目 | 週に1回・隔週に1回など、定期的に実施 |

|

テーマの焦点 | 環境への適応、人間関係、初期の課題発見など | 中長期的な成長支援、目標設定、課題解決など |

フォローアップ面談は「点」で課題をキャッチアップする性格が強い一方、1on1は「線」で継続的に成長を支援するイメージです。

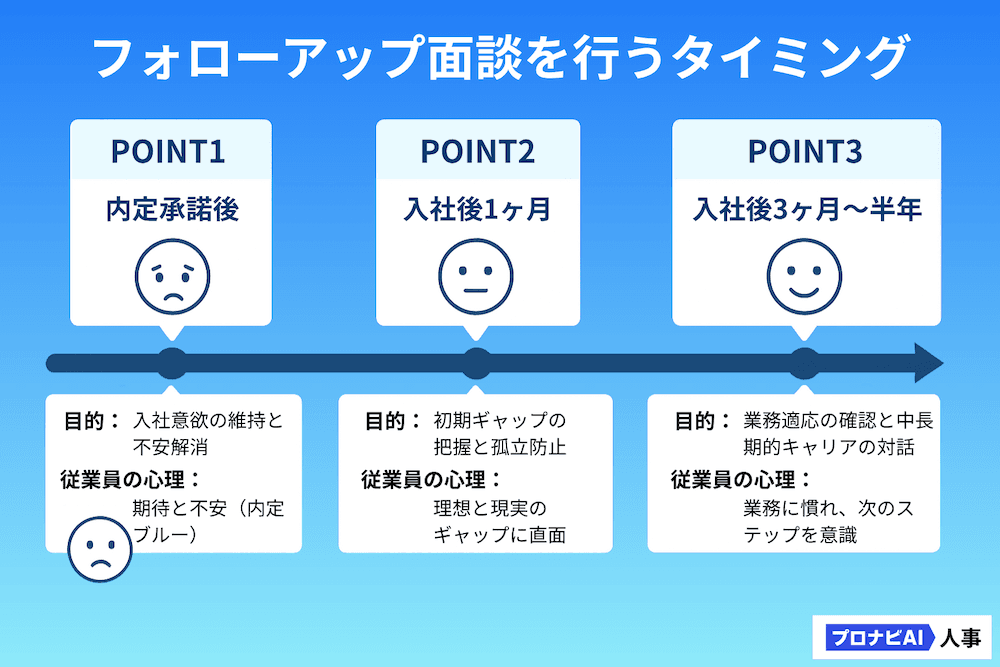

フォローアップ面談はいつやるべき?効果を最大化する3つのタイミング

面談の効果は、実施するタイミングによって大きく変わります。従業員の心理状態や環境の変化に合わせて、最適なタイミングで実施しましょう。

タイミング1:【内定承諾後】入社意欲の維持と不安の解消

内定から入社までの期間は、内定者の不安が高まりやすい時期です。「本当にこの会社で良いのだろうか」という迷い、いわゆる「内定ブルー」を解消するために面談を実施します。入社後の働き方を具体的にイメージさせ、組織の一員として歓迎している姿勢を示すことで、入社意欲を維持し、安心して入社日を迎えてもらうことが目的です。

タイミング2:【入社後1ヶ月】初期のギャップや悩みのキャッチアップ

入社後1ヶ月は、組織文化や人間関係、業務内容に対するギャップが表面化しやすい時期です。この段階で小さなつまずきや悩みを丁寧にヒアリングし、解消の手助けをすることが重要です。「些細なことでも相談して良い」という安心感を醸成し、孤立を防ぎ、スムーズな組織への適応(オンボーディング)を促進します。

タイミング3:【入社後3ヶ月〜半年】業務への適応と新たな課題の発見

業務にも慣れ、職場環境にも馴染んできたこの時期は、新たな課題や次のステップへの意欲が芽生えるタイミングです。初期の悩みとは質が異なり、業務の量や難易度、キャリアに関する中長期的な視点での対話が求められます。本人の成長実感を確認し、さらなる活躍を後押しするための具体的なアクションプランを共に考える良い機会となります。

【そのまま使える】相手の本音を引き出す質問リスト7選

効果的な面談の鍵は「質問の質」にあります。ここでは、相手が話しやすく、本音を引き出すための質問をカテゴリ別に紹介します。「はい/いいえ」で終わらない、オープンクエスチョンを意識することがポイントです。

人間関係について

チームへの適応度や、コミュニケーションに関する課題を探るための質問です。

「チームの皆さんとは、スムーズにコミュニケーションが取れていますか?もし何かやりづらさを感じることがあれば教えてください」

直接的な「誰かと問題がありますか?」という聞き方ではなく、本人が感じている「やりづらさ」に焦点を当てることで、心理的な抵抗を下げます。

業務内容について

仕事の量や質、やりがいについて確認するための質問です。

「現在の仕事の量や難易度は、ご自身のスキルや経験と比べていかがですか?」

「大変ですか?」と聞くよりも、客観的な比較を促すことで、具体的な回答を引き出しやすくなります。

「最近の業務の中で、特に面白いと感じたことや、逆に難しいと感じたことは何でしたか?」

ポジティブな側面とネガティブな側面の両方を聞くことで、本人の興味の方向性やスキルセットの課題を把握できます。

コンディションについて

心身の健康状態に配慮し、無理なく働けているかを確認するための質問です。

「最近、ご自身のコンディションはいかがですか?例えば、睡眠はしっかりとれていますか?」

いきなり「疲れていませんか?」と聞くのではなく、具体的な健康指標(睡眠など)を例に出すことで、相手は答えやすくなります。

「仕事とプライベートのバランスについて、何か気になっていることはありますか?」

働きがいだけでなく、働きやすさにも目を向けているというメッセージが伝わり、信頼関係の構築につながります。

キャリア・成長について

将来の展望や成長意欲を引き出すための質問です。

「この会社で、今後挑戦してみたい業務や役割はありますか?」

本人の主体性を尊重し、キャリアへのオーナーシップを促す質問です。

「ご自身の成長のために、会社や私にサポートしてほしいことはありますか?」

具体的な支援の申し出は、会社が本人の成長を本気で考えている証となり、エンゲージメントを高めます。

フォローアップ面談のよくある失敗3パターン

せっかく時間を確保しても、「この面談、意味ないな…」と従業員に思われてしまっては元も子もありません。人事担当者が知っておくべき、よくある失敗パターンを学び、対策を講じましょう。

失敗1:ただの「雑談」で終わり、具体的なアクションが決まらない

和やかな雰囲気は大切ですが、それが目的になってはいけません。面談の最後に「で、結局何が決まったんだっけ?」となるのは最悪のケースです。

対策:

面談の最後には必ず「決定事項」と「次のアクション」を双方で確認し、記録に残しましょう。「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確にすることが重要です。

失敗2:上司が一方的に話し、部下は「本音を言えない空気」を感じる

良かれと思ってアドバイスをしているつもりが、気づけば上司の独演会に…というパターンです。これでは部下は萎縮してしまい、本音を話すことはありません。

対策:

面談の主役はあくまで従業員です。傾聴を基本とし、話し手と聞き手の時間配分が「8:2」になることを意識しましょう。

失敗3:面談内容が記録・共有されず、結局「やりっぱなし」になる

面談で話された貴重な情報が、担当者の記憶の中にしか残らないケースです。これでは、過去の経緯を踏まえた継続的なサポートができず、従業員は「毎回同じ話をしている」と感じてしまいます。

対策:

面談内容は必ず議事録として記録し、関係者間で適切に共有する仕組みを作りましょう。この「記録」こそが、次に紹介するAI活用の本領が発揮される領域です。

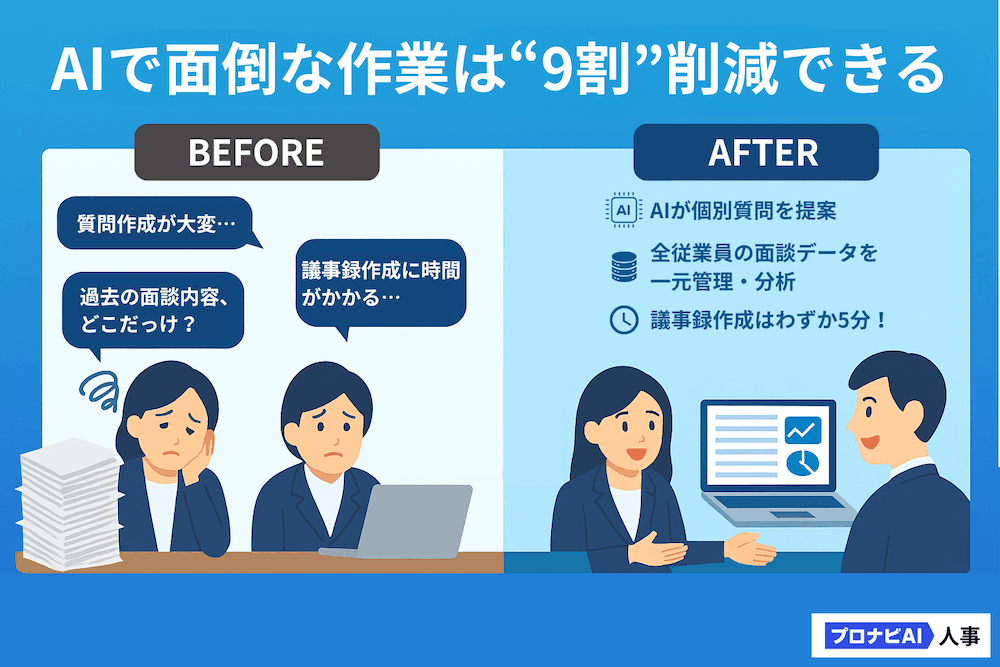

AIでフォローアップ面談の「準備・議事録・分析」を自動化

「面談の失敗パターンはわかった。でも、議事録作成や準備にそんなに時間はかけられない」。そんな多忙な人事担当者の悩みこそ、AIが解決します。AIは、面倒な事務作業を代替する、まさに魔法のようなパートナーです。

課題① 準備が大変… → AIが過去の面談記録から「個別質問案」を自動生成

これまでは、対象者一人ひとりの過去の経歴や前回の面談内容を思い出しながら、質問を考えていたかもしれません。

AI活用後:

過去の面談議事録や人事データをAIに読み込ませることで、その従業員に特化した「聞くべき質問リスト」を瞬時に生成できます。「前回の面談で『新しい技術の学習意欲』について話していたので、今回はその後の進捗を聞いてみましょう」といった、文脈を踏まえた質の高い質問をAIが提案してくれます。

課題② 議事録が面倒… → AIが音声から「自動で文字起こし&要約」

面談中にメモを取り、後から清書するのは非常に手間がかかります。当社の人事部でも、AI議事録ツール導入前は面談1回あたり平均30分かかっていた議事録作成が、導入後は平均5分に短縮され、作業時間が約8割削減されました。

AI活用後:

面談の音声をAIツールに読み込ませるだけで、自動で文字起こしが完了します。さらに、その膨大なテキストデータから「決定事項」「課題」「ネクストアクション」といった要点を抽出し、構造化されたサマリーまで作成してくれます。

課題③ 内容を活かせない… → AIが会話から「重要キーワード」や「感情」を分析

蓄積された議事録を読み返し、傾向を分析するのは骨の折れる作業です。

AI活用後:

AIは、複数の面談記録から頻出するキーワード(例:「業務負荷」「人間関係」「キャリア」)を抽出したり、発言のニュアンスからポジティブ/ネガティブといった感情を分析したりできます。これにより、個人だけでなく組織全体の課題やコンディションの変化をデータに基づいて可視化し、より戦略的な人事施策の立案につなげることが可能です。

【コピペOK】明日から試せる!ChatGPTを使った面談効率化プロンプト2選

「AIの便利さはわかった。でも、何から始めれば…?」という方のために、今すぐ使えるChatGPTのプロンプト(指示文)を2つご紹介します。まずはこの2つから始めてみましょう。

プロンプト例①:面談の「個別質問リスト」を作成する

以下のプロンプトをコピーし、#の部分を対象者の情報に書き換えてChatGPTに貼り付けてください。

あなたはプロの人事コンサルタントです。以下の社員情報と過去の面談要約を元に、次回のフォローアップ面談で聞くべき質問を5つ提案してください。質問はオープンクエスチョンとし、本人が話しやすいような聞き方を工夫してください。 #社員情報 - 役職:ソフトウェアエンジニア - 経験年数:3年目 - 直近の目標:バックエンド開発のリーダーを目指す #過去の面談要約 - 新しい技術(Go言語)の学習に意欲的だが、実務で使う機会が少ないことに少し不満を感じている。 - チーム内のコミュニケーションは良好だが、リモートワーク主体のため、雑談から生まれるアイデア共有が減ったと感じている。

プロンプト例②:面談の「議事録」を要約・構造化する

面談の文字起こしデータ(ICレコーダーアプリやAI文字起こしツールで作成)を用意し、以下のプロンプトと共にChatGPTに貼り付けてください。

あなたは優秀なアシスタントです。以下の面談の文字起こしデータを、下記の構造で要約してください。 #構造 - 【決定事項】: - 【課題・ネクストアクション】: - 【本人のポジティブな発言】: - 【本人の懸念点・相談】: - 【その他(雑談など)】: #文字起こしデータ (ここに面談の文字起こしテキストを貼り付け)

まとめ フォローアップ面談をAIで進化させ、戦略的人事へ

面談は、定着率向上・エンゲージメント向上・成長支援という明確な目的意識を持って臨むことが重要です。そして、失敗パターンを避け、継続的に改善していくことで、その価値は最大化されます。

その中でAI活用は、準備・議事録作成・分析といった時間を奪われがちな作業を自動化してくれます。これにより生まれた時間と心の余裕を、私たちは本来やるべき業務、すなわち従業員一人ひとりと真摯に向き合い、その成長と活躍を支援するという「人にしかできない仕事」に注力できるようになります。

面倒な作業はAIという優秀なパートナーに任せ、あなたは“人”と向き合う戦略的な人事業務に、その貴重な時間を使いませんか?