【この記事でわかること】

- ChatGPTを使って採用レポートをわずか5分で作成する具体的なプロンプト

- AIによる分析結果を、具体的な改善アクションに繋げるための実践アイデア

なぜ採用活動の効果測定が重要なのか?

「効果測定の重要性は理解している」という方が大半かもしれません。しかし、その目的を改めて言語化することで、日々の業務の意義はより明確になります。ここでは、効果測定がもたらす本質的な価値と、陥りがちな失敗について再確認します。

効果測定がもたらす3つのメリット

採用活動の効果測定は、単に数値を追う作業ではありません。組織の成長を加速させるための戦略的な活動であり、主に以下の3つのメリットをもたらします。

メリット1. 採用活動のボトルネック可視化

どの採用チャネルが有効で、どの選考フェーズに課題があるのかを客観的な数値で把握できます。改善すべき点が明確になり、的確で具体的な対策を立てられるように*になります。

メリット2. 経営層への説明責任

「なぜこの施策にコストをかけるのか」「採用活動の成果はどうだったのか」といった経営層からの問いに対し、データを用いて論理的に答えられるようになります。客観的な事実に基づいた説明は、人事部門の信頼性向上にも繋がります。

メリット3. 採用担当者の生産性向上

データ分析によって効果の薄い施策を早期に判断し、注力すべき活動にリソースを集中させることができます。結果として、チーム全体の生産性が向上し、より戦略的な業務に時間を割けるようになります。

効果測定でよくある“残念な”失敗例

効果測定を試みても、期待した成果に繋がらないケースも多くみられます。以下のような失敗例に心当たりがないか、一度チェックしてみましょう。

失敗例1. レポート作成自体が目的になっている

データを集めてレポートを作成しただけで満足してしまい、肝心な「分析」や「次のアクション」に繋がっていない。

失敗例2. 見るべき指標が定まっていない

闇雲に多くのデータを集めるものの、どの数値を重視すべきかが分からず、結局「何が問題なのか」を特定できない。

失敗例3. データのサイロ化

応募者情報が採用管理システム(ATS)、面接評価がスプレッドシート、コスト情報が経理システムなど、データが分散し、統合的な分析が困難になっている。

こうした失敗は、多くの場合「分析にかかる手間と時間」が根本的な原因となっています。

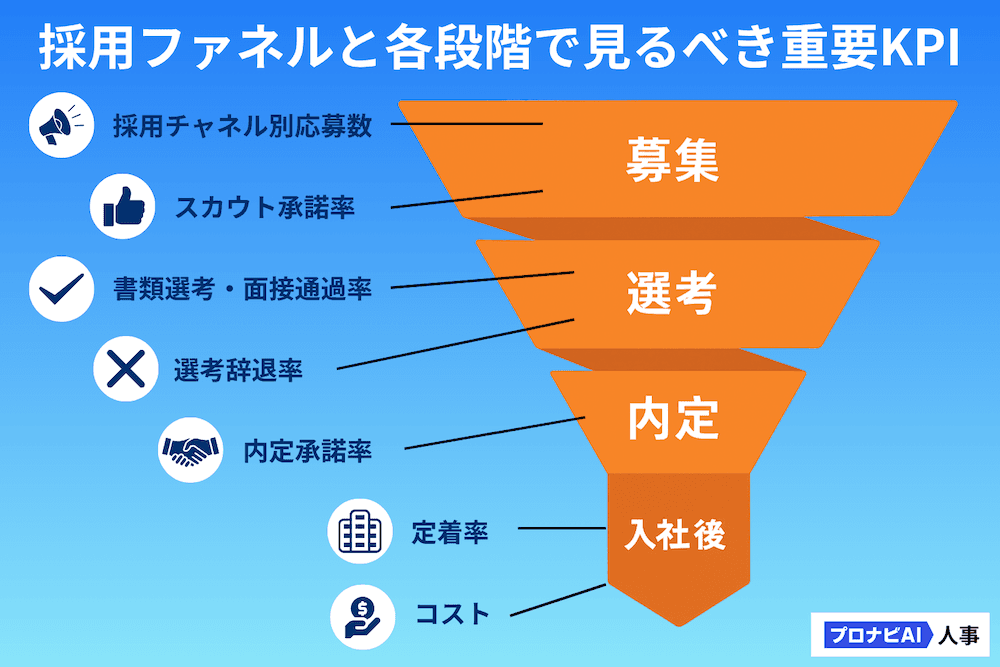

まずはここから!採用フェーズ別の重要KPI(指標)一覧

効果的な分析には、見るべき指標を正しく設定することが欠かせません。ここでは、採用活動を「募集・母集団形成」「選考」「入社後」の3つのフェーズに分け、それぞれの代表的なKPI(重要業績評価指標)を解説します。

【フェーズ1】募集・母集団形成|候補者と出会うための指標

このフェーズの目的は、自社が求める人材に効率的にアプローチできているかを把握することです。

応募数

採用活動の規模を示す最も基本的な指標

採用チャネル別応募数・採用数

求人媒体、エージェント、リファラルなど、どの経路からの応募が質・量ともに高いかを評価。費用対効果の算出にも必要

スカウト承諾率

送信したスカウトメールに対して、候補者から「話を聞きたい」と返信があった割合。ターゲット設定や訴求内容の適切さを測る指標

【フェーズ2】選考|候補者を見極めるための指標

候補者の質と、選考プロセスの妥当性・満足度を評価するための指標です。

書類選考通過率

応募者の中から、面接に進んだ候補者の割合。母集団の質や、募集要件の明確さを測定

面接通過率(一次・二次・最終)

各面接段階を突破した候補者の割合。特定のフェーズで通過率が極端に低い場合、面接官の評価基準や面接内容に課題がある可能性が考えられる

内定承諾率

内定を出した候補者のうち、実際に入社を承諾した割合。企業の魅力や選考体験、オファー内容の競争力を総合的に示す重要な指標

選考辞退率

候補者がどのタイミングで選考を辞退したかを示す指標。特に、面接後に辞退が多発する場合は、面接官の対応や選考スピードに改善の余地がある可能性

【フェーズ3】入社後|採用の”本当の”成果を測る指標

採用は「入社がゴール」ではありません。入社した人材が組織で活躍して初めて、その成果があったといえます。

定着率

採用した人材が一定期間後(例:1年後)にどのくらい在籍しているかを示す割合。採用のミスマッチがなかったかを測る究極の指標ともいえる

採用コスト

採用1人あたりにかかった総コスト。求人広告費・人材紹介手数料・人件費などを合算して算出

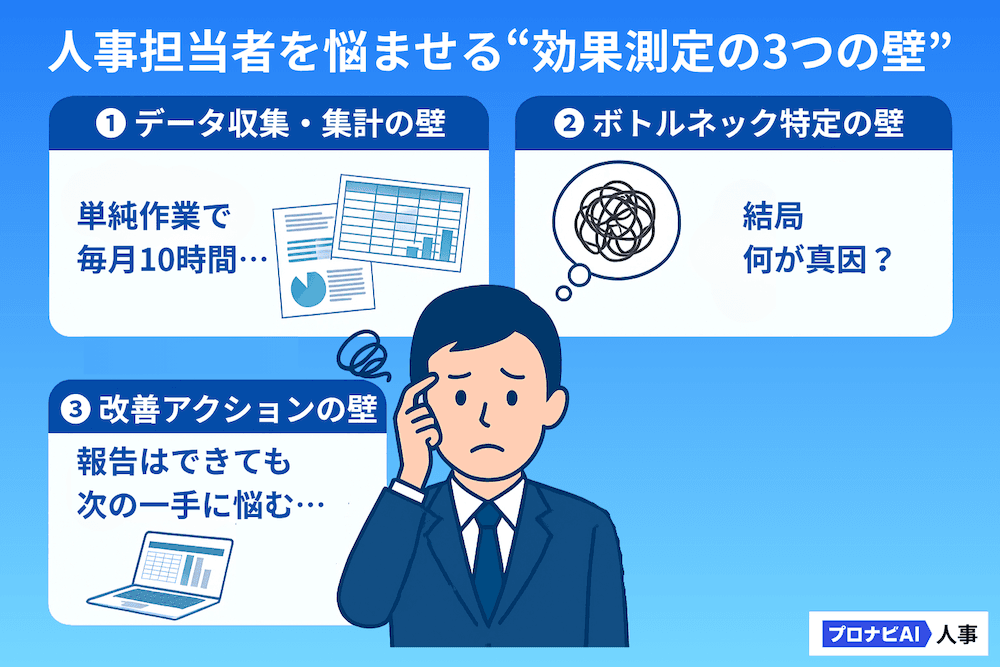

Excel管理はもう古い?従来の効果測定が抱える3つの課題

KPIを管理しようとすると、多くの企業ではExcelやスプレッドシートが用いられるでしょう。しかし手作業での管理には、以下のような課題が存在します。

課題1. データの収集・集計に時間がかかりすぎる

チャネルごとに異なるフォーマットのデータを手作業で集計し、グラフを作成する。こうした作業に毎月、数時間から半日以上を費やしているケースは少なくありません。本来最も時間をかけるべき「分析」や「施策立案」の前に、単純作業で時間とリソースを消費してしまうのです。

課題2. ボトルネックの特定が難しい

複数のデータを並べてみても、「どの数値の悪化が、最終的な採用未達に最も影響しているのか」という根本原因(ボトルネック)を特定するのは至難の業です。数値の相関関係や複合的な要因を人間が直感的に見抜くには、経験と時間が必要になります。

課題3. 分析から改善アクションに繋がらない

問題点を特定できても、「具体的に何をすべきか」が明確にならず、対策が曖昧なままで終わってしまうケースも少なくありません。分析結果を具体的なアクションプランに落とし込む思考プロセスが、属人化しやすいことも課題です。

【本題】面倒な効果測定・分析は「AI」で自動化しよう

前述した3つの課題を打ち破る有効な手段が「AI」です。特に、ChatGPTに代表される生成AIを活用することで、これまで多大な時間を要した分析業務を大幅に効率化できます。

AIが採用分析でできること

- データ集計・整形: 形式の異なるデータを貼り付けるだけで、瞬時に統一されたフォーマットに整理

- データの可視化: 表形式のデータを、グラフ作成に適した形式に変換したり、分析レポートの構成案を作成したりする

- 課題分析と改善策の提案: 数値データから「どのKPIに問題があるか」を指摘し、その原因の仮説を立て、さらには具体的な改善アクションまで提案

【超実践】ChatGPTで採用レポートを“5分”で作成するプロンプト

以下のプロンプトをコピーし、ChatGPT(GPT-4推奨)に貼り付けて、自社のデータを入力するだけで、精度の高い分析レポートの骨子が完成します。

# 命令書 あなたは、BtoB SaaS企業で中途採用を担当する、非常に優秀な人事マネージャーです。 以下の採用データに基づき、採用活動における課題を特定し、その改善策を提案するレポートを作成してください。 # 前提条件 - 採用目標:3ヶ月でエンジニアを5名採用 - 期間:2024年1月1日~3月31日 # 入力データ - 総応募者数: 150名 - チャネル別応募数: - A求人媒体: 70名 - Bエージェント: 40名 - リファラル: 20名 - 自社サイト: 20名 - 書類選考通過率: 30% (45名) - 一次面接通過率: 50% (22名) ※1名辞退 - 最終面接通過率: 40% (8名) ※1名辞退 - 内定者数: 8名 - 内定承諾数: 3名 - 内定承諾率: 37.5% # 出力形式 1. **【エグゼクティブサマリー】**: 採用活動の全体感を200字程度で要約してください。 2. **【現状の課題分析】**: 上記データから読み取れる最も重要な課題を3つ、優先度順に挙げてください。なぜそれが課題だと判断したのか、具体的な数値根拠も示してください。 3. **【具体的な改善アクションプラン】**: 上記で特定した3つの課題それぞれに対して、明日から実行できる具体的な改善策を提案してください。

このプロンプトを実行するだけで、これまで数時間かかっていたレポート作成が、わずか数分で完了する可能性があります。

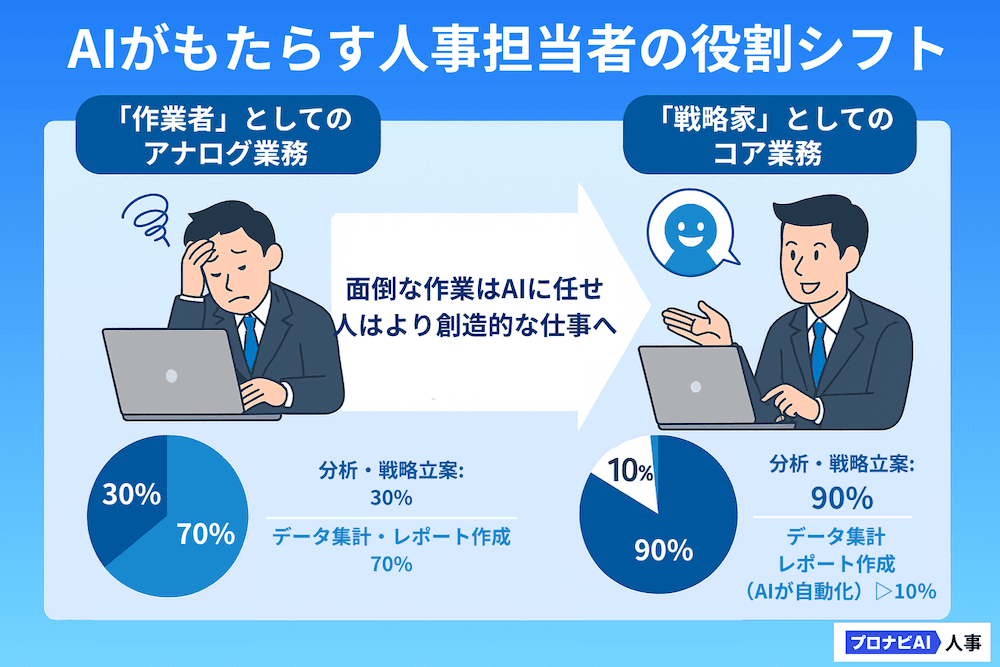

AI活用で採用活動はこう変わる

AIを導入することで、人事担当者の役割は「作業者」から「戦略家」へとシフトします。データ集計という”過去”の記録に費やしていた時間を、AIによる分析結果を元に”未来”の戦略を考える時間へと転換できるのです。結果として、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

AI分析から導く具体的な改善策

AIが「課題はここです」と教えてくれても、具体的なアクションに繋げなければ意味がありません。ここでは、AI分析で特定されがちな3つの典型的な課題と、その打ち手をご紹介します。

ケース1. スカウト承諾率が低い場合

AIの分析

ターゲット層に対して、スカウト文面の訴求力が弱い可能性がある。

改善策

- スカウト文面のA/Bテストを実施する(例:タイトルの変更、カジュアルな文面 vs フォーマルな文面)

- 候補者のプロフィールを読み込み、「あなただけに送っている」という特別感を演出する一文を加える

- ChatGPTに「ペルソナ(例:30代Webエンジニア)に響くスカウトメールの件名を10個提案して」と依頼し、アイデアを得る

ケース2. 一次面接の通過率が低い場合

AIの分析

母集団の質と、面接での評価基準に乖離があるか、面接官の魅力付けが不足している可能性がある。

改善策

- 面接官トレーニングを実施し、評価基準の目線合わせと、候補者の意欲を高める魅力付け(アトラクト)のスキルを向上させる

- 書類選考の基準を見直し、より自社にマッチした人材のみを面接に案内するよう調整する

- 合格・不合格者の面接評価をAIで分析し、評価のばらつきや傾向を特定する

ケース3. 内定承諾率が低い場合

AIの分析

クロージングのプロセスに課題あり。競合他社に条件面で劣っているか、候補者の入社意欲を高めきれていない。

改善策

- 内定者フォロー面談を実施し、現場の社員と話す機会を設けることで、入社後のイメージを具体的にしてもらう

- 内定辞退者に可能な範囲でヒアリングを行い、辞退理由を分析し、オファー面談の内容や条件を見直す

- 給与以外の魅力(例:働きがい・キャリアパス・福利厚生)を言語化し、オファー面談でしっかり伝えられるように準備する