【この記事でわかること】

- ChatGPTを使って書類選考を効率化・公平化する具体的な方法

- コピペしてすぐに使える、目的別の実践的なプロンプト5選

見落とされがちな書類選考における負担

「ようやく求人票を公開できた」と安堵するのも束の間、メールボックスには応募者からのエントリーシートが次々と届きます。その一枚一枚に真摯に向き合いたい気持ちとは裏腹に、迫る面接日程と大量の書類処理に追われ、多くの人事担当者が負担を感じています。

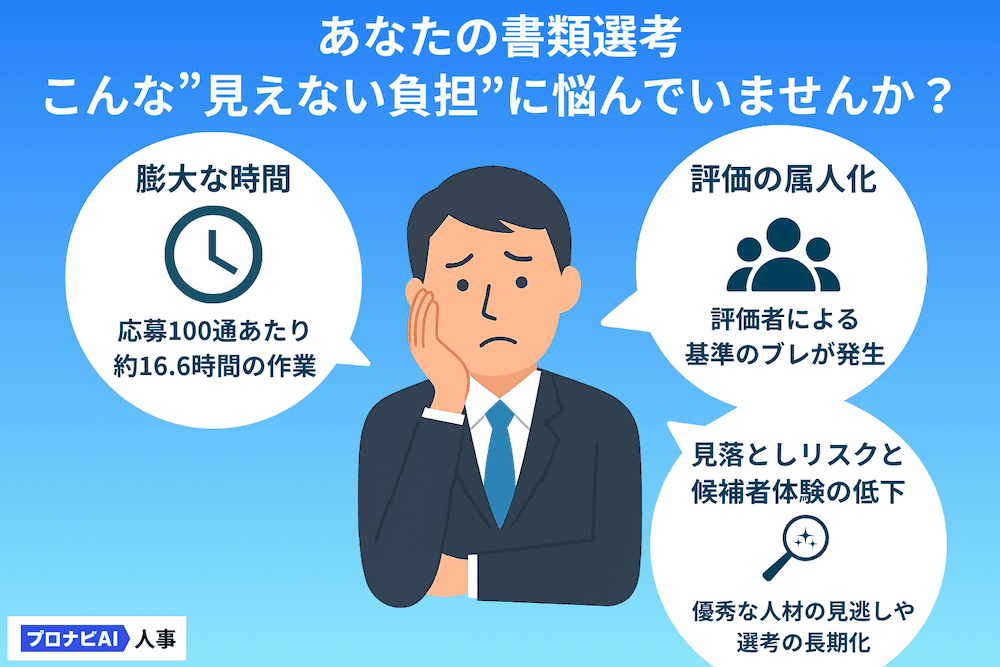

数字で見る書類選考の現状

1通の書類確認と評価に10分かかるとすると、100通の応募で1,000分、つまり約16.6時間もの時間が費やされる計算になります。これはあくまで一人で集中できた場合の時間であり、他の業務と並行して行えば、さらに負担が増加していきます。

時間の効率化だけでは解決できない問題点

書類選考における問題点は、時間効率化だけではありません。以下のような根深い問題も存在しており、放置すると採用の質に大きな影響を及ぼします。

- 評価の属人化: 評価者によって「重視するポイント」が異なり、合否の基準がブレてしまう

- 見落としリスク: 多数の書類処理による疲労から重要なスキルや経験を見落としてしまう可能性がある

- 候補者体験の低下:選考に時間がかかりすぎ、候補者の志望度を下げてしまう

こうした問題点に対して、これまでも多くの企業が対策を講じてきました。しかし、従来のよくある改善策が、新たな課題を生んでいるケースも少なくないのです。

書類選考がラクにならない改善策の限界

「効率化のために新しい施策を導入したはずが、かえって手間が増えてしまった」そんな経験はありませんか?ここでは、多くの現場で試みられてきた改善策とその限界について解説します。

1. チェックリストの限界

必須スキルや経験をリスト化する手法は一見有効です。しかし、項目が多すぎたり、評価が機械的になったりすることで、候補者のポテンシャルや人柄といった「リスト化できない魅力」を見逃しがちです。

結局、チェックリストは参考程度になり、最後は評価者の“勘”や“経験”に頼ってしまうという本末転倒な状況に陥ります。

2. 評価シートの限界

職種ごとに評価シートを作成・運用するのも一手です。しかし、募集ポジションが変わるたびにシートを更新する手間は膨大です。

結果として、一度作ったシートが更新されずに放置され、実態に合わないまま使われ続けるか、誰も使わなくなり形骸化してしまいます。

3. 高機能ツールの限界

ATS(採用管理システム)などの高機能ツールには、確かに便利なスクリーニング機能が搭載されています。しかし、導入には高額なコストがかかるうえ、全メンバーがその機能を使いこなすための学習コストも無視できません。

「まずは手軽に試したい」という現場のニーズとは、大きなギャップがあるのが実情です。

【新常識】書類選考は“AIアシスタント”に任せる時代へ

従来の改善策が行き詰まりを見せる中、新たな解決策として注目されているのが、ChatGPTをはじめとする生成AIの活用です。

ChatGPTで何ができる?人事が知るべき3つの可能性

生成AIは書類選考において、主に以下の3つの役割を担うことができます。

1. 情報の要約と抽出

長文の職務経歴書やエントリーシートから、求めるスキルや経験を瞬時に抜き出す

2. 基準に基づく評価支援

設定した評価基準に沿って、各候補者の経歴を客観的に評価・整理

3. コミュニケーションの補助

候補者への連絡メールなど、定型的ながらもパーソナライズが求められる文章を生成

AI活用に専門知識は不要!

「AI」と聞くと、専門知識が必要で難しそうだと感じるかもしれません。

しかし、現在の生成AIは、私たちが日常で使う自然な言葉で指示を出すだけで、驚くほど高精度な回答を返してくれます。もはやAIは複雑なシステムではなく、日々の業務を支える“超優秀な壁打ち相手”であり、頼れる”アシスタント”なのです。

【重要】個人情報の取り扱いに関する注意点

AIを活用する上で、最も注意すべきは個人情報と機密情報の取り扱いです。

- 候補者の氏名・連絡先・生年月日などの個人情報は、絶対に入力しない

- 入力する情報は、スキル・経験・実績など、個人を特定できない情報のみに限定

多くのAIサービスでは、入力したデータがAIの学習に使われる設定になっています。

会社の機密情報に関わる可能性がある場合は、必ず情報システム部門に確認し、データが学習に使われない設定(オプトアウト)が可能な有料プラン(例: ChatGPT Team/Enterprise, Azure OpenAI Serviceなど)の利用を検討してください。

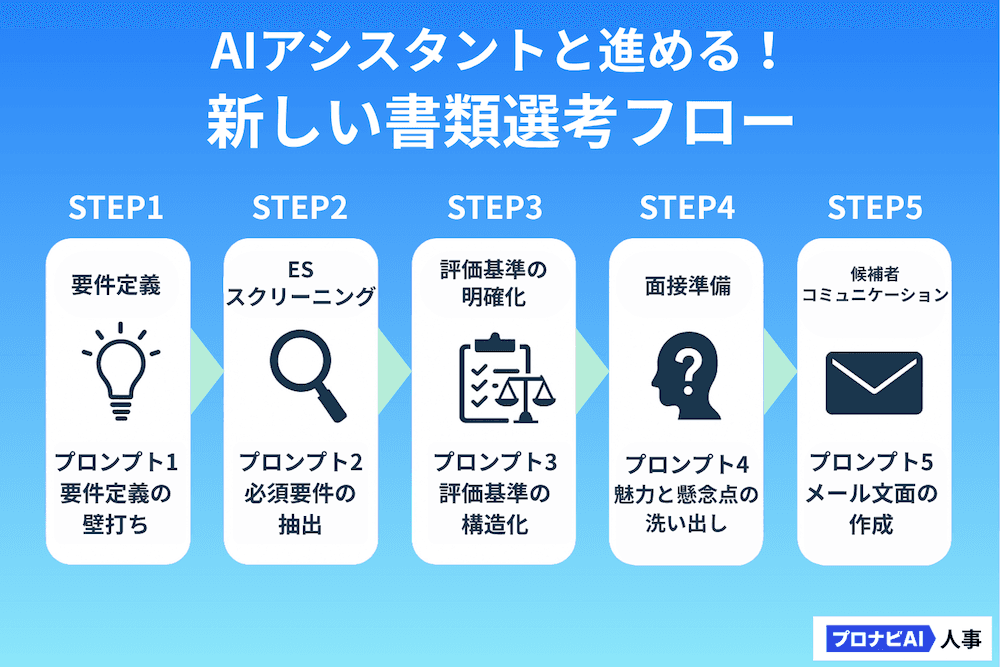

コピペOK!書類選考を効率化するプロンプト5選

具体的にAIをどう活用するのか、コピペしてすぐに使えるプロンプトを5つのシーンに分けてご紹介します。自社の募集内容に合わせて書き換えるだけで、すぐに実践できます。

【基本編】プロンプト1. 要件定義の壁打ち相手になってもらう

求人票作成の前段階で、募集ポジションに本当に必要な要件をAIと対話しながら整理します。

▼プロンプト例

# 命令書 あなたは経験豊富な採用のプロフェッショナルです。 以下の募集ポジションについて、採用を成功させるために本当に必要なスキルや経験、人物像について、壁打ち相手として多角的な視点から質問をしてください。 # 募集ポジション - 役割: BtoB SaaSプロダクトのWebマーケティング担当 - 目的: 新規リード獲得数の増加 - 現状のチーム: マネージャー1名、メンバー2名

【効率化編】プロンプト2. 大量のエントリーシートから必須要件を瞬時に抽出

複数のエントリーシートから、自社で定義した必須要件を満たす候補者を素早く見つけ出します。

▼プロンプト例

# 命令書 あなたは優秀な採用アシスタントです。 以下の【必須要件】に基づき、【候補者の経歴】から合致する点を箇条書きで抽出してください。 # 必須要件 1. BtoB領域でのマーケティング実務経験3年以上 2. SEO対策によるWebサイトの流入改善経験 3. MAツール(Marketing Automation Tool)の利用経験 # 候補者の経歴 【ここに候補者の職務経歴書から、個人情報を除いたスキル・経験部分を貼り付ける】 例: 2018年4月~現在 ○○株式会社にて、法人向け会計ソフトのマーケティングを担当。コンテンツマーケティングを主導し、オウンドメディアのSEO施策により、年間オーガニック流入数を200%向上させた。また、HubSpotを活用したリードナーチャリング施策を企画・実行。

【精度向上編】プロンプト3. 評価基準を構造化し、判断のブレをなくす

評価項目と基準を明確に定義させ、評価者による判断のブレを防ぎます。

▼プロンプト例

# 命令書 あなたは採用コンサルタントです。 以下の【募集要項】に基づき、書類選考時の評価項目と、各項目をS・A・B・Cで評価するための具体的な判断基準をテーブル形式で作成してください。 # 募集要項 - 職種: 人事(採用担当) - 必須スキル: 事業会社での中途採用経験3年以上、ダイレクトリクルーティングの経験 - 歓迎スキル: 採用広報の経験、マネジメント経験

【応用編】プロンプト4. 候補者の魅力や懸念点を多角的に洗い出す

経歴情報から、プラス面とマイナス面の両方を客観的にリストアップさせ、面接で確認すべき点を明確にします。

▼プロンプト例

# 命令書 あなたは鋭い洞察力を持つ面接官です。 以下の【候補者の経歴】と【募集要項】を読み込み、この候補者の「魅力・強み」と「懸念点・面接で確認すべきこと」をそれぞれ3点ずつ、理由と共に挙げてください。 # 募集要項 【プロンプト3の募集要項を貼り付け】 # 候補者の経歴 【ここに候補者の職務経歴書から、個人情報を除いたスキル・経験部分を貼り付ける】 例: 人材紹介会社で5年間、IT業界の法人営業とキャリアアドバイザーを経験。その後、Web系ベンチャーに転職し、2年間エンジニア採用を担当。主に求人媒体とエージェントコントロールが中心。直近1年間はリーダーとしてメンバー2名の指導も経験。

【時短編】プロンプト5. 通過/お見送りメールの文面をパーソナライズ

作成AIに文面を作成させることで、事務作業の時間を大幅に削減できます。通過者には期待感を、お見送りする方には誠実な印象を与える文面の作成が可能です。

# 命令書 あなたはホスピタリティ溢れる採用担当者です。 以下の【状況】に合わせて、候補者へのメール文面を作成してください。 # 状況 - 選考結果: 書類選考通過 - 候補者の評価ポイント: 【プロンプト4で抽出した「魅力・強み」を貼り付ける】 - 会社名: プロナビ株式会社 - 担当者名: 人事部 鈴木 - 次の選考: Web面接(人事担当者) - 候補者名: (氏名は記載しない)

AI選考導入に関するよくある質問

AIの導入を検討する際に出てくる、代表的な3つの疑問にお答えします。

Q1. AIの評価って、本当に信頼できるの?

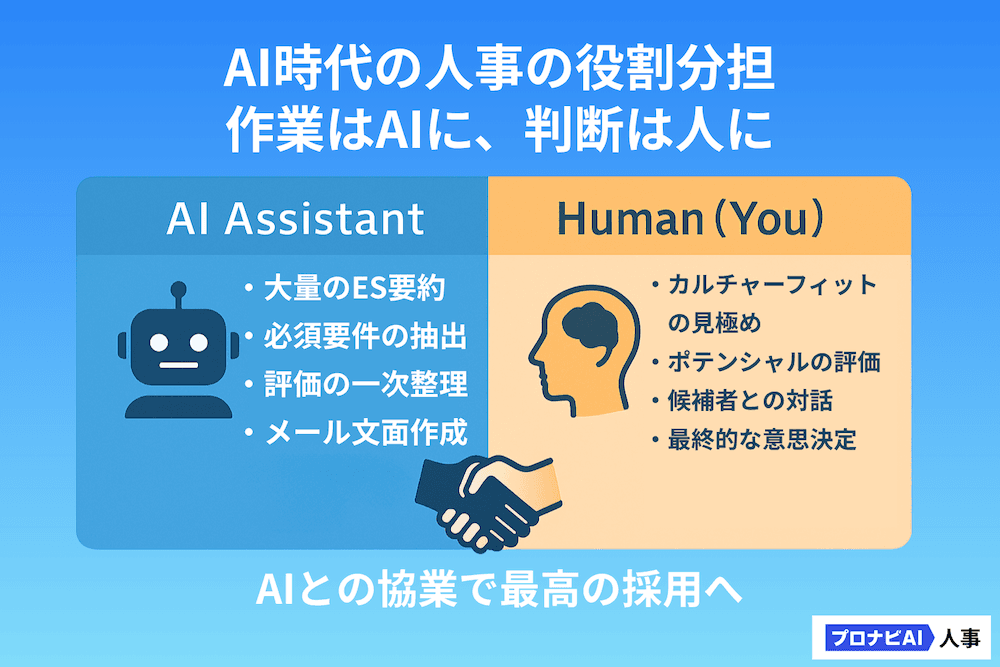

A. 最終的な判断は、必ず「人」が行うことが大前提です。

AIは、あくまで設定された基準に基づいて情報を整理・抽出するアシスタントです。AIの評価は「判断材料の一つ」と捉え、そのアウトプットを基に、人が候補者のポテンシャルやカルチャーフィットといった定性的な側面を深く考察することが重要です。AIに作業を任せ、人はより本質的な評価に集中する、という役割分担が理想です。

Q2. どのAIツールを使えばいい?無料でも大丈夫?

A. まずは無料のツールからで十分です。

本記事で紹介したプロンプトは、ChatGPT(無料版)やMicrosoft Copilot、Google Geminiなど、主要な生成AIサービスで活用できます。まずはこれらのツールで「AIに業務を任せる」という体験をしてみてください。個人情報の取り扱いやチームでの利用が本格化する段階で、セキュリティ機能が強化された有料プランへの移行を検討するのが良いでしょう。

Q3. チームメンバーにどう説明すれば、受け入れてもらえる?

A. 「仕事を奪われる」のではなく「面倒な作業から解放される」というメリットを伝えましょう。

AI導入に抵抗感を示すメンバーがいるかもしれません。その際は、AIが単調な作業を代行してくれることで、「候補者一人ひとりと向き合う時間」や「採用戦略を練る時間」といった、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになる、というポジティブな側面を丁寧に説明することが大切です。

まずはスモールスタートで成功事例を作り、その効果を共有することから始めるのがお勧めです。

まとめ:AIで“作業”を減らし、“人”と向き合う時間を取り戻そう

本記事では、AIを活用して書類選考を効率化・高度化するための具体的なプロンプトをご紹介しました。

書類選考の本質は、単に応募者を機械的にふるい落とすことではありません。

自社にとって最高のパートナーとなる可能性を秘めた人材を見つけ出し、次のステップへと繋げるための重要なコミュニケーションの第一歩です。 AIに定型的な作業を任せることで、あなたは評価基準の設計や候補者との対話といった、人にしかできない本質的な業務に、より多くの時間とエネルギーを注げるようになります。

今回ご紹介したプロンプトの中から、まずは一つでも構いません。自社の業務にすぐに取り入れられそうなものから試してみてください。