【この記事でわかること】

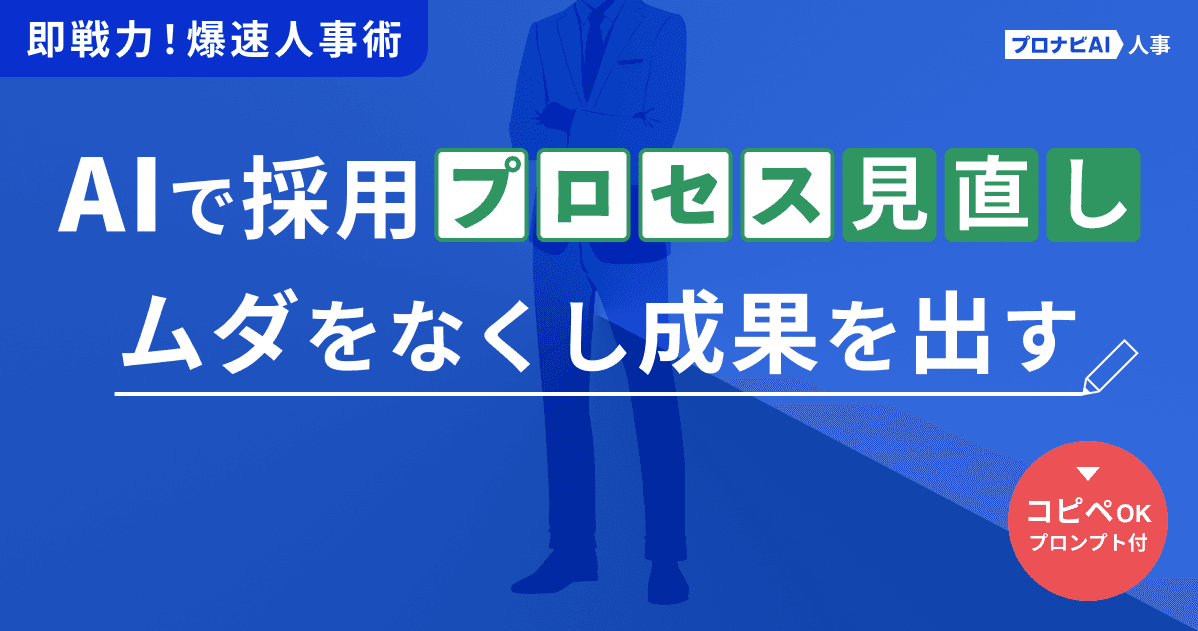

- 失敗しない採用プロセス見直しの具体的な5ステップ

- スカウトや面接など、採用課題別にAIを活用するアイデア5選

- 明日から使える、コピペOKのChatGPTプロンプト例

採用プロセスの見直しが急務な3つの背景

採用プロセスの見直しは、もはや単なる業務改善ではありません。人材獲得競争が激化する中で、企業の成長と競争力を左右する戦略的課題となっています。その背景には、無視できない3つの大きな市場環境の変化があります。

背景1. 労働市場の変化と採用競争の激化

少子高齢化による生産年齢人口の減少は、優秀な人材の獲得競争をますます激化させています。従来のやり方を続けているだけでは、競合他社に後れを取り、必要な人材を確保することが困難になります。効率的かつ魅力的な採用プロセスを構築することが、競争優位性を生み出す鍵となります。

背景2. 候補者体験の重要性の高まり

候補者は、選考プロセスを通じて企業を評価しています。煩雑な応募手続きや遅いレスポンス、一貫性のない面接などは、候補者体験を損ない、入社意欲の低下や企業の評判悪化に直結します。候補者に「この会社で働きたい」と思わせるような、スムーズで丁寧な体験を提供することが大切です。

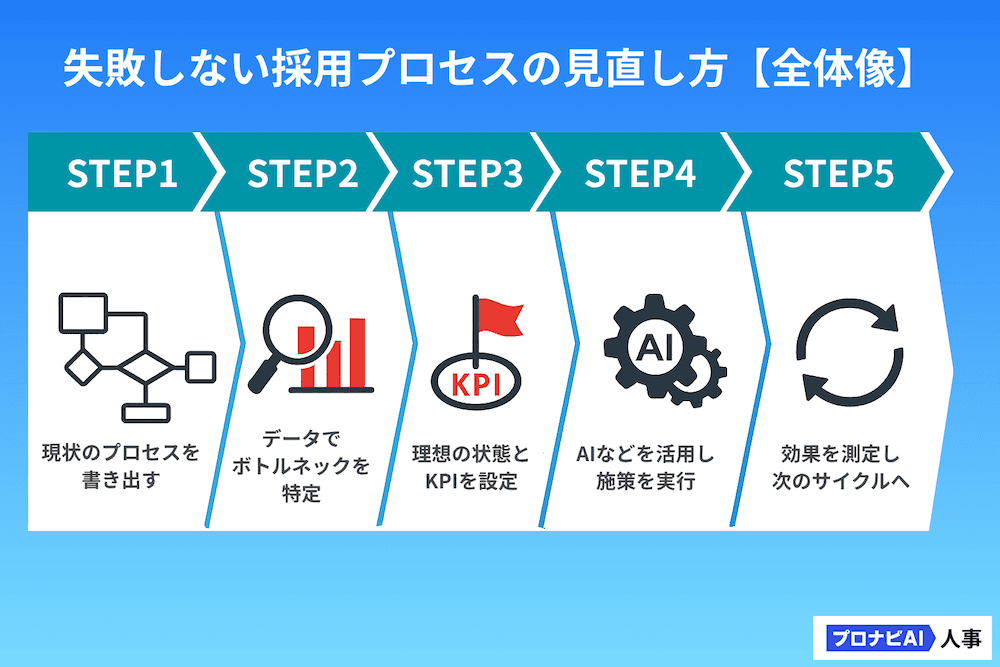

背景3. 「AI活用」が業務効率化の新たな選択肢に

かつては専門知識が必要だったAI技術が、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、誰でも手軽に利用できるようになりました。スカウト文面の作成や書類選考の補助など、採用業務における定型的なタスクをAIに任せることで、人事担当者はより創造的で戦略的な業務に集中できます。 AIは採用プロセスを見直す上で、欠かせない選択肢のひとつです。

失敗しない採用プロセスの見直し方5ステップ

採用プロセスの見直しは、やみくもに進めても成果にはつながりません。以下の5つのステップに沿って体系的に進めることで、現場で無理なく活用でき、成果にもつながる見直しが実現できます。

ステップ1. 現状の採用プロセスを「見える化」する

まずは、現在の採用活動の全体像を正確に把握することから始めます。

募集開始から内定承諾までの全工程を、フローチャートやスプレッドシートに書き出す

各工程の「担当者」「使用ツール」「所要時間」も併記する

業務の流れや負担を可視化し、誰が何にどれだけ時間を使っているかを明らかにしていきましょう。

ステップ2. 各フェーズの課題を「データ」で洗い出す

次に見える化したプロセスを基に、課題を客観的に特定します。勘や感覚に頼るのではなく、必ず「データ」に基づいて判断することが重要です。

【分析するデータ例】

- 母集団形成:応募数・スカウト返信率

- 選考:書類通過率・各面接の通過率・選考辞退率

- 内定後:内定承諾率・内定辞退の理由

「スカウト返信率が目標より低い」「一次面接から二次面接への移行率が特に悪い」など、数値として明確なボトルネックを発見します。

ステップ3. 理想の採用プロセスとKPIを定義する

課題が明確になったら、理想の状態を描き、具体的な目標(KPI)を設定します。

【理想の状態】

- 候補者体験を向上させ、選考辞退を減らす

- スカウト業務を効率化し、コア業務の時間を確保する など

【KPI設定】

- スカウト返信率を〇%向上させる

- 書類選考にかかる時間を〇時間削減する など

採用活動の見直しを成功させるためには、具体的で測定可能な目標を設定することが欠かせません。

ステップ4. 具体的な改善策を立案・実行する

設定したKPIを達成するための具体的なアクションプランを考え、実行に移します。このフェーズで、後述するAIの活用が大きな力を発揮します。

【改善策の例】

- スカウト返信率UP:AIでパーソナライズした文面を作成する

- 選考の効率化 :AIで書類スクリーニングを補助する

- 面接品質の均一化 :AIで構造化面接の質問リストを作成する

ステップ5. 効果を測定し、次の改善サイクルを回す

改善策を実行したら、必ず効果を測定します。設定したKPIが達成できたか、新たな課題は発生していないかを確認し、次の改善アクションにつなげます。このPDS(Plan-Do-See)サイクルを継続的に回すことが、採用力を強化し続ける上で不可欠です。

【課題別】AIで変わる採用プロセスの効率化アイデア5選

理屈は理解できても、実際にAIで何ができるのか疑問に感じる方も多いでしょう。ここでは、多くの人事担当者が抱える課題ごとに、AIを活用した具体的な効率化のアイデアを5つご紹介します。

課題1. スカウト返信率が低い

魅力的な候補者ほど、多くのスカウトメールを受け取っています。埋もれないためには、一人ひとりに合わせたパーソナライズが不可欠ですが、手作業では限界があります。

解決策:AIで候補者に響くスカウト文面を量産する

【AIができること】

- 魅力的な求人票の要点を分析し、訴求ポイントを抽出

- 候補者の職務経歴書から、経験やスキルに合わせたパーソナライズ文面を瞬時に提案

【コピペOK】ChatGPTにスカウト文面を作らせるプロンプト

#命令書 あなたは、BtoB SaaS企業の優秀な採用担当者です。以下の制約条件と入力情報をもとに、最高のスカウトメールの件名と本文を作成してください。 #制約条件 ・ターゲットが「自分に宛てられた特別なスカウトだ」と感じるよう、パーソナライズを重視する。 ・候補者のどの経験・スキルに魅力を感じたのかを具体的に言及する。 ・なぜカジュアル面談をしたいのか、その理由を明確に記述する。 ・300~400字程度の簡潔で分かりやすい文章にする。 #入力情報 ・自社情報:株式会社プロナビ / AI活用を支援するSaaS『AI Booster』を提供 / チームワークを重視する文化 ・募集ポジション:Webマーケティングマネージャー ・候補者の情報: - 現職:株式会社ネクストステップでWebマーケティングを担当 - 経験:SEO戦略の立案と実行により、オーガニック流入を3倍に増加させた実績。コンテンツマーケティングとデータ分析が得意。 - 興味:自身のマーケティングスキルを、急成長中のSaaS業界で試したいと考えている。 #出力形式 ・件名: ・本文:

課題2. 書類選考に時間がかかる

多くの応募が集まる人気ポジションでは、書類選考だけで膨大な時間がかかります。担当者は他の業務と並行して書類の確認を行わなければならず、選考全体のスピードが落ちる原因にもなっています。

解決策:AIで評価基準に合う候補者を瞬時に抽出

【AIができること】

- あらかじめ設定した「必須スキル」「歓迎スキル」などの要件に基づき、応募書類を自動で評価・分類

- 各応募者の職務経歴を要約し、人事担当者が短時間で内容を把握できるようサポート

担当者は条件に合致する候補者の見極めに集中できるようになります。

課題3. 面接官で評価がバラつく→ AIで客観的な評価基準と質問リストを作成

面接官の経験や主観によって評価がブレてしまうのは、採用における長年の課題です。特に経験が浅い面接官や準備時間が限られている場合、評価のバラつきや属人化が顕著になり、採用判断の精度低下につながります。

解決策:AIで客観的な評価基準と質問リストを作成する

【AIができること】

- 求める人物像に基づき、評価項目と基準を整理・体系化

- 評価項目を深掘りするための、具体的な行動や思考を問う「構造化面接」の質問リストを提案

【コピペOK】ChatGPTに面接質問を作らせるプロンプト

#命令書 あなたは、優秀な人事コンサルタントです。当社の採用ポジションにおいて、候補者のコンピテンシーを的確に見極めるための「構造化面接」の質問を5つ作成してください。 #コンピテンシー(求める能力) 1. 課題解決能力:未知の課題に対して、原因を分析し、解決策を立案・実行できる力。 2. チームワーク:異なる意見を持つメンバーと協力し、目標達成に向けて行動できる力。 3. 学習意欲:新しい知識やスキルを自律的に学び、成長し続けられる力。 #採用ポジション 事業開発 #出力形式 ・各コンピテンシーについて、候補者の過去の行動事実を確認するための具体的な質問を5つ提案してください。

課題4. 面接の日程調整が煩雑

候補者との日程調整は何度もメールをやりとりする必要があり、担当者の負担が大きくなっています。煩雑な調整作業に追われ、本来の採用業務に集中しづらい状況です。

解決策:AIアシスタントが候補者とのやりとりを自動化

【AIができること】

- 人事担当者の空き時間と候補者の希望日時を自動で照合し、最適な面接日時を提案・確定

- 面接確定後のリマインドメールや、Web会議のURL送付なども自動で実行

担当者は調整業務から解放され、候補者への手厚いフォローに時間を使えるようになります。

課題5. 内定承諾率が上がらない

最終面接まで進んだ候補者がなぜ辞退するのか、その本音を把握するのは簡単ではありません。候補者が抱える疑問や不安を見逃しやすく、適切なフォローが行き届かないことが内定承諾率の低下につながっています。

解決策:AIで候補者の不安を分析し、最適なフォローを提案する

【AIができること】

- 面接の議事録から、候補者が頻繁に口にしたキーワードや、質問内容を分析し、懸念点を可視化(例:「キャリアパス」「ワークライフバランス」)

- 分析結果に基づき、「〇〇さんには、現場の同世代社員との座談会を設定するのが有効」といった、一人ひとりに合わせた最適な内定者フォロー施策を提案

見落としがちな候補者の抱える懸念を分析する手助けをしてくれます。

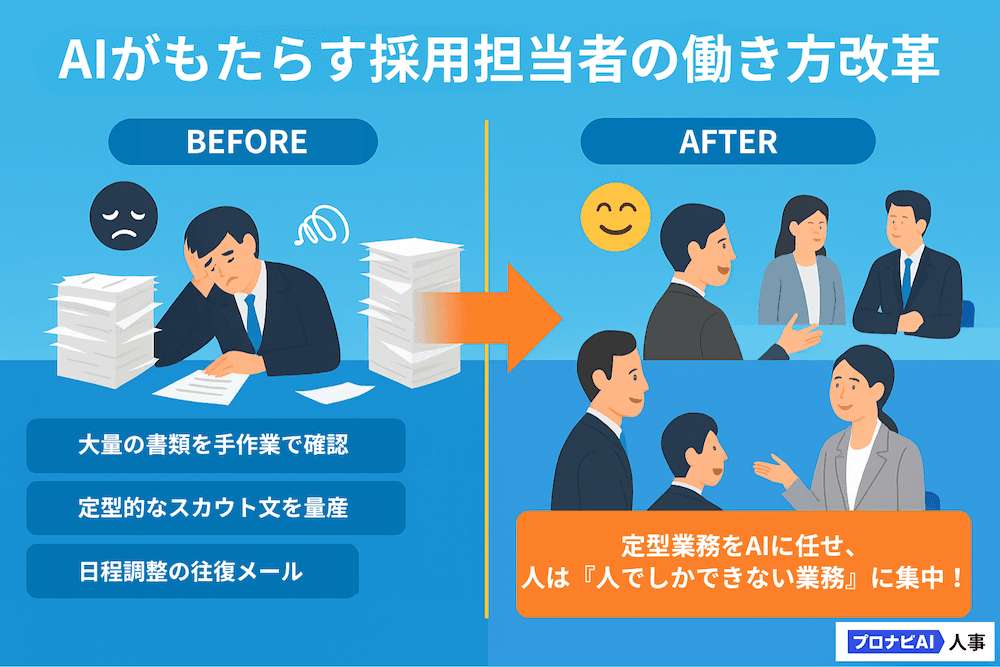

採用プロセスにAIを導入する3つの注意点と成功のコツ

AIは強力なツールですが、万能ではありません。導入で失敗しないために、以下の3つの注意点を押さえ、成功のコツを実践しましょう。

注意点1. AIは「万能ではない」と理解する(最終判断は人間が)

AIはあくまで業務を補助するアシスタントです。AIが生成した文章や分析結果を鵜呑みにせず、最終的な判断は必ず人間が行う必要があります。 特に、候補者の合否をAIだけで決定するような使い方は避けるべきです。

注意点2. 個人情報の取り扱いには細心の注意を払う

応募者の履歴書や職務経歴書には、多くの個人情報が含まれています。AIツールに入力する際は、そのツールのセキュリティポリシーや利用規約を必ず確認し、個人情報・機密情報の取り扱いには万全の注意を払いましょう。

注意点3. いきなり大規模導入を目指さない

全社的に高価なAIツールをいきなり導入するのは、リスクが高い選択です。現場の混乱を招いたり、使いこなせずに形骸化したりする可能性があります。

成功のコツ:「まずは無料ツールで小さく試す」が鉄則

AI導入成功の最大のコツは、スモールスタートです。 まずは本記事で紹介したような、無料のChatGPTを活用して「スカウト文面を1本作ってみる」など、個人やチーム単位でできることから試してみましょう。小さな成功体験を積み重ね、AI活用の有効性を実感することが、本格導入へのスムーズな道のりとなります。