【この記事でわかること】

- 質の高い面接を実現するための、基本の準備リスト5選

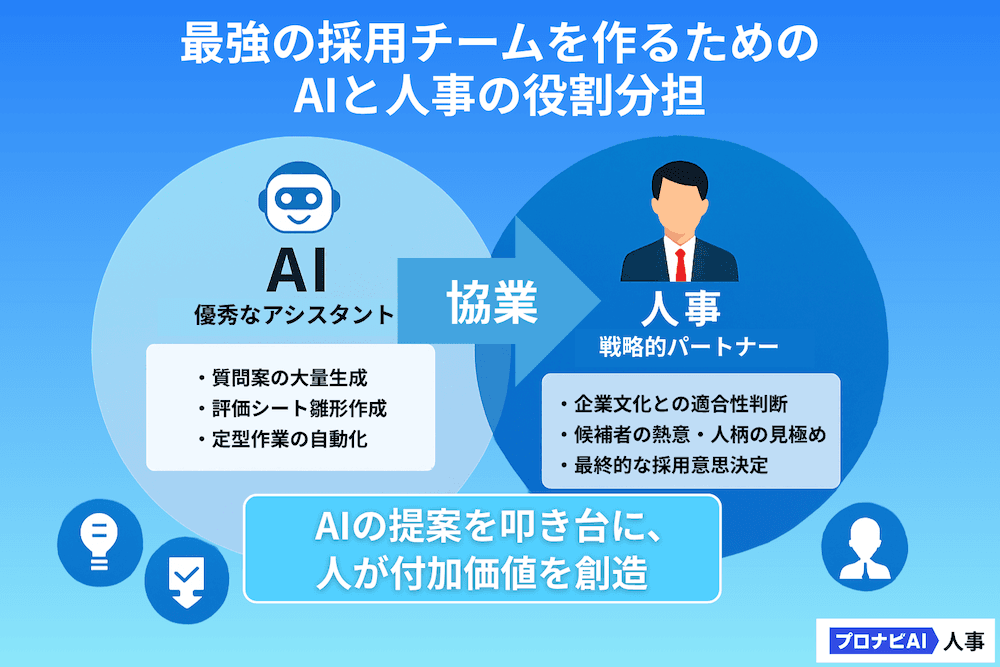

- 生成AI(ChatGPTなど)を使って面接準備を効率化・高度化する具体的な方法

- コピペですぐに使える、面接準備が劇的に変わるAIプロンプト3選

面接準備に悩む2つの根本原因

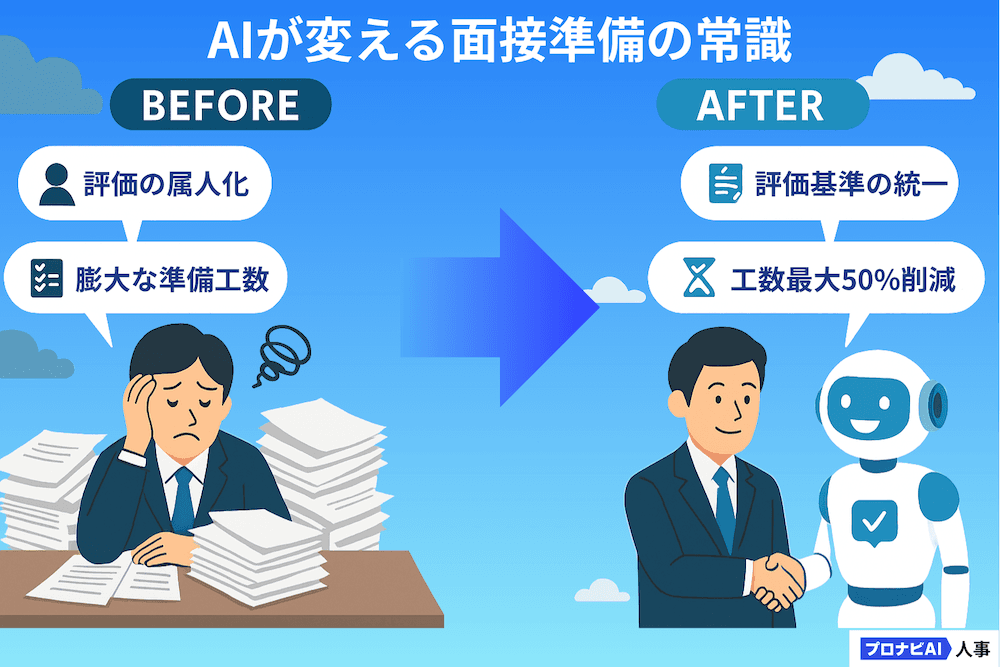

熱意を持って採用業務に取り組む人事担当者ほど、「面接準備」という壁に突き当たります。その悩みは、個人のスキル不足ではなく、構造的な問題に起因していることがほとんどです。

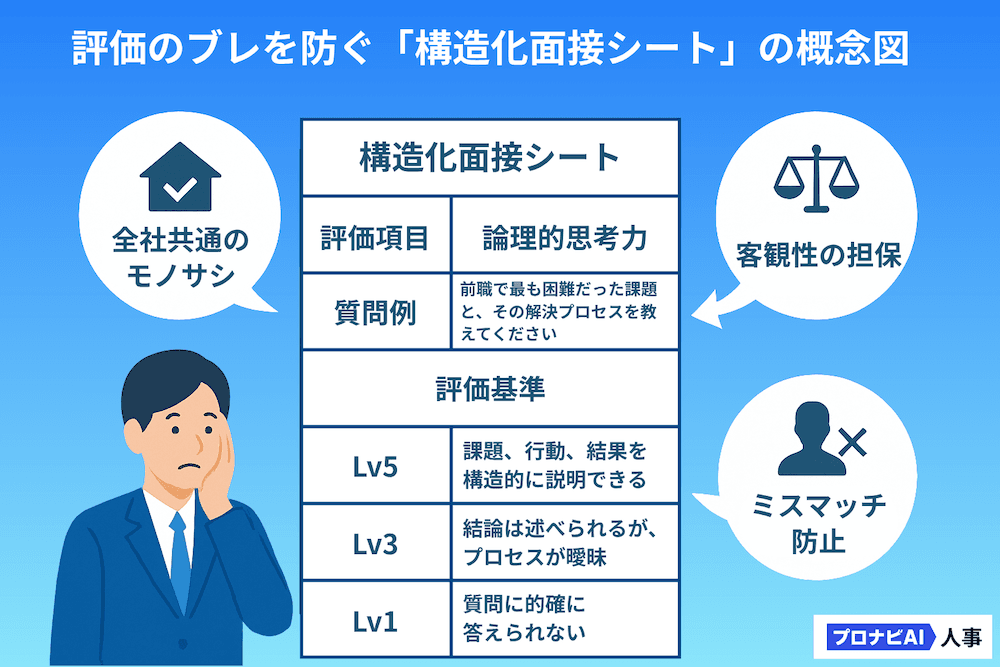

原因1. 属人化による採用のミスマッチ

面接官の経験や価値観によって質問内容や評価基準が異なると、候補者の評価にブレが生じます。これは「面接の属人化」と呼ばれる根深い問題です。例えば、ベテラン面接官の「勘」に頼った評価と、経験の浅い面接官の教科書通りの評価では、同じ候補者でも結果が大きく変わる可能性があります。となります。