【この記事でわかること】

- ChatGPTで配属決定を効率化する具体的な3ステップ

- コピー&ペーストですぐに使える実践的なプロンプト4選

配属先の決定に毎年悩んでいませんか?

「今年の新入社員たちの配属、どうしようか…」

春先から初夏にかけて、多くの人事担当者が頭を悩ませるこの課題。Excelシートとにらめっこしながら、パズルのように組み合わせを考える日々が始まります。具体的に以下のような悩みを感じていませんか?

- 新入社員一人ひとりの希望と、事業部の要求との間で板挟みになる

- 「適性」や「ポテンシャル」といった、曖昧な基準での判断に自信が持てない

- 配属決定後、一人ひとりに配属理由を説明するための膨大な準備工数

- SNSで囁かれる「配属ガチャ」という言葉が、重いプレッシャーとしてのしかかる

こうした悩みは、多くの企業が抱える共通の課題です。しかし、これらの課題は担当者の能力や努力だけで解決するには限界があります。

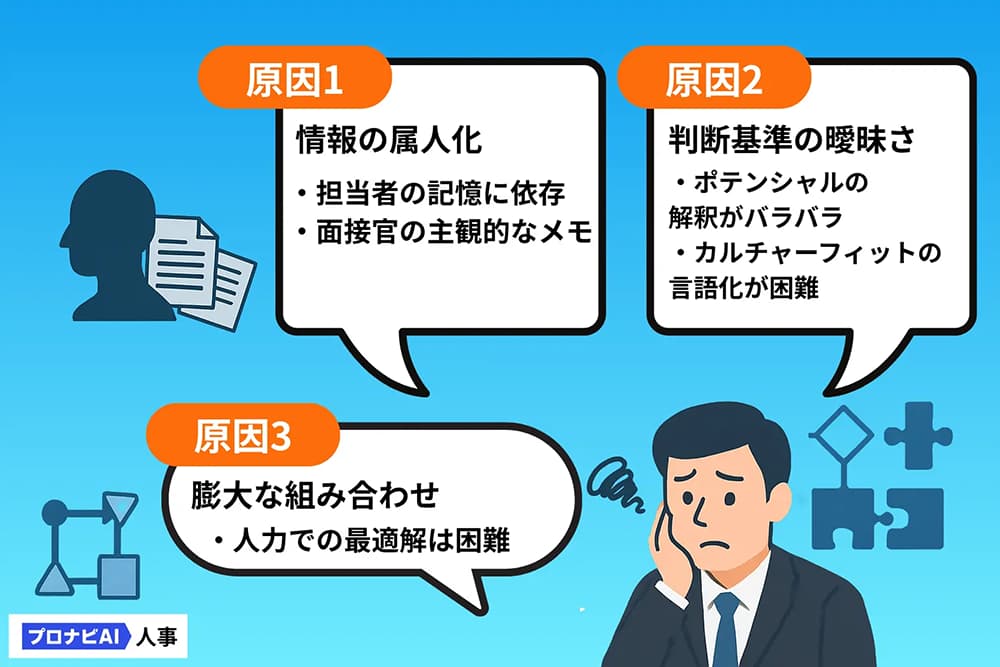

【問題提起】配属決定が難しい3つの根本原因

毎年繰り返される配属決定の難しさには、構造的ともいえる3つの根本原因が存在します。日々の業務で感じるモヤモヤを言語化し、課題を客観的に捉え直してみましょう。

1. 情報の属人化

面接官のメモや研修担当者の所感、内定者面談の記憶など、重要な情報が、特定の担当者のPCや頭の中に散在しがちです。その結果、配属決定が担当者の主観や記憶に大きく依存してしまい、客観的な判断が難しくなります。 これが「情報の属人化」です。

2. 判断基準の曖昧さ

「カルチャーフィット」や「成長ポテンシャル」といった言葉は、重要である一方、評価者によって解釈が分かれやすい曖昧な基準です。明確な評価基準がないままでは、なぜその配属が最適なのかを論理的に説明することが困難になります。

3. 膨大な組み合わせ

候補者と配属先の組み合わせは、人数が増えるほど指数関数的に複雑化します。例えば、10人の新入社員を5つの部署に2人ずつ配属する場合、その組み合わせは数千通りにも及びます。この中から最適解を人力で見つけ出すのは、至難の業といえるでしょう。

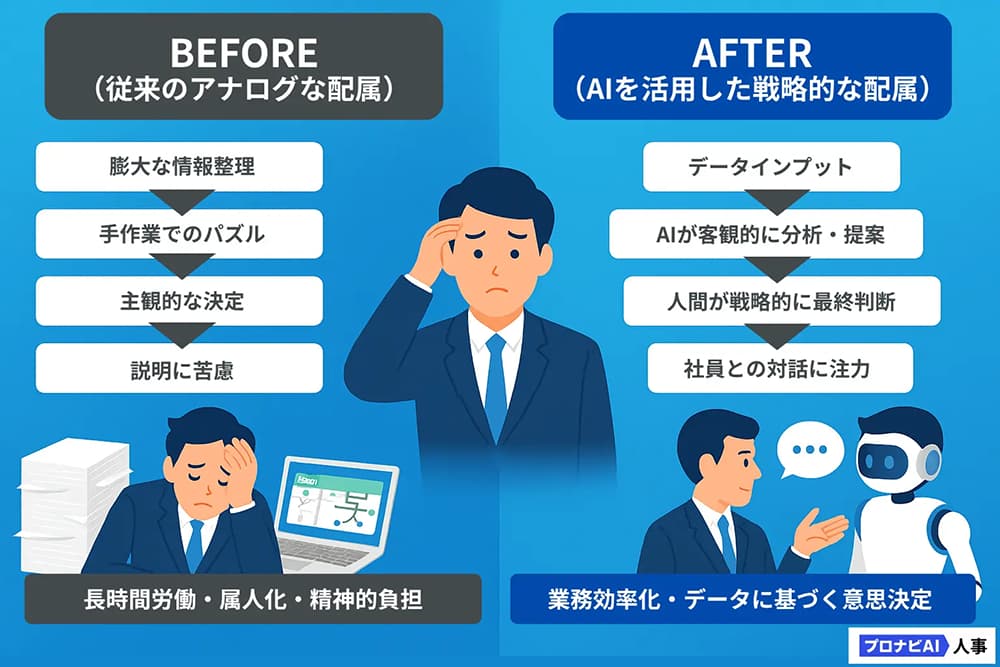

【解決策】配属決定をAIで“仕組み化”する

これまでも多くの企業で、面談シートの工夫や詳細な研修レポートの作成など、様々な努力がなされてきました。しかし、従来の方法は根本原因の解決には至らず、むしろ人事担当者の業務負荷を増大させる一因にもなっていました。

ここで新たな選択肢となるのが、AIの活用です。AIは、私たちがインプットした客観的なデータ(スキル、適性検査結果、面談記録など)を元に、人間では処理しきれない膨大な組み合わせの中から「最適な選択肢」を複数提案してくれます。

これにより、人事担当者の役割は、AIが提案した選択肢の中から組織の未来を見据えて「最終判断」を下し、社員と「対話」することに集中できるようになります。つまり、AIは意思決定を代替するのではなく、より質の高い意思決定を支援するパートナーとなるのです。

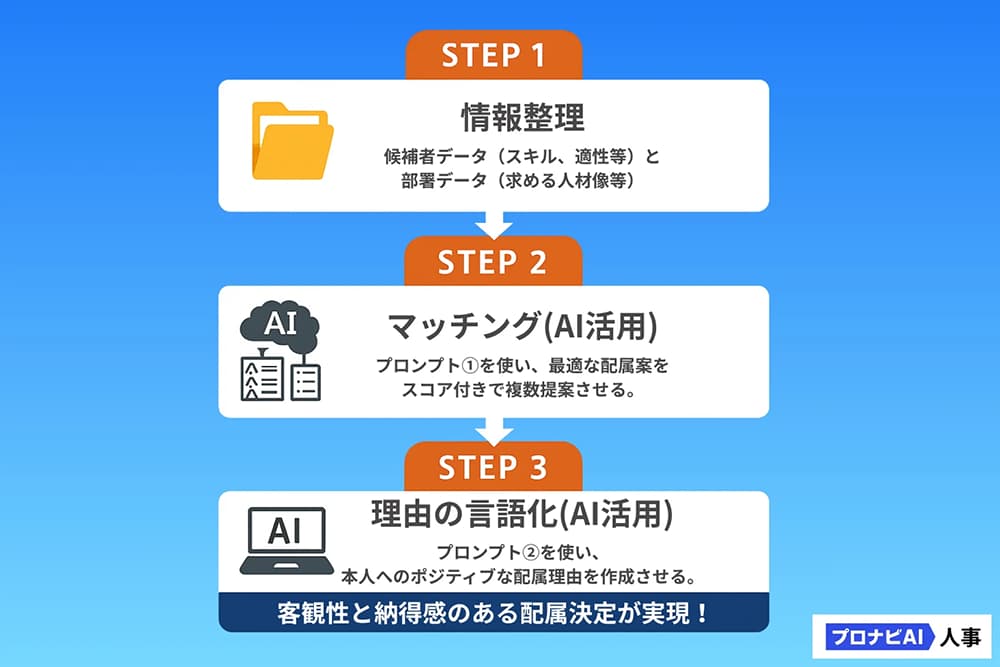

【具体策】ChatGPTで実践!配属決定を効率化する3ステップ

「AI活用」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、特別なツールは必要ありません。ここでは、無料でも使えるChatGPTを活用し、配属決定を効率化する具体的な3つのステップを解説します。

ステップ1. 「情報整理」でAIの判断材料をインプットする

まず、AIが判断するための材料を整理してインプットします。情報の精度がAIの提案の質を左右するため、このステップは非常に重要です。

1. 候補者の情報

- 基本情報: 氏名(匿名化推奨、例:候補者A)

- スキル・経験: プログラミング言語、語学力、資格など

- 適性検査の結果: 論理的思考力、協調性などのスコアや特徴

- 面談記録の要点: 本人の希望部署、キャリア志向、強み・弱みなど

2. 配属先の情報

- 部署名: 営業部、開発部、マーケティング部など

- 求める人物像: 必須スキル、歓迎スキル、求める志向性(例:挑戦意欲が高い、粘り強い)

- 部署の課題・目標: 現在部署が抱えている課題や、達成したい目標

上記の情報を、表形式や箇条書きで分かりやすく整理しておくことがポイントです。

ステップ2. 「マッチング」で最適な配属案を複数提案させる

次に、整理した情報を元に、ChatGPTに最適な配属案を考えさせます。ここでは、各候補者と部署のマッチング度をスコア化させることで、客観的な比較を可能にします。

【プロンプト①】配属案のマッチング度をスコア化する

# 命令書 あなたは優秀な人事コンサルタントです。以下の候補者情報と部署情報に基づき、各候補者と各部署のマッチング度を評価し、最適な配属案を提案してください。 # 制約条件 ・各候補者がどの部署に最も適しているか、理由とともに分析してください。 ・候補者と部署のマッチング度を、A(非常に高い)、B(高い)、C(普通)、D(低い)の4段階で評価してください。 ・評価結果をテーブル形式で分かりやすくまとめてください。 ・候補者ごとに、最もマッチング度が高い配属先を第一候補として提案してください。 # 候補者情報 - **候補者A:** - スキル: Python, SQL - 適性: 論理的思考力、探究心が高い - 希望: データ分析系の業務に興味あり - **候補者B:** - スキル: TOEIC 900点, プレゼンテーション能力 - 適性: 社交性、協調性が高い - 希望: グローバルな環境で働きたい # 部署情報 - **開発部:** - 求める人物像: プログラミングスキル、自走力 - 課題: 新機能開発のリソース不足 - **海外事業部:** - 求める人物像: 語学力、コミュニケーション能力 - 課題: 新規海外パートナーとの関係構築

このプロンプトを実行すると、AIはそれぞれのマッチング度を評価した表と、最適な配属案を理由付きで提案してくれます。

ステップ3. 「理由の言語化」で説明コストをゼロにする

最後に、決定した配属先について、本人に伝えるための「理由」をAIに言語化させます。このステップにより、説明資料を作成する手間を大幅に削減できます。

【プロンプト②】候補者一人ひとりへの配属理由を生成する

# 命令書 候補者Aを「開発部」に配属することを決定しました。候補者A本人に伝えるための、ポジティブで納得感のある配属理由を300字程度で作成してください。 # 包含すべき要素 ・候補者Aの強み(スキル、適性)が、開発部でどのように活かせるか ・開発部で経験できることと、今後のキャリアへの期待 ・会社として、候補者Aの成長を支援する姿勢 # 候補者情報 - **候補者A:** - スキル: Python, SQL - 適性: 論理的思考力、探究心が高い - 希望: データ分析系の業務に興味あり # 配属先情報 - **開発部:** - 業務内容: 自社製品のデータ分析基盤の構築、新機能開発 - 特徴: データドリブンな意思決定を重視している

このステップにより、担当者の心理的負担が大きい「理由説明」の準備を、AIが客観的な根拠に基づいてサポートしてくれます。

【実践編】シーン別・配属決定の伝え方文案もAIで生成

AIは、最適な配属案を考えるだけでなく、人事担当者が最も悩む「伝え方」のサポートも得意です。ここでは、具体的なシーン別のコミュニケーション文案をAIで生成するプロンプトを紹介します。

1. 希望通りの配属になった社員への伝え方

希望が叶った社員には、喜びを分かち合い、今後の活躍への期待を伝えることが重要です。

【プロンプト③】期待を伝えるポジティブな通知文を生成する

# 命令書 候補者Bの配属先が、本人の第一希望であった「海外事業部」に決定しました。配属を通知するメールの文面を作成してください。 # 制約条件 ・ポジティブで、本人のモチベーションが高まるようなトーンにしてください。 ・本人の強み(語学力、社交性)への言及を含めてください。 ・今後の活躍への期待を具体的に伝えてください。

2. 希望とは異なる配属になった社員への伝え方

希望と異なる配属を伝える際は、一方的な通知ではなく、本人のキャリアを考えた上での決定であることを丁寧に説明し、納得感を醸成することが不可欠です。

【プロンプト④】納得感を醸成し、キャリアの可能性を示す面談トーク案

# 命令書 候補者C(第一希望:マーケティング部)を、本人の適性を考慮し「営業部」に配属します。配属を伝える面談で、本人に納得してもらい、前向きなキャリアを歩んでもらうための説明トークスクリプトを作成してください。 # 包含すべき要素 1. まず本人の希望を聞き、認識のズレがないか確認する。 2. 会社が評価している本人の強み(例:傾聴力、課題発見力)を伝える。 3. なぜ「営業部」がその強みを最大限に活かせる場所だと判断したのか、具体的な理由を説明する。 4. 営業部での経験が、将来的にマーケティングの仕事にどう繋がるか、キャリアパスを示す。 5. 本人の不安や疑問を受け止め、会社としてサポートする姿勢を見せる。

AIが作成した客観的なトーク案を元に、人事担当者が誠実な対話を行うことで、社員のエンゲージメント低下を防ぎ、新たな可能性に目を向けてもらうきっかけを作ることができます。

【Q&A】人事担当者が抱くAI活用の“よくある疑問”

AI活用を進めるにあたって、人事担当者が抱きがちな疑問にお答えします。

Q. AIの判断は本当に正しい?人間味のない決定にならない?

A. AIはあくまで「客観的なデータに基づく提案者」です。 最終的な決定権は常に人間にあります。AIの提案を鵜呑みにするのではなく、それをたたき台として、組織全体のバランスや個人の感情といった「人間でなければ分からない要素」を加味して判断することが重要です。AIを「壁打ち相手」として活用することで、むしろ多角的な視点が得られ、より人間味のある、納得感の高い決定に繋がります。

Q. 個人情報の取り扱いで気をつけることは?

A. 非常に重要な点です。 ChatGPTなどの外部AIサービスを利用する際は、個人が特定できる情報(氏名、連絡先など)は入力しないことを徹底してください。「候補者A」「候補者B」のように匿名化するか、社内規定で許可されたセキュアな環境で利用する必要があります。AIの利用を開始する前に、自社のセキュリティポリシーや個人情報保護に関するガイドラインを必ず確認してください。

Q. まずは何から始めればいい?費用はかかる?

A. まずは本記事で紹介したプロンプトを、無料版のChatGPTで試すことから始めるのがおすすめです。 過去の(匿名化した)配属データを使って、AIがどのような提案をするかシミュレーションしてみるだけでも、その実用性を体感できるはずです。いきなり全社導入を目指すのではなく、まずは自分の業務の一部でスモールスタートを切り、効果を実感しながら活用範囲を広げていくのが成功の秘訣です。

【まとめ】配属決定は「悩む」から「設計する」時代へ

配属決定における長年の悩みは、担当者の努力不足ではなく、そのプロセスの構造的な課題に起因していました。そして、その課題はAIというテクノロジーを活用することで、根本から解決できる可能性があります。

AIに客観的な分析や手間のかかる作業を任せることで、人事担当者は未来の組織をデザインし、社員一人ひとりと向き合うという、本来最も価値のある仕事に集中できるようになります。

まずはこの記事のプロンプトをコピーして、配属決定を「悩む時間」から、戦略的に「設計する時間」へと変えてみませんか。