【この記事でわかること】

- 研修の骨子・コンテンツ案・案内メールをAIで作成する具体的なプロンプト

- AIとeラーニングを組み合わせ、研修効果を最大化させる応用アイデア

内定者研修の企画が大変な“3つの理由”

多くの人事担当者にとって、内定者研修の企画は頭を悩ませる業務の一つです。その背景には、共通する3つの理由が考えられます。

1. ゼロからの企画は時間がかかりすぎる

内定者研修の目的設定から始まり、コンテンツの選定やスケジュールの策定、講師の手配、資料作成まで、やるべきことは多岐にわたります。特に、自社の理念や求める人物像に合わせてカスタマイズしようとすると、ゼロからの企画・設計には膨大な時間と労力が必要となります。日々の採用業務と並行してこのタスクを進めるのは、大きな負担です。

2. 毎年同じ内容でマンネリ化しがち

多忙な業務の中で、つい昨年度の研修内容を踏襲してしまいがちです。しかし、それでは参加する内定者にとって新鮮味のない、受け身の研修になってしまう可能性があります。社会情勢や学生の価値観は年々変化しており、研修内容もそれに合わせてアップデートしていく必要がありますが、そのための情報収集やアイデア出しが追いつかないという課題があります。

3. 効果測定が難しく改善の糸口が見えない

研修を実施したものの、「内定者の満足度は高かったのか」「社会人としての基礎スキルは身についたのか」といった効果を正確に測定するのは困難です。アンケートを実施しても、具体的な改善点を見出すのは容易ではありません。効果測定の指標が曖昧なままでは、次年度に向けた改善のサイクルを回すことができず、結果として研修の質が停滞してしまうのです。

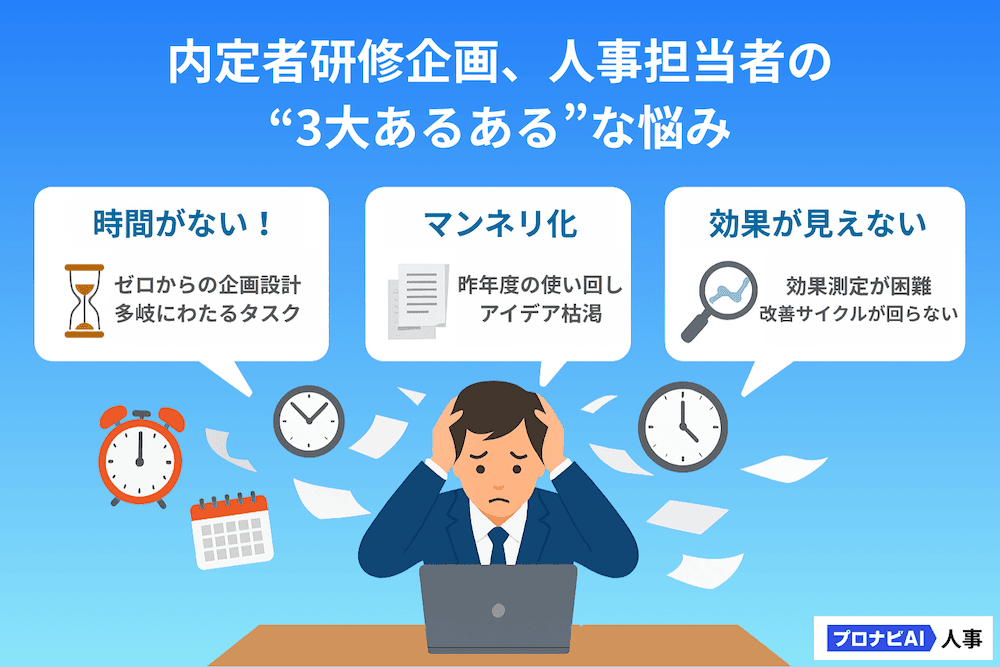

AIで解決!ChatGPTが“優秀なアシスタント”になる

前章のような課題を抱える人事担当者にとって、ChatGPTのような生成AIは心強い味方になります。AIに対する「難しそう」「専門知識が必要そう」といったイメージを一度脇に置き、AIがもたらす具体的な可能性を見ていきましょう。

1. AIは「答え」を出す機械ではなく「思考の壁打ち相手」

ChatGPTを「完璧な答えをくれる万能ツール」と考えると、期待外れに終わるかもしれません。重要なのは、ChatGPTを「指示に忠実で、無限のアイデアを出してくれる優秀なアシスタント」と捉えることです。研修の目的や条件を伝えることで、AIは思考の「たたき台」となる企画案やコンテンツ案を瞬時に提示してくれます。そのたたき台を基に、人事担当者がプロとして磨き上げていく。この共同作業が、企画業務を劇的に効率化します。

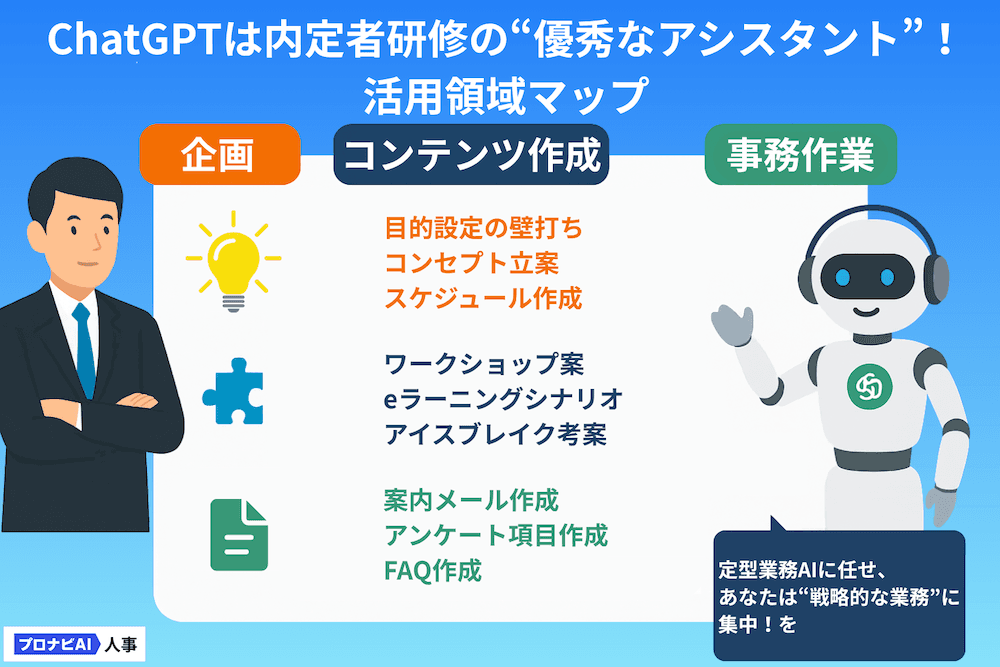

2. 研修企画でChatGPTができること

内定者研修のプロセスにおいて、ChatGPTは様々なフェーズで活躍します。各フェーズの具体的な活用案は以下の通りです。

- 企画フェーズ:研修の目的・ゴール設定、コンセプトの壁打ち、年間スケジュールの立案

- コンテンツ作成フェーズ:研修プログラムのアイデア出し、ワークショップの内容作成、eラーニング用のシナリオ作成、アイスブレイク用のゲーム考案

- 事務作業フェーズ:内定者への案内メール作成、研修後のアンケート項目作成、FAQの作成

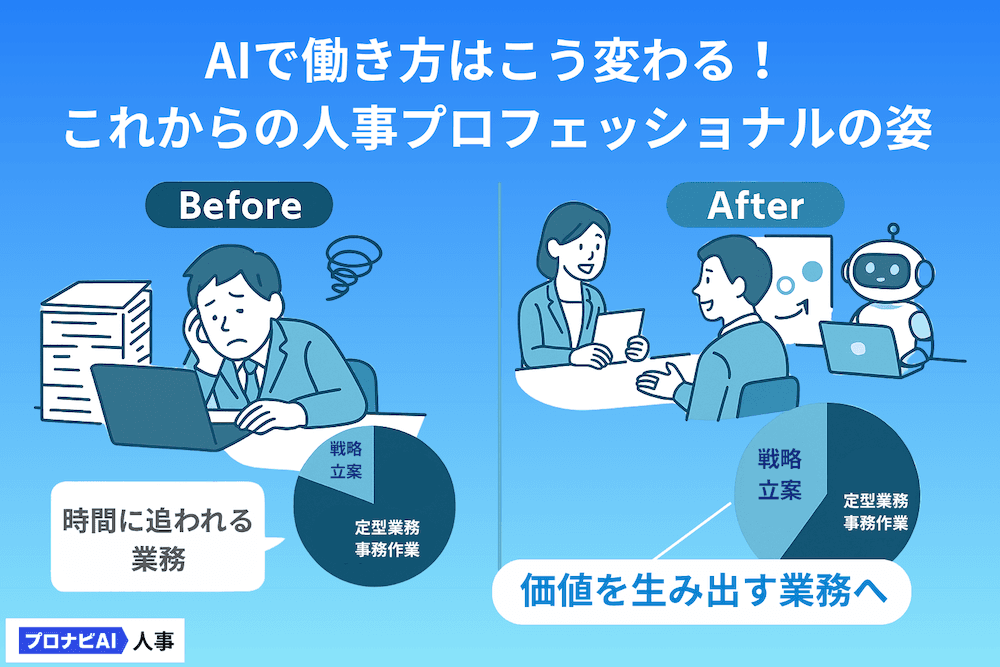

これらの定型的な思考・作成業務をAIに任せることで、人事担当者はより戦略的な業務に集中できるようになります。

3. ChatGPTを無料で始める準備

ChatGPTの活用は、以下の手順で簡単に始められます。

- アカウント作成:OpenAIの公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを登録する(無料で利用開始できます)

- ブラウザでアクセス:特別なソフトのインストールは不要で、Webブラウザからすぐに利用可能

準備はこれだけです。まずは一度試してみることで、業務に取り入れるイメージが具体的になるはずです。

【コピペOK】ChatGPTで作る!内定者研修“時短”企画術

ここからは、具体的なプロンプト(AIへの指示文)をステップ形式でご紹介します。[ ] の部分をあなたの会社の情報に書き換えて、コピー&ペーストして試してみてください。

STEP1. 研修の「骨子」を10分で作成するプロンプト

まずは研修の全体像を掴むため、目的やコンセプト、スケジュール案をAIに作成してもらいましょう。

【プロンプト例】

#指示 あなたはBtoB SaaS企業の人事担当者です。以下の条件で、内定者研修の企画案を作成してください。 #条件 ・目的: - 内定者同士の連帯感を醸成する - 社会人としての基本マナーと心構えを身につける - 自社事業への理解を深め、入社意欲を高める ・対象:2025年4月入社の新卒内定者 [20名] ・期間:[10月~3月]までの半年間、月1回(オンライン) ・重視すること:参加者が主体的に学べるワークショップ形式を取り入れる #出力形式 ・研修のコンセプト ・各月の研修テーマと具体的な内容 ・期待される効果

このプロンプトを使うことで、数分で企画のたたき台が完成します。あとは、これを基に社内で議論を深めていくだけです。

STEP2. 具体的な「研修コンテンツ案」を無限に引き出すプロンプト

骨子が決まったら、各月の具体的なコンテンツを考えます。マンネリ化を防ぐユニークなアイデアも、AIなら無限に提案してくれます。

【プロンプト例】

#指示 先ほど作成した内定者研修の企画案について、[11月]の研修テーマである「自社事業への理解」を深めるための、具体的なワークショップのアイデアを5つ提案してください。 #条件 ・形式:オンライン(Zoomを使用) ・時間:2時間 ・目的:自社のプロダクトである「[プロナビSaaS]」の価値を、顧客視点で理解すること ・制約:事前準備は最小限に抑える

「顧客への提供価値を考えるグループワーク」「競合製品との比較プレゼン大会」など、多様な切り口のアイデアを得ることができます。

STEP3. 「eラーニングのシナリオ」を作成するプロンプト

オンライン研修で用いるeラーニングコンテンツのシナリオ作成も、AIの得意分野です。

【プロンプト例】

#指示 内定者研修で使うeラーニング動画のシナリオを作成してください。 #テーマ ビジネスマナー:正しい敬語の使い方 #構成 1. オープニング(学習内容の提示) 2. なぜ敬語が重要なのか(解説) 3. よくある間違いやすい敬語の例(クイズ形式) 4. 正しい使い方の解説 5. まとめ(実践を促すメッセージ) #トーン 親しみやすく、分かりやすい言葉で解説してください。

STEP4. 内定者への「案内メール」を一瞬で作成するプロンプト

最後に、研修の案内メールなどの事務的な文書作成もAIに任せましょう。

【プロンプト例】

#指示 以下の要件で、内定者向けの研修案内メールを作成してください。 #要件 ・件名:【株式会社プロナビ】第1回 内定者研修のご案内 ・日時:[2024年10月15日(火) 14:00~16:00] ・形式:オンライン(Zoom) ・内容:オリエンテーション、自己紹介ワーク ・提出物:[事前アンケート(期日:10月10日)] ・その他:服装自由、参加用URLは後日送付 #トーン 丁寧でありながら、内定者が参加を楽しみになるような、少しワクワクするような文面でお願いします。

AI×eラーニングで研修効果を最大化するヒント

ChatGPTによる企画業務の効率化に慣れてきたら、さらに一歩進んだAI活用で、研修の質そのものを向上させることも可能です。

1. 動画生成AIで、飽きさせない研修コンテンツを作る

テキストのシナリオさえあれば、それを基にナレーション付きの解説動画を自動で生成してくれるAIツールも登場しています。専門的な動画編集スキルがなくても、短時間で視覚的に分かりやすいeラーニング教材を作成できるため、内定者を飽きさせない工夫が可能になります。

2. アンケート結果をAIで分析し、次年度の改善に活かす

研修後に実施するアンケートのフリーコメント欄は、改善に役立つ意見が多く含まれています。しかし、全てのコメントを読み解き、傾向を分析するのは大変な作業です。ChatGPTのようなAIを使えば、大量のテキストデータから「ポジティブな意見」「改善要望」「頻出キーワード」などを瞬時に抽出し、要約させることができます。定量・定性の両面から振り返りを行うことで、次年度の研修改善が容易になります。

AI活用の導入に関するよくある質問(Q&A)

AIの活用に期待が膨らむ一方で、いくつかの不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。ここでは、よくある質問にお答えします。

Q. 機密情報の入力が心配です。どうすれば?

A. その通り、個人情報や企業の機密情報を無料版のChatGPTに入力することは絶対に避けてください。無料版では入力したデータがAIの学習に使われる可能性があるためです。対策として、プロンプトを作成する際に「株式会社プロナビ」を「A社」、「プロナビSaaS」を「製品X」のように、固有名詞を一般的な言葉に置き換えて指示を出す習慣をつけましょう。よりセキュリティが求められる場合は、入力データが学習に使われない法人向け有料プランの導入を検討する必要があります。

Q. AIが作った内容って、そのまま使えるの?

A. いいえ、そのまま使うことは推奨しません。AIは時に、事実と異なる情報(ハルシネーション)を生成したり、文脈に合わない表現を使ったりすることがあります。AIの生成物はあくまで「下書き」や「たたき台」と捉え、必ず人間の目でファクトチェックや内容の修正・ブラッシュアップを行うことが不可欠です。

Q. プロンプトがうまく動きません…

A. 期待通りの答えが返ってこない場合、指示の出し方に原因があることが多いです。以下の点を見直してみてください。

- 役割を与える:「あなたは人事のプロです」のように、AIに役割を設定する

- 背景や文脈を伝える:「内定者の不安を払拭することが目的です」など、背景情報を加える

- 条件を具体的にする:「5つ提案して」「表形式で出力して」など、指示を明確にする

- 一度に多くのことを頼まない: 複雑な指示はステップに分けて、対話形式で進める

まとめ

内定者研修の企画という、多くの人事担当者が毎年向き合う業務を題材に、AIの具体的な活用法をご紹介しました。重要なのは、。