【この記事でわかること】

- テーマ考案や評価基準作成を劇的に効率化するAI活用術

- コピー&ペーストですぐに使える具体的なプロンプト例

グループディスカッション(GD)が再評価される背景と直面する課題

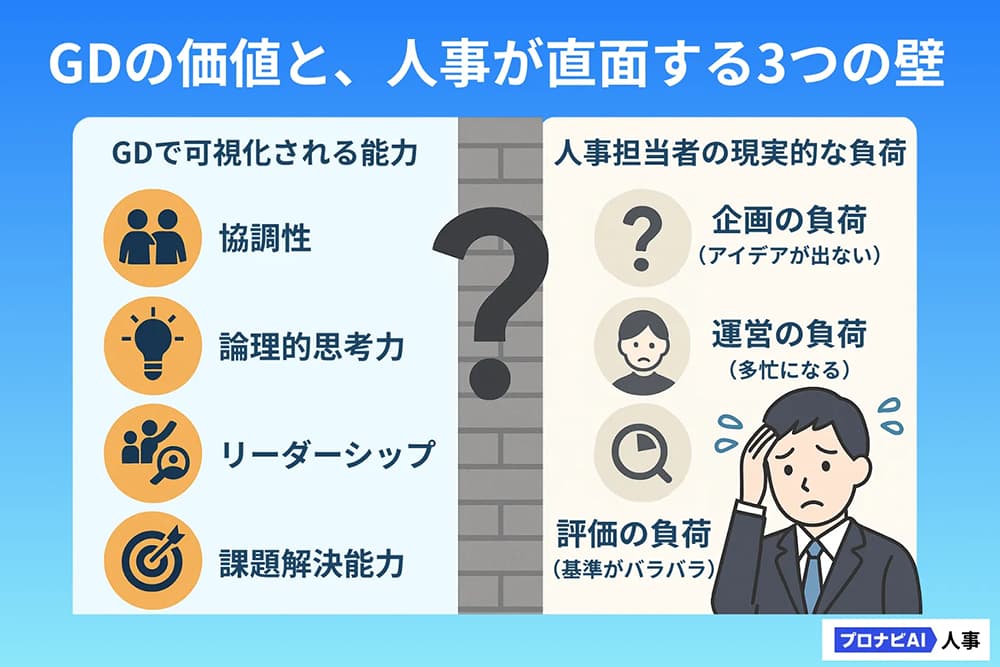

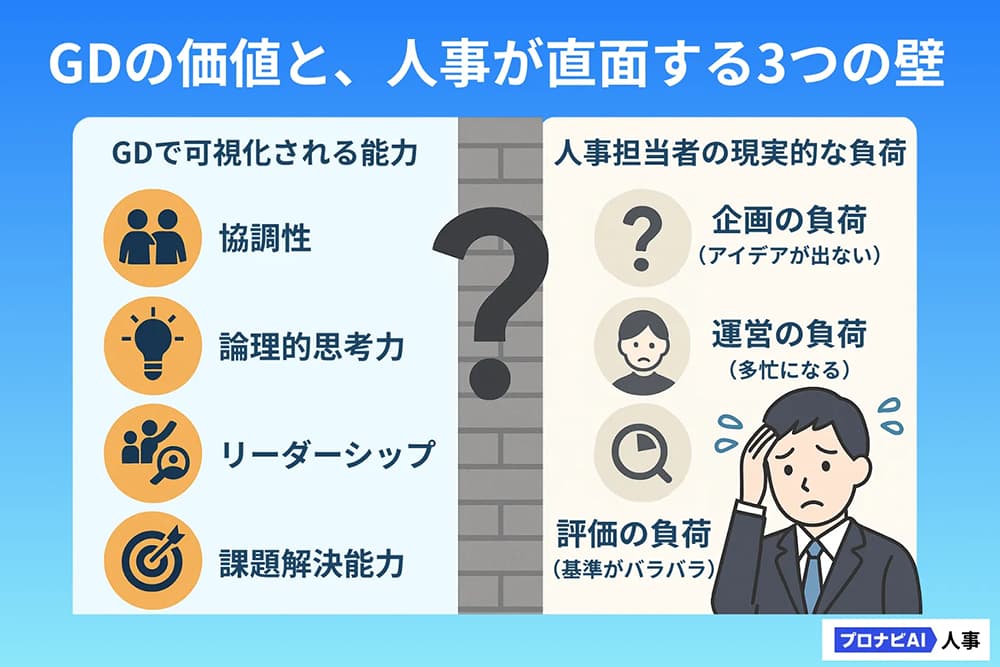

採用手法が多様化する現代において、なぜグループディスカッション(GD)が改めて重要視されているのでしょうか。その本質的な価値と、人事担当者が直面する現実的な課題を再確認します。

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

見る、学ぶ、実践する。

AIの企業活用を、ここから一気に加速させる。

イベント・セミナー動画が見放題

プロナビAIの無料会員登録で、話題のイベントやセミナー動画が見放題。

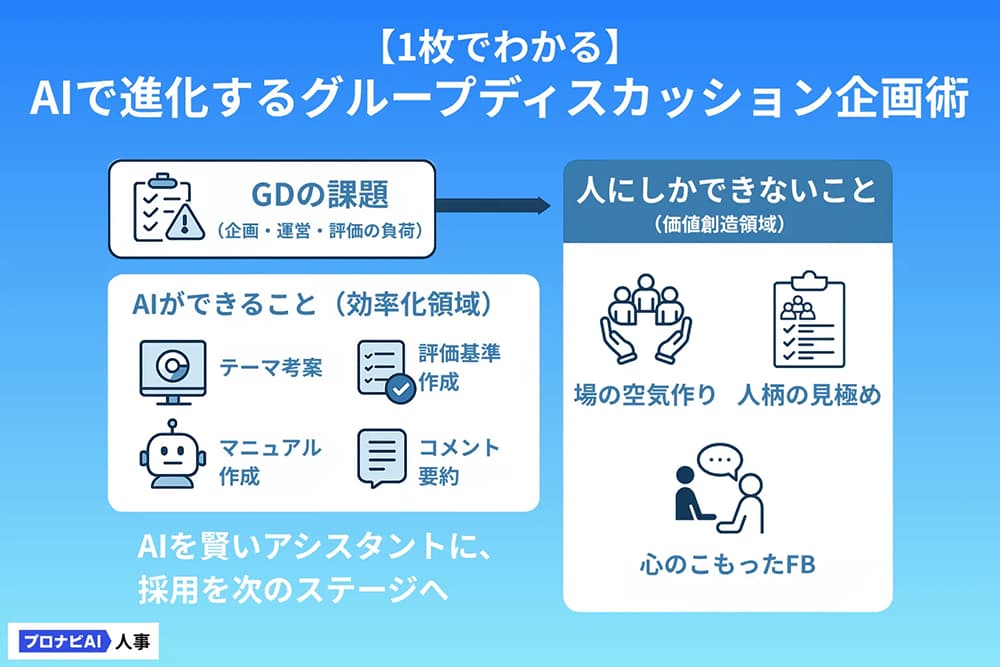

グループディスカッションの企画において、「候補者の本質を見抜きたいが、準備に時間がかかる」「評価が面接官によってブレる」といった課題に直面していないでしょうか。こうした属人性や非効率の問題は、AIを活用することで大きく改善できます。この記事では、グループディスカッション(GD)企画の基本ステップに加え、ChatGPTを使った準備時間の短縮や、評価の質を高める具体的な方法を解説します。コピー&ペーストで利用できるプロンプト(命令文)もご紹介していますので、AIの力を積極的に取り入れ、選考プロセスの質と生産性の両立を目指しましょう。

採用手法が多様化する現代において、なぜグループディスカッション(GD)が改めて重要視されているのでしょうか。その本質的な価値と、人事担当者が直面する現実的な課題を再確認します。

見る、学ぶ、実践する。

AIの企業活用を、ここから一気に加速させる。

イベント・セミナー動画が見放題

プロナビAIの無料会員登録で、話題のイベントやセミナー動画が見放題。

個人面接では、候補者が準備してきた「模範解答」に終始してしまうことも少なくありません。しかし、GDでは他者との議論を通じて、以下のような「素の能力」が明らかになります。

これらの能力は、入社後のパフォーマンスと密接に関係しており、組織へのカルチャーフィットを見極める上でも極めて重要な指標となります。

その有効性とは裏腹に、GDの実施には大きな負担が伴います。以下のような課題を感じたことはないでしょうか。

こうした「見えないコスト」が、多忙な人事担当者の皆様を悩ませている大きな要因といえるでしょう。

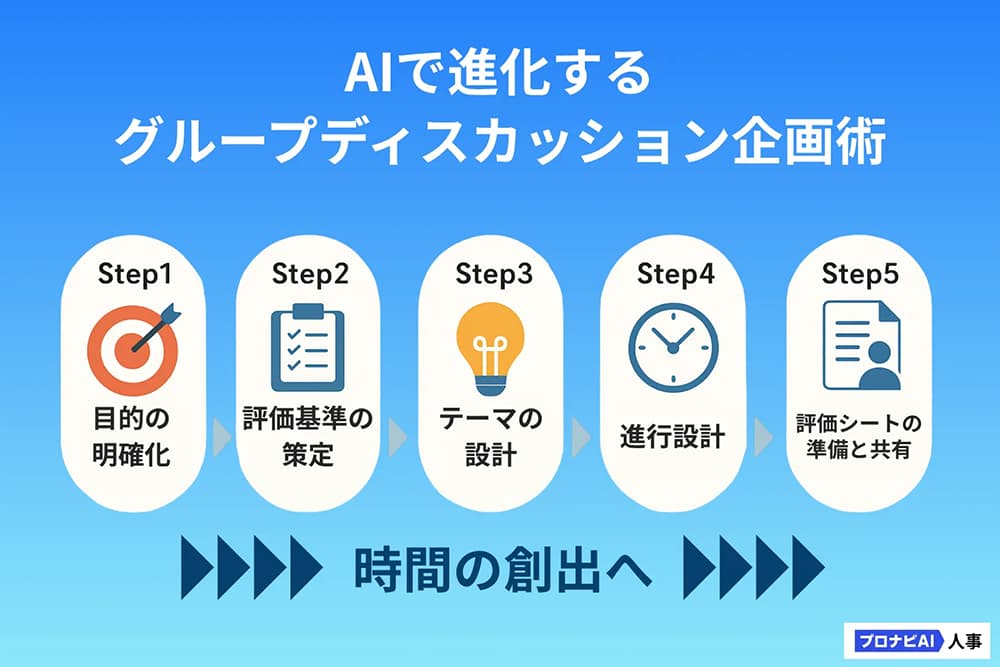

AI活用に踏み出す前に、まずはGD企画の王道ともいえる基本の型を理解しておくことが重要です。この土台がしっかりしているほど、AIによる効率化の効果は最大化されます。

「何のためにGDを実施するのか」という目的を明確にすることが、全ての出発点です。例えば、中途のフィールドセールス職採用であれば、「顧客の潜在ニーズを引き出す傾聴力」と「即座に解決策を提示できる思考の瞬発力」など、ポジションに応じた評価視点を具体的かつ明確に定義しておく必要があります。

Step1で定めた目的に基づき、評価項目を具体的に設定します。例えば「論理的思考力」「協調性」「リーダーシップ」など、3〜5つ程度の項目に絞り込むのがポイントです。それぞれの項目について、「どのような行動がA評価か、B評価か」という判断基準まで言語化しておくと、評価のブレを防げます。

設定した評価基準を測るのに最も適したテーマを設計します。テーマは、候補者の思考力を引き出す「課題解決型」や、ビジネスシナリオを想定する「ビジネスケース型」など多岐にわたります。自社の事業内容や、候補者のレベル感に合わせたオリジナルのテーマを考案できると、より深い議論が期待できます。

当日のスムーズな運営のために、詳細なタイムスケジュールと役割分担を決めます。

上記のように時間を区切り、司会進行役やタイムキーパー、評価・記録役などの役割を事前に割り振っておきましょう。

Step2で策定した評価基準を基に、具体的な評価シートを作成します。評価者全員でこのシートを事前に共有し、評価基準の目線合わせを行う「キャリブレーション」を実施することが、評価の公平性を担保するうえで欠かせません。

ここからは、前述の「5つの基本ステップ」で発生する手間と時間のかかる作業を、ChatGPTのような生成AIを活用して劇的に効率化する具体的な方法をご紹介します。

AIを活用する最大のメリットは、単なる時短ではありません。テーマ考案や評価基準作成といった思考負荷の高い業務をAIに任せることで、創出された時間を「候補者との対話」や「最終的な意思決定」など、人間にしかできないコア業務に充てることが可能になります。その結果、業務効率化と採用精度の向上を同時に実現できるのです。

これまで何時間もかけていたテーマ考案が、AIを使えば驚くほど短時間で、かつ質の高いアイデアを大量に得られます。

※本プロンプトは、専門家の監修のもと作成しており、GPT-4で動作確認済みです。

> #依頼 > あなたはBtoB SaaS企業の採用人事です。以下の条件に基づき、グループディスカッションのテーマを10個提案してください。 > > #条件 > ・採用ポジション:中途採用のフィールドセールス職 > ・評価したい能力:論理的思考力、課題解決能力、傾聴力 > ・議論時間:25分 > ・形式:オンライン > ・テーマの種類:課題解決型、ビジネスケース型をバランス良く含める > ```

このプロンプトを実行するだけで、自社の状況に合わせた多様なテーマ案が瞬時に生成されます。条件の「採用ポジション」や「評価したい能力」を自社のものに変えるだけで、すぐに応用可能です。

評価者による評価のブレは、採用における長年の課題でした。AIを使えば、客観的で具体的な評価基準を誰でも簡単に作成できます。

> #依頼 > 先ほど提案されたテーマ「売上停滞中の架空SaaSプロダクト『ProNavi』の売上を3ヶ月で1.5倍にする施策を考える」について、以下の3つの評価項目に関する具体的な評価基準を、S〜Cの4段階で定義してください。 > > #評価項目 > 1. 論理的思考力 > 2. 課題解決能力 > 3. 傾聴力 > > #出力形式 > ・評価項目 > ・S評価の行動例 > ・A評価の行動例 > ・B評価の行動例 > ・C評価の行動例 > ```

このプロンプトは、評価項目ごとの具体的な行動レベルまで定義してくれるため、面接官の主観が入り込む余地を減らし、評価の標準化に大きく貢献します。

GD当日の進行台本や、参加者への事前案内メールの文面作成もAIの得意分野です。先ほど設計したタイムラインを基に、「当日の司会進行用の台本を作成してください」と依頼するだけで、丁寧で分かりやすいマニュアルが完成します。

オンラインGDの場合、録画した動画から文字起こしツールでテキストデータを作成し、そのテキストをAIに要約させることで、評価コメント作成の手間を大幅に削減できます。「以下の議事録から、候補者Aの発言の要点と、論理的思考力がうかがえる部分を3点でまとめてください」といった指示が有効です。

候補者の個人情報や機密情報を含むデータをAIに入力する際は、自社のセキュリティポリシーを必ず確認してください。匿名化処理を施すか、セキュリティが担保された法人向けAIサービスを利用することを推奨します。

AIは心強いアシスタントですが、万能ではありません。効率化によって生まれた時間で、私たち人間が集中すべき領域がより鮮明になります。

GDの冒頭、候補者は多かれ少なかれ緊張しています。その緊張を解きほぐし、活発な議論が生まれるような温かい雰囲気を作るのは、人間にしかできない重要な役割です。AIには作り出せない「場の空気」をデザインすることが、人事担当者の腕の見せ所となります。

発言内容や論理構成はAIでも分析できますが、その奥にある候補者の人柄や表情、声のトーンや他者への配慮といった非言語的な情報は、人事が直接感じ取るべき領域です。「この人と一緒に働きたいか」という最終的なカルチャーフィットの判断は、データを超えた人間の感性が鍵を握ります。

議論の最後に、候補者一人ひとりの良かった点や期待を込めたフィードバックを伝えることで、候補者の企業に対する印象は大きく向上します。候補者の心をつかみ、入社意欲を高める血の通ったコミュニケーションは、人事の専門性が最も発揮される瞬間といえるでしょう。

この記事では、グループディスカッションの企画においてAIを活用する具体的な方法を解説しました。テーマの大量生産や評価基準の設計から、マニュアル作成や議事録の要約まで、人の手で時間をかけていた作業をAIが担うことで、担当者は判断や候補者との対話といったコア業務に注力できます。企画の質と生産性の両立を目指すなら、AIは有効な選択肢といえます。まずは、無料で使えるChatGPTに本記事で紹介したプロンプトをコピペすることから始めてみて下さい。人事の業務が変わっていくきっかけを実感できるはずです。