【この記事でわかること】

- 採用業務がAIとの「協働」でどう変わるのかという新しい常識

- 明日から試せる、ChatGPTを使った求人媒体活用の具体的な3ステップ

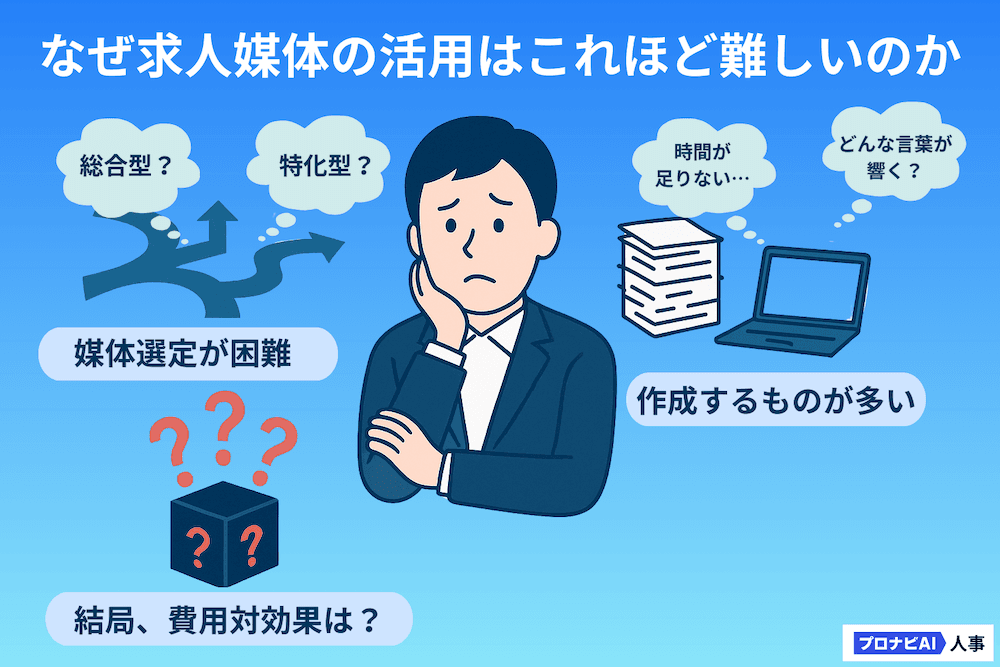

求人媒体の活用が難しい3つの構造問題

多くの人事が直面する求人媒体活用の難しさは、個人の能力や努力不足ではなく、業界が抱える構造的な問題に起因しています。まずは、その正体を明らかにしましょう。

1. 選択肢が多すぎる「媒体選定の沼」

総合型・特化型・成功報酬型・掲載課金型など、求人媒体の種類は増え続け、各社の特徴も複雑化しています。営業担当者のセールストークを鵜呑みにするわけにもいかず、自社に最適な媒体を客観的に比較・検討するだけで膨大な時間と労力がかかります。結果として、過去の実績や慣習で媒体を選び続け、新たな候補者層にアプローチする機会を逃しているケースも少なくありません。

2. 工数がかかる「求人票・スカウト作成地獄」

最適な媒体を選べたとしても、次なる課題はコンテンツ作成です。求める人物像に響き、かつ自社の魅力を的確に伝える求人票を作成するには、マーケティングの視点も求められます。さらにスカウトメールにおいては、候補者一人ひとりの経歴を読み込み、パーソナライズされた文章を作成しなければ返信は期待できません。これらの作業は非常に工数がかかる上、担当者の文章力や経験に成果が左右される属人性の高い業務です。

3. 成果が見えない「効果測定のブラックボックス」

「出稿したものの、結局どの媒体が本当に費用対効果が高かったのか」「応募数や採用数だけでなく、候補者の質まで含めて評価したいが、どうすればよいのか」。こうした悩みは、複数媒体を並行して運用する企業に共通するものです。効果測定を行うには、媒体ごとの数値を集計・分析する必要がありますが、その手間から、つい感覚的な振り返りに終始しがちです。その結果、改善に繋がる具体的な次の策を導き出せず「効果測定のブラックボックス」に陥ってしまうケースは少なくありません。

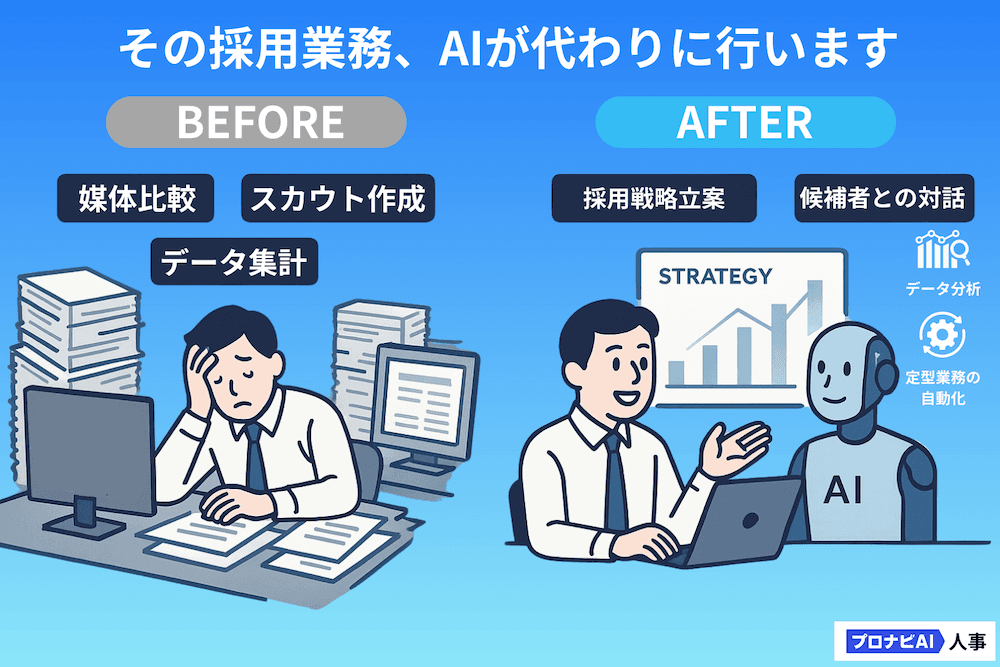

採用業務はAIで効率化が新常識に

求人媒体活用の構造的な問題を解決する有力な手段として、AIの活用が挙げられます。これまで人手と時間をかけて行っていた作業をAIに任せることで、採用活動はより戦略的なフェーズへと進化していきます。

求人媒体の活用は「人力」から「AI協働」の時代へ

これからの採用活動は、AIを優秀なアシスタントとして活用する「AI協働」がスタンダードになります。媒体の比較検討や求人票のドラフト作成、スカウト文面の個別最適化やデータの集計・分析といった定型的なタスクはAIが得意とする領域です。これらをAIに任せることで、担当者はこれまで手が回らなかった業務に集中できるようになります。

人事担当者は「戦略」に集中できる

「AIに仕事を奪われるのでは?」という懸念は不要です。むしろ逆で、AIは人事担当者を面倒な作業から解放し、より本質的な業務に集中させてくれます。例えば、候補者との面談の質を高めること、採用ブランディングを構築すること、経営陣と連携して採用戦略を練ることなど、人の創造性やコミュニケーション能力が求められる業務にこそ、貴重な時間を使うべきなのです。

特別なツールは不要

「AI活用」と聞くと、高価な専門ツールやシステム開発が必要だと感じるかもしれません。しかし、本記事で紹介するのは、多くの方が既に耳にしたことのある「ChatGPT」を使った方法です。特別な知識や環境は必要ありません。今すぐブラウザを開いて試せる、実践的なノウハウをご紹介します。

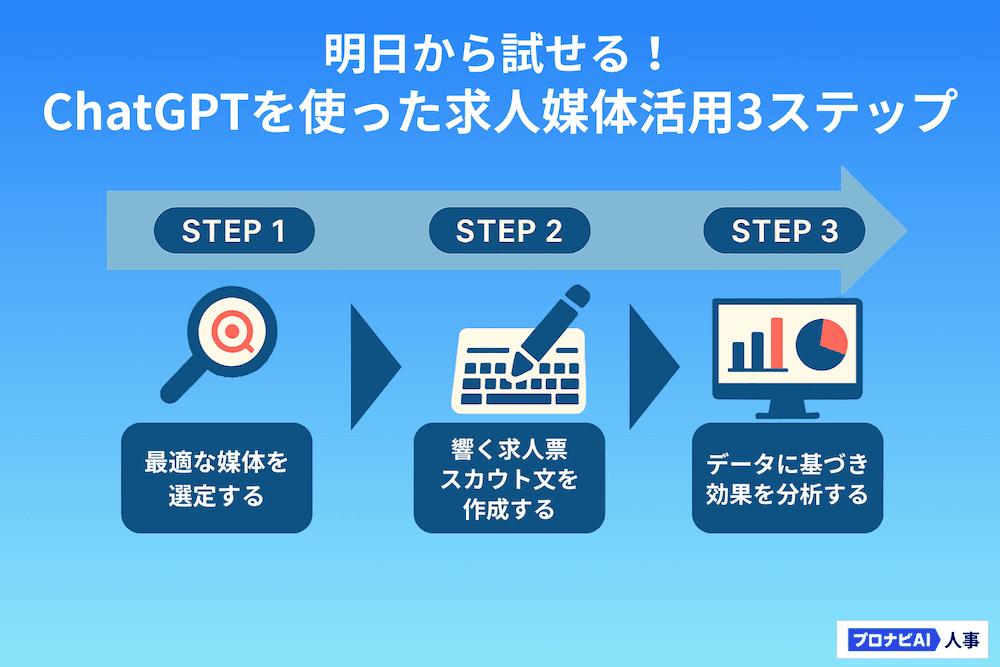

明日から試せる!ChatGPTを使った求人媒体活用3ステップ

ここからは、具体的なプロンプト(AIへの指示文)を交えながら、ChatGPTを活用して求人媒体の運用を効率化する3つのステップを解説します。プロンプトはコピー&ペーストして、[ ]の中を自社の情報に書き換えるだけですぐに使えます。

STEP1. 客観的なデータで「最適な求人媒体」を選定するプロンプト

「勘と経験」に頼りがちだった媒体選定を、客観的な視点で行うためのプロンプトです。求める人物像をインプットすることで、AIが最適な媒体候補を提案してくれます。

【プロンプト例:媒体選定】

> # 命令書 > あなたは、日本国内の主要な中途採用向け求人媒体に精通した採用コンサルタントです。以下の条件に基づき、当社の採用ポジションに最も適した求人媒体を5つ提案してください。 > > # 目的 > 費用対効果を最大化し、質の高い母集団を形成するための最適な求人媒体を選定する。 > > # 採用ポジションの詳細 > * 募集職種: [例: SaaSプロダクトのフィールドセールス] > * 必須スキル: [例: 無形商材の法人営業経験3年以上、IT業界での実務経験] > * 歓迎スキル: [例: THE MODEL型の営業組織での経験、スタートアップでの勤務経験] > * 求める人物像: [例: 変化に強く、自律的に行動できる方。顧客志向で課題解決に取り組める方。] > * ターゲット年収: [例: 600万円~900万円] > > # 出力形式 > 1. 提案する媒体名 > 2. その媒体を推奨する理由(ターゲット層との親和性、料金体系の特徴など) > 3. 想定されるメリットとデメリット > 上記の3点を、媒体ごとに分かりやすくまとめてください。

STEP2. 候補者の心に響く「求人票・スカウト文」を秒速で作成するプロンプト

工数がかかっていた求人票やスカウト文の作成も、ChatGPTを使えば一瞬で質の高いドラフトが完成します。自社の魅力とペルソナを伝えるだけで、候補者の心に刺さる文章を自動生成させましょう。

【プロンプト例:スカウト文作成】

> # 命令書 > あなたは、候補者の心をつかむ文章を作成するプロの採用コピーライターです。以下の情報に基づき、ターゲット候補者に送るための魅力的でパーソナルなスカウトメールの文面を3パターン作成してください。 > > # ターゲット候補者のペルソナ > * 経歴: [例: 大手SIerで5年間システムエンジニアとして従事。現在はチームリーダー。] > * 志向性: [例: 裁量権の大きい環境で自社プロダクト開発に携わりたいと考えている。技術選定にも関心が高い。] > > # 当社の情報 > * 会社名: 株式会社プロナビ > * 事業内容: [例: 人事領域に特化したSaaSプロダクト「ProNavi」を開発・提供] > * 募集ポジション: [例: バックエンドエンジニア] > * ポジションの魅力: [例: 少数精鋭チームで裁量が大きい、技術選定から関われる、社会貢献性の高いプロダクト] > * 企業の魅力: [例: リモートワーク可、フレックスタイム制、ストックオプション制度あり] > > # 指示 > * 件名は、候補者が思わず開封したくなるようなものにしてください。 > * 候補者の経歴の[具体的にどの部分]に魅力を感じたのかを冒頭で具体的に記述してください。 > * 堅苦しくなりすぎず、丁寧かつ熱意の伝わるトーンで記述してください。

STEP3. 面倒な「出稿管理・効果分析」を効率化するプロンプト

複数の媒体から得られるデータを手作業で集計・分析するのは大変です。各媒体の成果データを渡し、ChatGPTに要約と改善点の提案をさせることで、分析業務を効率化できます。

【プロンプト例:効果分析】

> # 命令書 > あなたは、データ分析に強い採用アナリストです。以下の採用媒体の効果測定データを分析し、考察とネクストアクションを提案してください。 > > # データ > * 媒体A > * 掲載費用: 50万円 > * 表示回数: 80,000回 > * 応募数: 40件 > * 書類通過数: 10件 > * 内定承諾数: 1件 > * 媒体B > * 掲載費用: 80万円 > * 表示回数: 50,000回 > * 応募数: 20件 > * 書類通過数: 15件 > * 内定承諾数: 2件 > > # 分析の観点 > 1. 各媒体のパフォーマンスを要約してください。 > 2. 応募単価、採用単価をそれぞれ算出してください。 > 3. 書類通過率を比較し、考えられる要因を推察してください。 > 4. これらの結果を踏まえ、今後の予算配分や打ち手について具体的なアクションプランを提案してください。

AI活用で失敗しないための2つの注意点

AIはとても有用なツールですが、万能ではありません。その特性を理解し、賢く付き合うための注意点を2つご紹介します。

1. 最後は必ず人の目でチェック

ChatGPTが生成する文章や分析は、あくまで「たたき台」です。事実関係の誤り(ハルシネーション)や、自社のカルチャーにそぐわない表現が含まれる可能性があります。最終的なアウトプットとして公開・使用する前には、必ず担当者が内容を精査し、自社の言葉として責任を持って修正・編集するプロセスが不可欠です。

2. セキュリティ意識を高く持つ

ChatGPTなどの生成AIサービスに、候補者の氏名や連絡先、経歴書そのものといった個人情報を入力することは絶対に避けてください。入力したデータがAIの学習に使われる可能性があり、情報漏洩のリスクを伴います。プロンプトを作成する際は、個人を特定できないよう情報を抽象化・一般化するなど、常にセキュリティ意識を高く持つことが重要です。

まとめ

求人媒体の活用における構造的な課題は、もはや根性や長時間労働で解決する時代ではありません。

今回ご紹介したように、ChatGPTを“賢いアシスタント”として活用することで、これまで多大な時間を要していた業務は大幅に効率化できます。さらにAI活用で新しく創出した時間で、人事担当者は本来注力すべき、より戦略的で付加価値の高い仕事に時間とエネルギーを注げるようになります。まずはこの記事で紹介したプロンプトをコピペして使ってみることから始めてみてください。

限られた時間とリソースを、“人にしかできない仕事”へと再配分するきっかけとして、AIの活用をぜひご検討ください。