【この記事でわかること】

- 今日から使える、学内セミナー準備を効率化する3つのAI活用ハック

- コピペでOK!ChatGPTですぐに使える「魔法のプロンプト」具体例

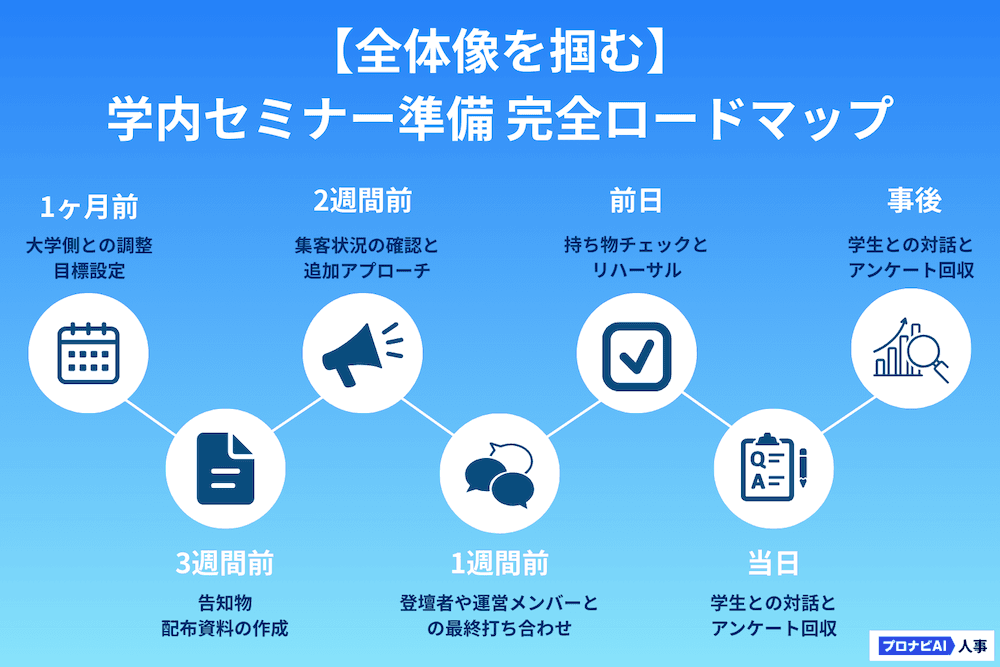

学内セミナー準備の「やることリスト」全7ステップ

まずは学内セミナー準備の全体像を把握しましょう。ここでは、一般的な準備プロセスを7つのステップに分けて解説します。抜け漏れがないか、自社のプロセスと照らし合わせながら確認してみてください。

【1ヶ月前】大学側との調整・目標設定

- 目的の明確化:何名の学生にエントリーしてもらうか、自社の何を最も伝えたいかなど、セミナーのゴール(KGI/KPI)を設定する

- 大学への連絡:キャリアセンター担当者と連携し、開催日時、場所、形式(対面/オンライン)、参加対象の学部・学年などを確定させる

- 募集要項の確認:大学指定のフォーマットや提出期限を確認し、必要な情報を準備する

【3週間前】告知物・配布資料の作成

- 集客用コンテンツ:学内掲示板用のポスターやWebサイトに掲載する告知文を作成。ターゲット学生に魅力が伝わるキャッチコピーにすることが重要

- プレゼン資料:企業説明会のスライドをベースに、参加大学の学生層に合わせて内容をカスタマイズする(例:OB/OGの活躍事例を盛り込む)

- 配布物:会社案内パンフレット、ノベルティグッズ、アンケート用紙などを準備・発注する

【2週間前】集客状況の確認と追加アプローチ

- 申込者数のモニタリング:キャリアセンターを通じて、現時点での申込者数を確認する

- 追加の広報活動:目標人数に達していない場合、研究室へのダイレクトアプローチや、SNSでの告知強化などを検討

【1週間前】登壇者・運営メンバーとの最終打ち合わせ

- 役割分担の確認:司会、登壇者、受付、誘導係など、当日の役割分担を明確にする

- タイムテーブルの共有:当日の詳細な流れを時系列で整理し、全メンバーで共有する

- Q&Aの想定問答集作成:学生から出そうな質問を予測し、回答を準備しておくことで、当日の対応がスムーズになる

【前日】持ち物チェックとリハーサル

- 備品リストの最終確認:PC、プロジェクター、スクリーン、各種ケーブル、配布資料、筆記用具など、持ち物リストに基づき最終チェックを行う

- リハーサル:実際の会場もしくは同様の環境で、時間を計りながら一連の流れを通しでリハーサルする

【当日】学生との対話とアンケート回収

- 丁寧なコミュニケーション:学生一人ひとりと目を合わせ、丁寧なコミュニケーションを心がける

- アンケートの確実な回収:今後の採用活動やセミナー改善に繋げるため、アンケートの回収を徹底する

【事後】迅速なフォローと効果測定

- お礼メールの送付:参加してくれた学生に対し、24時間以内に個別のお礼メールを送付するのが理想

- 効果測定と振り返り:アンケート結果を分析し、目標達成度を評価。次のセミナーに向けた改善点を洗い出し、チームで共有する

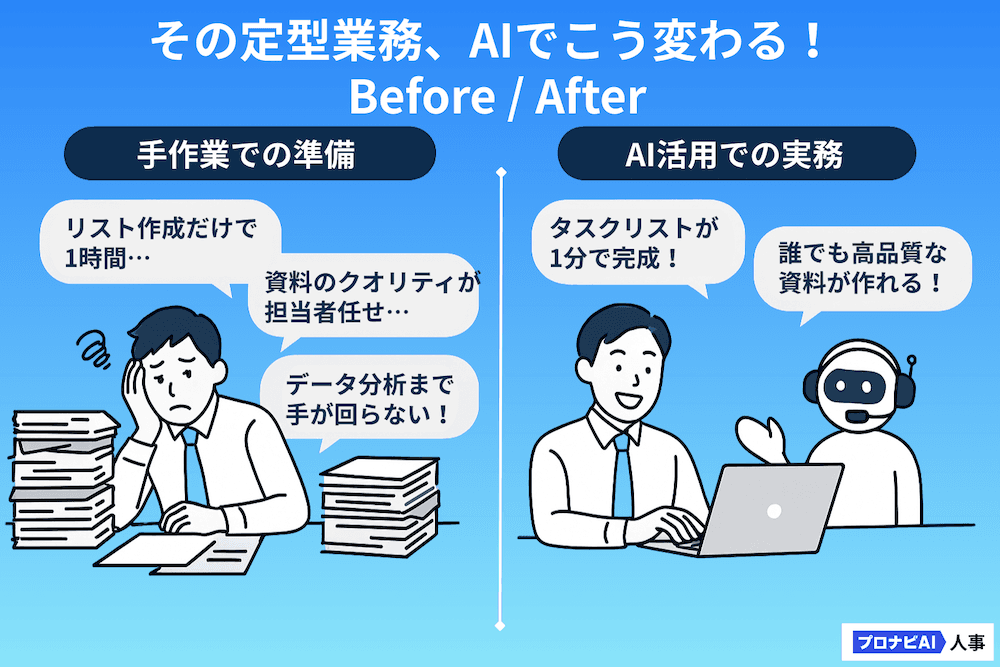

学内セミナー準備の工数が膨らむ根本原因とは

上記の7つの工程を見て、「確かにやっているけれど、これが本当に大変なんだ…」と感じた方も多いのではないでしょうか。実は、これらの準備プロセスには、知らず知らずのうちに時間を奪っていく「課題」が潜んでいます。

1. リスト作成やメール文面に時間を取られすぎている

タスクの洗い出しや持ち物リストの作成、関係者への連絡メール、学生へのお礼メールなど、一つひとつの作業は小さくても、積み重なると膨大な時間になります。特に、毎回ゼロから対応していると、限られたリソースが定型業務に吸い取られ、本来注力すべき業務に手が回らなくなりがちです。

2. 資料作成が属人化し、クオリティが安定しない

プレゼン資料やトークスクリプトの作成が、特定の担当者のスキルや経験に依存していませんか?担当者が変わるとクオリティが落ちてしまったり、多忙な担当者が十分に時間をかけられず、学生に魅力が伝わりきらない資料になってしまったりするケースは少なくありません。

3. 参加者情報の管理や分析まで手が回らない

セミナー当日は学生対応で手一杯。事後もアンケート結果をExcelに転記するだけで、深い分析や次へのアクションに繋げられていない、という声もよく聞かれます。データという貴重な資産を、有効活用できていない状態です。

【本題】準備時間を半分に!今日から使える「AI活用ハック」3選

定型業務の課題を解決する強力な武器が「AI」です。ここでは、文章やアイデアの生成を得意とするChatGPTのような生成AIを活用し、学内セミナーの準備を大幅に効率化する3つのハックをご紹介します。

1. AIで“抜け漏れゼロ”のタスクリストを1分で作成する

セミナー準備で最も重要なのは、タスクの洗い出しです。AIに「学内セミナーの準備に必要なタスクを洗い出して」と指示するだけで、網羅的で時系列に整理されたタスクリストを瞬時に生成できます。担当者の経験値に依存しない、抜け漏れのない準備プロセスを構築できます。

2. AIで“学生に響く”プレゼン構成案とトークスクリプトを作る

「自社の魅力を、〇〇大学の学生に伝えるプレゼンの構成案を考えて」といった指示を出すことで、ターゲットに最適化された構成案をAIが提案してくれます。「自社の強み」と「ターゲット学生の興味・関心」をインプット情報として与えるのがコツです。資料作成の属人化を防ぎ、常に質の高いコンテンツを提供できます。

3. AIで“心のこもった”お礼メール文面をパーソナライズする

セミナー後のお礼メールは、学生との関係を深める重要なタッチポイントです。AIを活用すれば、テンプレートをベースにしつつも、学生一人ひとりの属性(学部など)やセミナー中の対話内容に合わせてパーソナライズされた、心のこもったメール文面を効率的に作成できます。迅速なフォローが、候補者の体験価値(採用CX)を向上させます。

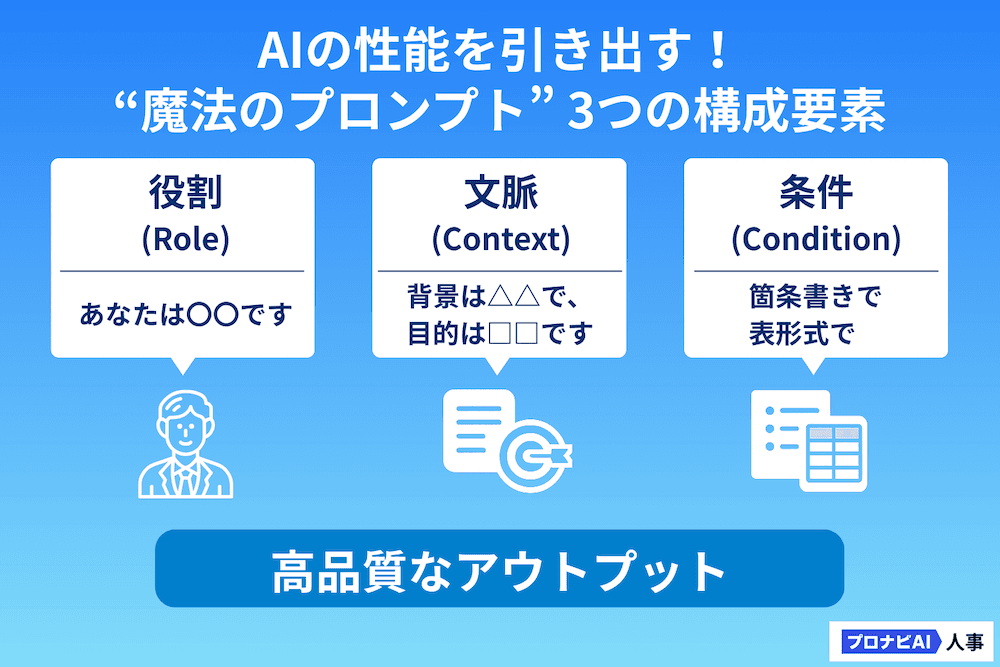

【超具体策】コピペでOK!ChatGPTですぐに使える“魔法のプロンプト”

「AI活用と言われても、何から始めればいいかわからない」という方のために、今すぐChatGPTにコピー&ペーストして使える「プロンプト(AIへの指示文)」をご用意しました。[ ] の部分を、自社の情報に書き換えるだけで、驚くほど質の高いアウトプットが得られます。

【プロンプト活用のヒント】AIからより良いアウトプットを得るためには、①役割を与える、②背景や文脈を伝える、③具体的な条件を指定する、という3点を意識して指示を出すことが重要です。

1. 学内セミナー用「やることリスト」生成プロンプト

# 命令書

あなたは、BtoB SaaS企業で数々の学内セミナーを成功させてきたベテラン人事担当者です。

以下の条件に基づいて、学内セミナー開催に向けた「やることリスト」を、開催日から逆算した時系列で、抜け漏れなく具体的に作成してください。

# 条件

* セミナー名: [株式会社プロナビAI テックカンファレンス for 学生]

* 開催日: [1ヶ月後]

* 開催場所: [〇〇大学 〇〇キャンパス]

* ターゲット学生: [情報理工学部の3年生]

* 目的: [技術志向の強い学生に自社の開発文化の魅力を伝え、インターンシップへ10名以上エントリーしてもらう]

* アウトプット形式:

* 「【〇週間前】」といった大きな時間軸で見出しを立てる

* 各タスクには担当部署の推奨(例:人事、広報、開発部)を付記する【ポイント】このプロンプトを編集部で試したところ、これまで担当者が30分かけて作成していたリストが、約1分で生成できました。

2. 自社の魅力を伝える「プレゼン構成案」作成プロンプト

# 命令書

あなたは、優秀な学生の心を掴むのが得意な採用ブランディングのプロです。

以下の情報を元に、ターゲット学生に「この会社で働いてみたい!」と思わせるような、魅力的な会社説明プレゼンテーションの構成案(全15分)を作成してください。

# 情報

* 自社: [株式会社プロナビAI]

* 事業内容: [人事領域に特化したAI SaaSの開発・提供]

* 自社の強み:

* [最新のAI技術(LLM)を自社サービスに活用している]

* [若手でも裁量権が大きく、新規事業開発に挑戦できる文化]

* [フルフレックス・フルリモートで自由な働き方が可能]

* ターゲット学生: [〇〇大学の情報理工学部の3年生。技術で社会課題を解決することに関心が高い]

* プレゼンのゴール: [技術的好奇心を刺激し、自社の開発文化への共感を促す]

# 構成案の条件

* 導入、本論、結論の3部構成とする

* 各パートの時間配分を明記する

* 学生が飽きないように、専門用語と平易な言葉のバランスを取る

* 「なぜ人事領域なのか」「どんな社会課題を解決できるのか」という視点を盛り込む3. 参加学生向け「お礼メール」作成プロンプト

# 命令書

あなたは、学生一人ひとりに寄り添う丁寧なコミュニケーションを最も得意とする人事担当者です。

以下の情報に基づき、学内セミナーに参加してくれた学生へ送るお礼メールの文面を作成してください。

# 情報

* 学生の氏名: [〇〇 〇〇]様

* 学生の所属: [〇〇大学 情報理工学部]

* セミナー名: [株式会社プロナビAI テックカンファレンス for 学生]

* セミナーで話した内容:

* [弊社のAIエンジニア、△△が登壇]

* [セミナーの質疑応答で、〇〇様から「貴社のAI倫理ガイドラインについて」という鋭い質問をいただいた]

* 次のアクションへの誘導: [技術職向けインターンシップへのエントリーを促す]

# 文面の条件

* 件名は「【株式会社プロナビAI】先日の学内セミナーご参加の御礼」とする

* 事務的な文面ではなく、感謝の気持ちと、学生個人への関心が伝わるような、温かみのあるトーンで記述する

* 質疑応答での具体的なやり取りに触れ、「〇〇様の探究心に感銘を受けました」といったパーソナライズされた一文を必ず含める学内セミナーの成功は、準備の“質”で決まる

AIを導入する本質的な目的は、単なる「時短」だけではありません。それは、創出した時間とAIの分析能力を活用し、採用活動全体の「質」を高めることにあります。

創出した時間で“アナログな価値”を高める

タスクリストや資料作成などの定型業務をAIに任せることで、より付加価値の高い業務に集中できます。例えば、OB/OG訪問の調整やキャリアセンターとの関係構築、セミナー当日の学生対応といった人にしかできない価値提供に時間を割けるようになります。こうしたアナログな接点こそが、学生の心を動かし、採用成功へと繋がっていきます。

AI分析でデータドリブンな改善サイクルを回す

アンケートの回答や学生の属性データをAIで分析すれば、「どの大学の学生が自社に高い関心を示したか」「どのプレゼン内容が最も響いたか」といったインサイトを、客観的なデータに基づいて得られます。この分析結果を次回のセミナー企画に活かすことで、勘や経験だけに頼らない、データドリブンな改善サイクルを回すことが可能になります。

まとめ

本記事では、学内セミナー準備の全手順から、AIを活用して業務を効率化し、成果を最大化するための具体的な方法までを解説しました。リスト作成やメール対応などの定型業務は、AIを活用することで自動化・効率化が可能です。まずは、この記事で紹介したプロンプトをコピペして使ってみることから始めてみて下さい。小さな取り組みが、限られたリソースを戦略的な業務に集中させるきっかけとなり、採用活動全体の質が高まっていくでしょう。