【この記事でわかること】

- Excelで始められる採用データ分析の具体的な3ステップ

- ChatGPTを使ってデータ分析を効率化する具体的な方法(プロンプト例付き)

【ステップ1】自社の「採用課題」を2つのタイプに整理しよう

いきなり数値を分析し始める前に、まずは自社の採用活動における課題がどこにあるのか、その全体像を掴むことが重要です。多くの場合、採用の課題は以下の2つのタイプに大別できます。

1. 母集団形成の課題

そもそも応募が集まらない、ターゲット層からの応募が少ない、採用媒体の費用対効果が合わない、といった「量」に関する課題です。

2. 選考プロセスの課題

応募は来るものの、書類選考や面接での通過率が低い、優秀な候補者が選考途中で辞退してしまう、内定を出しても承諾に至らない、といった「質」や「魅力付け」に関する課題です。

現在最も頭を悩ませているのはどちらのタイプでしょうか。まずはこの大きな方向性を定めることで、次に紹介するどの指標を重点的に見るべきかが明確になります。

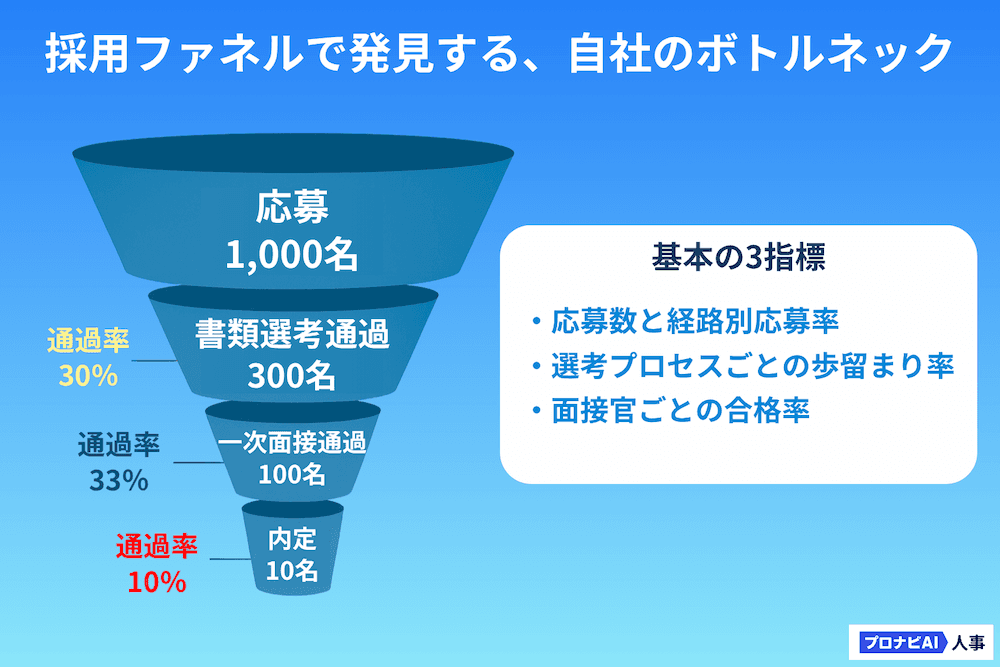

【ステップ2】ExcelでOK!採用ファネルで見るべき「基本の3指標」

課題のタイプを整理できたら、次はいよいよ具体的なデータの分析です。ここでは、複雑な指標を一度に追いかけるのではなく、まず押さえるべき「基本の3指標」に絞って解説します。これらはすべてExcelで簡単に集計・可視化が可能です。

1. 応募数と経路別応募率

【何を見る?】どの採用媒体やチャネルから、どれだけの応募があったかを確認します。これにより、どの経路が最も効果的で、どこに予算やリソースを投下すべきかという意思決定の根拠が得られます。

【どう分析する?】Excelに「応募日」「応募者名」「応募経路(媒体名など)」のリストを作成し、ピボットテーブル機能を使えば、媒体ごとの応募数を一瞬で集計できます。これを円グラフや棒グラフにすることで、視覚的に「当たり媒体」とそうでない媒体を把握できます。

2. 選考プロセスごとの「歩留まり率」

【何を見る?】「書類選考通過率」「1次面接通過率」「最終面接通過率」など、選考の各段階で、候補者がどれくらいの割合で次のステップに進んでいるかを確認します。歩留まりが極端に低い箇所が、採用活動の「ボトルネック」です。

【どう分析する?】例えば、「スカウト返信率が低い」のであればアプローチ方法に、「1次面接後の辞退が多い」のであれば面接内容や動機付けに課題がある可能性が浮かび上がります。各選考フェーズの応募者数と通過者数をExcelで管理し、「通過者数 ÷ 応募者数」で算出しましょう。

3. 面接官ごとの「合格率」

【何を見る?】少し踏み込んだ分析ですが、これは選考の質を担保する上で非常に重要です。「Aさんが担当すると合格率が高いが、Bさんが担当すると低い」といった、面接官による評価のバラつきを明らかにします。

【どう分析する?】このバラつきは、評価基準が曖昧であったり、面接官によって候補者を見る視点が異なったりすることが原因で起こります。Excelで面接官ごとの「担当者数」と「合格者数」を記録し、合格率を算出・比較することで、評価基準のズレを発見するきっかけになります。

【ステップ3】分析結果から「次の一手」を考える改善アクション例

データ分析は、それ自体が目的ではありません。分析によって明らかになった課題に対し、具体的な改善アクションを講じてこそ意味があります。ここでは、ステップ2で見つかった課題に対するアクション例を3つご紹介します。

1. スカウト返信率が低い場合

スカウトの返信率が低い場合は、まず件名と文面の見直しが効果的です。候補者の心に響く件名、自社の魅力を的確に伝える文面はどのようなものかを仮説立てし、複数のパターンを用意してA/Bテストを行いましょう。実際の反応データを比較検証することで、より高い返信率につながる最適な組み合わせを見つけることができます。

2. 1次面接後の辞退が多い場合

1次面接後の辞退が目立つ場合は、面接が「評価の場」だけでなく「魅力付けの場」になっているかを改めて確認する必要があります。面接官の対応や質問内容を再点検し、候補者の志望度を高められるよう工夫しましょう。例えば、社員インタビュー記事やプロジェクト事例など、自社の魅力を伝える資料を面接前に共有することも有効です。

3. 面接官の評価がバラつく場合

面接官の評価がばらつく場合は、評価基準を具体化し、面接官全員で目線を揃えることが重要です。「コミュニケーション能力」といった曖昧な項目ではなく、「当社の価値観である〇〇を具体的なエピソードを交えて語れるか」といった形で評価項目を明確化し、すり合わせ会を実施しましょう。これにより、面接結果のばらつきを減らし、公平かつ一貫性のある評価が可能になります。

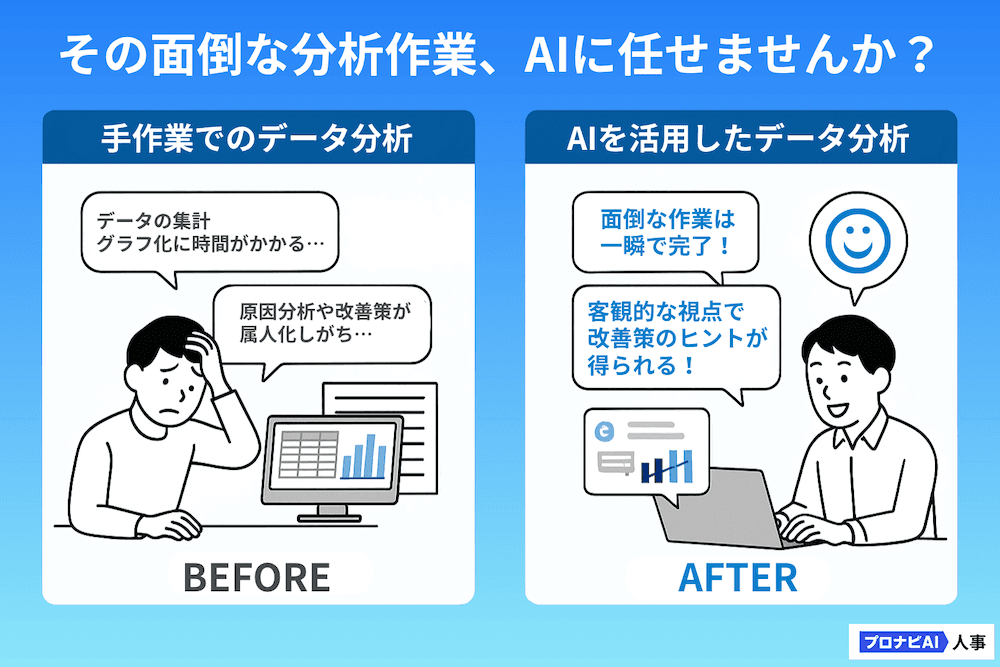

データの集計やグラフの作成、そして「なぜこの数値が低いのか?」という原因の深掘りや改善策のブレインストーミングは、意外と時間がかかり、担当者のスキルにも依存しがちです。

その「面倒」で「属人化しがちな」作業こそ、AIが最も得意とする分野です。

採用データ分析は「AI」でもっと楽に、もっと深くなる

近年、急速に進化しているChatGPTなどを始めとする生成AIを活用することで、採用データ分析はもっと効率的に、そしてもっと深い示唆を得られるものへと変わります。採用データ分析でAIが主にできることを3つご紹介します。

1. 一瞬でデータ整理&グラフ化

ChatGPTのデータ分析機能(旧Advanced Data Analytics)を使えば、Excelファイルをアップロードするだけで、「媒体別の応募数をグラフにして」「選考フェーズごとの歩留まりを計算して」といった指示で、面倒な集計・可視化作業を自動化できます。

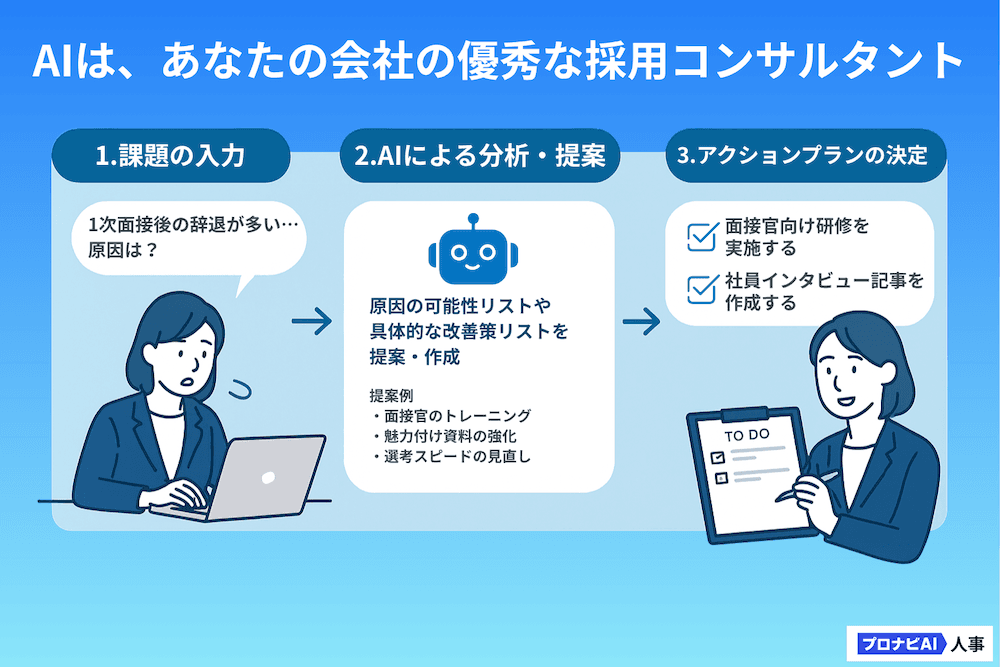

2. 客観的な改善策の壁打ち相手になる

「1次面接の歩留まりが30%と低いんだけど、考えられる原因と対策を10個リストアップして」のようにAIに問いかければ、自分一人では思いつかなかったような多角的な視点から、改善策のアイデアを得ることができます。

3. スカウト文面や求人票の最適化

「ペルソナは〇〇な経験を持つ30代のソフトウェアエンジニアです。このペルソナに響くスカウトメールの件名を5パターン提案して」といった依頼で、ターゲットに最適化された魅力的な文章を何パターンも瞬時に生成できます。A/Bテストの効率も格段に向上するでしょう。

【プロンプト付】ChatGPTを使った採用データ分析

「AIが便利そうなのは分かったけれど、具体的にどう活用すれば良いのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。そこで、実務ですぐに活用できるプロンプト(AIへの指示文)の例をご紹介します。

1. 歩留まり率が悪い原因をAIと壁打ちするプロンプト

あなたは、経験豊富な採用コンサルタントです。 以下の状況について、考えられる原因と具体的な改善策を、それぞれ5つずつ提案してください。 状況 職種:Webマーケティング担当 採用チャネル:転職エージェント経由 課題:1次面接から2次面接への歩留まり率が25%と、目標の50%を大きく下回っている。 1次面接官:現場マネージャー 候補者からの辞退理由:「企業の魅力が伝わらなかった」「他の選考を優先したい」といった声が散見される。 出力形式 考えられる原因 1. 2. 3. 4. 5. 具体的な改善策 1. 2. 3. 4. 5.

このプロンプトを使うことで、面接官のスキル、動機付けコンテンツの不足、選考スピードなど、多角的な視点から課題を分析し、具体的なアクションプランを立てるヒントが得られます。

2. 面接官の評価コメントを分析して「評価のクセ」を見抜くプロンプト

あなたは、人事評価の専門家です。 以下の面接官Aと面接官Bの評価コメント(不合格者に対するもの)を分析し、それぞれの評価の傾向や「クセ」を客観的に指摘してください。 面接官Aのコメント 「やや自責の念が弱いように感じた」 「論理的思考力は高いが、チームへの共感性が懸念される」 「当社のカルチャーにフィットするか、やや疑問が残る」 面接官Bのコメント 「過去のプロジェクトでの具体的な数値実績について、深掘りしても明確な回答が得られなかった」 「〇〇という質問に対し、結論ファーストで話すことができていなかった」 「Web広告の運用経験が、募集要件の3年に対して1年半と短い」 指示 それぞれの面接官が、どのような観点を重視して評価しているか、その特徴を簡潔にまとめてください。

この分析により、面接官Aはカルチャーフィットや人柄といった定性的な側面を、面接官Bはスキルや実績といった定量的な側面を重視する傾向がある、といった「評価のクセ」が可視化され、評価基準のすり合わせに役立ちます。

採用データ分析でよくある質問(FAQ)

Q1. どのくらいの頻度で分析すればいいですか?

A1. 理想は週次、最低でも月次での定点観測をおすすめします。特に応募数や歩留まり率は、週次でトラッキングすることで、施策の効果測定や異変の早期発見がしやすくなります。

Q2. 弊社には分析ツールがありませんが、大丈夫ですか?

A2. はい、問題ありません。本記事でご紹介した通り、まずはExcelでのデータ集計から始めることで、十分に有益な示唆を得られます。ツール導入は、分析が習慣化し、より高度な分析が必要になったタイミングで検討すれば十分です。

Q3. AIに会社のデータを入力しても安全ですか?

A3. 非常に重要な質問です。ChatGPTなどの一般的な生成AIサービスでは、入力したデータがAIの学習に使われる設定になっている場合があります。会社の機密情報や候補者の個人情報を入力する際は、必ず自社の情報セキュリティポリシーを確認し、データが学習に使われない設定(オプトアウト申請)を行うか、セキュリティが担保された法人向けAIサービスを利用してください。

まとめ

採用データ分析は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。まずはExcelで「応募経路」「歩留まり率」「面接官ごとの合格率」といった基本指標を確認し、分析結果を具体的な改善アクションにつなげることが大切です。面倒な集計や壁打ちはAIに任せ、人事担当者は人事のプロとして「何をすべきか」に集中していきましょう。この記事で紹介したプロンプトをコピペすることから、AI活用を始めてみてはいかがでしょうか。