【この記事でわかること】

- 人を増やさずに「チームの生産性」を上げるAI活用の考え方

- 明日からコピペで使える、具体的な採用業務AIハック3選

採用チームにありがちな課題とは

日々の採用業務に追われる中で、ふと「このままでいいのだろうか」という不安がよぎる瞬間は、多くの人事担当者が経験するものです。ここでは、採用チームが直面しやすい主な課題を整理します。

採用目標は高いのに、人手が追いつかない

事業成長に伴い採用目標は増加する一方、人事部門のリソースは限られたまま。常に人手不足感があり、一人ひとりの業務負荷が増大している状態です。

スカウトや日程調整に追われ、戦略に手が回らない

候補者とのコミュニケーション、面接の日程調整、社内連携といったオペレーショナルな業務に時間を取られ、本来注力すべき採用戦略の立案や候補者体験の向上といった、より付加価値の高い業務に手が回っていない状況です。

業務が属人化し、特定の人に負荷が集中

「この業務はAさんしか分からない」といった状況が常態化し、特定のメンバーに業務と責任が集中。その人が不在の際に業務が滞るリスクを抱え、チームとしてのパフォーマンスが安定しません。

これらの課題は、採用チームの「体制」そのものを見直すサインかもしれません。しかし、すぐに人員を増やすのが難しい場合でも、解決策はあります。本記事では、理想のチーム体制を理解した上で、AIを活用して現実的に生産性を向上させる方法を具体的に解説します。

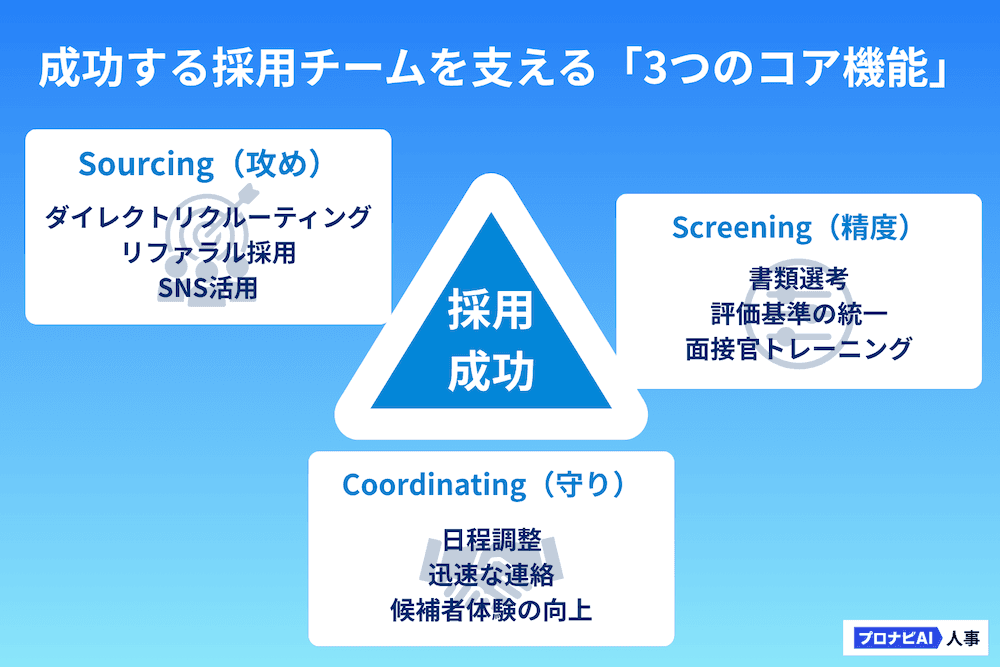

成功する採用チームに共通する3つの機能と役割

効果的な採用活動を行うチームには、企業の規模や業種に関わらず、共通して存在する3つの基本的な機能があります。自社のチームがこれらの機能を果たせているか、確認してみましょう。

1. Sourcing(母集団形成):候補者を見つけ出す「攻め」の役割

Sourcing(ソーシング)は、自社が求める人材を発掘し、アプローチする機能です。求人媒体への出稿だけでなく、ダイレクトリクルーティング(スカウト)、リファラル採用、SNS活用など、能動的に候補者を探し出す「攻めの採用」を担います。

2. Screening(選考):候補者を見極める「精度」の役割

Screening(スクリーニング)は、応募者の書類や経歴を基に、自社の要件と合致するかを見極める機能です。面接官のトレーニングや評価基準の統一、選考プロセスの設計など、採用の「精度」を高める役割を担います。

3. Coordinating(調整・進行):候補者体験を高める「守り」の役割

Coordinating(コーディネーティング)は、候補者とのコミュニケーション、面接日程の調整、オファー面談のセッティングなど、選考プロセス全体を円滑に進める機能です。迅速かつ丁寧な対応は候補者体験(Candidate Experience)を向上させ、入社意欲を高める「守りの要」と言えます。

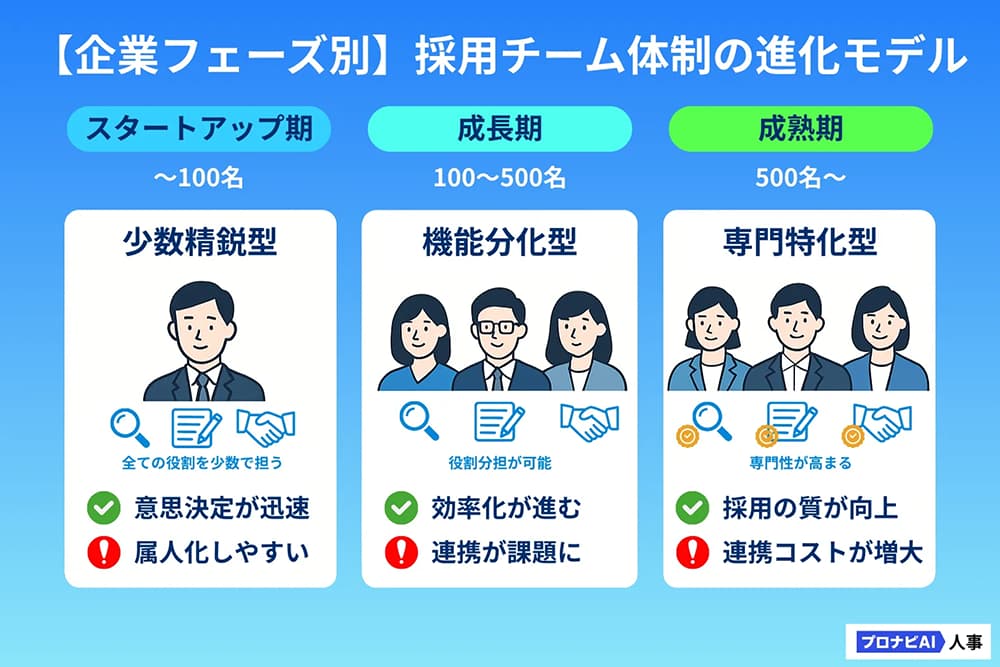

【企業フェーズ別】採用チーム体制の3つのモデルケース

採用チームの理想的な形は、企業の成長フェーズによって変化します。ここでは代表的な3つのモデルを紹介します。

1. 少数精鋭型(~100名規模):採用担当が全工程を兼任

スタートアップや中小企業でよく見られる体制です。1〜2名の採用担当者が、前述のSourcing・Screening・Coordinatingの全機能を担います。意思決定が早く、一貫した候補者対応ができる一方、業務が属人化しやすいという課題があります。

2. 機能分化型(100~500名規模):役割分担が始まる

企業規模が拡大し、採用数が増加するフェーズです。例えば、「スカウト担当」「面接調整担当」のように、役割を分担し始めます。効率化が進む反面、各機能間の連携が新たな課題となる可能性があります。

3. 専門特化型(500名~規模):SME(採用の専門家)が登場

大企業や採用活動が活発な成長企業に見られる体制です。Sourcingを専門に行う「ソーサー」、候補者体験の向上をミッションとする「リクルーター」、採用データ分析を担う「アナリスト」など、各領域の専門家(SME: Subject Matter Expert)を配置します。専門性が高まることで採用の質が向上しますが、部門間の連携コストが増大する傾向にあります。

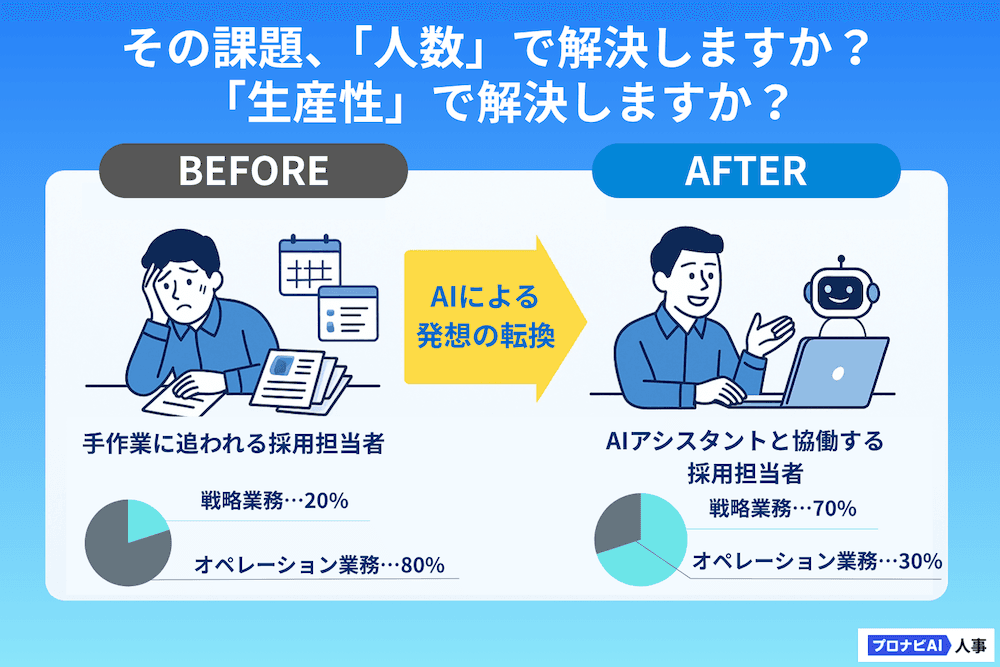

人員増員の課題はAIで解決

可能自社が目指すべき体制のイメージは掴めたものの、「現実的にはすぐに人を増やせない」というのが多くの企業の実情でしょう。しかし、ここで発想を転換することが重要です。

体制強化のよくある罠:人を増やしても、業務のやり方が旧いままだと意味がない

仮に人員を増強できたとしても、業務プロセスそのものが非効率なままでは、根本的な解決にはなりません。増えた人員が同じように手作業に追われ、結果としてコミュニケーションコストが増大するだけに終わる可能性すらあります。

発想の転換:チームの「人数」ではなく「生産性」を上げる

重要なのは、チームの「頭数」を増やすことだけではありません。今のチームメンバー一人ひとりの「生産性」をいかにして最大化するか、という視点です。ここに、AI活用の大きな可能性があります。

AIは「もう一人の優秀なアシスタント」になる

ChatGPTのような生成AIは、決して専門家だけが使う特別なツールではありません。むしろ、日々の定型業務や情報整理を驚くほど効率化してくれる「賢い文房具」のような存在です。AIをチームに加えることで、人はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。

明日から試せる!採用業務を効率化するAI活用ハック3選

AIで何ができるのか、具体的なイメージを持っていただくために、今すぐ試せるChatGPTの活用例をプロンプト(指示文)付きで3つご紹介します。

【スカウト文作成】返信率が上がるパーソナライズ文を30秒で生成

候補者の心に響くスカウト文の作成は、時間のかかる作業です。AIを使えば、候補者の経歴に合わせてパーソナライズされた質の高い文章を瞬時に作成できます。

【プロンプト例】

※コピペして使用できます

# 命令書 あなたは、成長中のIT企業「株式会社プロナビ」の優秀なリクルーターです。以下の情報を基に、候補者の心に響く、丁寧で魅力的なスカウトメールの文面を300字程度で作成してください。 # 候補者の情報 - 職務経歴:Webサービス企業で5年間、プロダクトマネージャーとして従事。ユーザー調査から要件定義、開発ディレクションまで一貫して担当。特に、データ分析に基づいたUX改善を得意とする。 - 自己PR:ユーザーの課題解決に情熱を持ち、チームを巻き込みながらプロダクトを成功に導くことにやりがいを感じる。 # 募集ポジションの情報 - 職種:シニアプロダクトマネージャー - 求める人物像:データドリブンな意思決定ができ、主体的にプロダクトの成長を牽引できる方。 - 魅力:裁量権が大きく、新規事業の立ち上げから関わることができる。フレックスタイム制で働きやすい環境。 # 制約条件 - 候補者のどの経験に魅力を感じたのかを具体的に言及する。 - 「ぜひ一度カジュアルにお話させていただけませんか?」という形で締めくくる。 - 堅苦しくなりすぎず、候補者に寄り添うトーンを維持する。

【書類選考】膨大な職務経歴書から、見るべきポイントをAIが要約

多数の応募があった際、すべての職務経歴書にじっくり目を通すのは大変な労力です。AIに要件を伝え、合致するポイントを抽出・要約させることで、スクリーニングの速度と精度を飛躍的に高められます。

【プロンプト例】

※コピペして使用できます

# 命令書 あなたは、採用担当者のアシスタントです。以下の「募集要項」と「候補者の職務経歴書」を読み込み、募集要項の各項目に対して、候補者の経験が合致するかどうかを評価し、その結果を箇条書きで簡潔に要約してください。 # 募集要項 - 必須スキル1:法人営業経験3年以上 - 必須スキル2:SaaSプロダクトの営業経験 - 歓迎スキル1:新規顧客開拓の経験 - 歓迎スキル2:チームマネジメント経験 # 候補者の職務経歴書 [ここに候補者の職務経歴書のテキストを貼り付ける] # 出力形式 - **【評価サマリー】**: - **法人営業経験**: (合致/一部合致/不合致) 具体的な経験内容を1文で要約 - **SaaSプロダクトの営業経験**: (合致/一部合致/不合致) 具体的な経験内容を1文で要約 - **新規顧客開拓の経験**: (合致/一部合致/不合致) 具体的な経験内容を1文で要約 - **チームマネジメント経験**: (合致/一部合致/不合致) 具体的な経験内容を1文で要約

【注意】個人情報保護の観点から、候補者の氏名や連絡先などの個人を特定できる情報は、AIに入力する前に必ず削除・匿名化してください。

【面接評価】評価のバラつきを抑える「構造化面接」の質問をAIが作成

面接官によって質問内容や評価基準が異なると、選考の公平性が損なわれます。AIを活用すれば、評価したい能力(コンピテンシー)に基づいた「構造化面接」の質問リストを簡単に作成でき、評価のブレを抑制できます。

【プロンプト例】

※コピペして使用できます

# 命令書 あなたは、人事コンサルタントです。当社の採用ポジションである「マーケティングマネージャー」の面接で使用する、「構造化面接」のための質問を5つ作成してください。 # 評価したい能力(コンピテンシー) 1. **課題解決能力**:困難な状況において、どのように課題を特定し、解決策を導き出したか。 2. **リーダーシップ**:チームメンバーをどのように巻き込み、目標達成に導いたか。 3. **データ分析能力**:過去の経験で、データをどのように活用して意思決定を行ったか。 # 制約条件 - 各質問は、候補者の過去の行動・実績について具体的に深掘りする形式(行動面接のSTARメソッドを意識)にしてください。 - 質問の意図(どの能力を評価するための質問か)を明記してください。

採用チームにAIを導入する際のよくある質問(Q&A)

AI導入を検討する際に、多くの方が抱く疑問にお答えします。

Q1. AIって、何から始めればいいの? ChatGPTの無料版で十分?

A1. まずはChatGPTの無料版で、この記事で紹介したプロンプトを試すことから始めるのがおすすめです。個人で試す分には、無料版でも十分にその効果を体感できます。チーム全体で本格的に活用する場合は、処理速度が速く、セキュリティ機能も強化された有料版(ChatGPT PlusやTeamプランなど)の導入を検討すると良いでしょう。

Q2. 個人情報の扱いは大丈夫? セキュリティ面が心配…

A2. 非常に重要な点です。ChatGPTなどの一般的な生成AIサービスでは、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があります。そのため、候補者の氏名、住所、電話番号といった個人情報や、企業の機密情報を直接入力することは絶対に避けるべきです。API連携や、入力データを学習に利用しない設定が可能な法人向けプランを利用することで、セキュリティリスクを大幅に低減できます。

Q3. チームメンバーがAIに抵抗感があるかも。どう巻き込めばいい?

A3. 新しいツールの導入には、心理的な抵抗がつきものです。トップダウンで強制するのではなく、まずは「AIで業務が楽になる」という成功体験を共有することが効果的です。例えば、この記事のような活用例をチーム内で共有し、特定の業務(例:スカウト文作成)で試験的に導入してみましょう。「手作業で1時間かかっていたものが10分で終わった」といった小さな成功体験が、チーム全体のAIに対する見方を変えるきっかけになります。

まとめ

本記事では、採用チームの理想的な体制と、AIを活用した現実的な生産性向上の方法を解説しました。重要なのは、理想の体制を追い求めるだけでなく、今のチームの生産性を高めることです。AIは特別なものではなく、日々の業務を助けてくれる心強いパートナーとして活用できます。完璧な体制を待つよりも、まずはこの記事で紹介したプロンプトをコピペすることからAI活用を始めてみてはいかがでしょうか。ぜひAIの可能性を実感してみて下さい。