【この記事でわかること】

- ChatGPTを使い、採用ターゲット設定を5分で完了させる具体的な手順とプロンプト例

- AIが生成したターゲット像を、採用チームの「共通言語」として活用する方法

採用の成否は「ターゲット設定」で9割決まる

「そもそも、この面倒なターゲット設定にどれほどの意味があるのだろうか」と疑問に思う方もいるでしょう。しかし、採用活動がうまくいかない原因のほとんどは、この最初のステップに集約されていると言っても過言ではありません。

「ターゲット像」をチームで共有できていますか?

まずは、貴社の現状を客観的に把握してみましょう。以下の項目にいくつ当てはまりますか?

- 「求める人物像は?」と聞かれ、「コミュニケーション能力が高くて、主体性のある人」といった曖昧な言葉で説明している

- 現場の部門長と人事部とで、求める人物像のイメージが微妙に異なっている

- 面接官によって、候補者の評価が大きく割れることが頻繁にある

- 作成した求人票が、他の企業と似たり寄ったりになっていると感じる

- スカウトメールを送る候補者の選定基準が、担当者によって違う

もし一つでも当てはまるなら、採用ターゲットの解像度が不足している可能性があります。

ターゲット設定不足が招く、採用の非効率とミスマッチ

採用ターゲットが曖昧なままだと、採用活動のあらゆる場面で非効率やミスマッチが発生します。

求人票・スカウト文面

誰にでも当てはまるような魅力の薄い内容になり、本当に来てほしい候補者の心に響きません。結果として、スカウト返信率の低迷や応募数の減少につながります。

書類選考・面接

明確な評価基準がないため、選考は面接官の「勘」と「経験」に依存します。これにより、評価のブレが生じ、本来採用すべき優秀な人材を見逃すリスクが高まります。

入社後

採用のミスマッチは、早期離職の最大の原因の一つです。カルチャーや求めるスキルセットの認識がずれていた場合、入社後の活躍が期待できず、育成コストも増大します。

ターゲット設定が明確だと、採用活動はここまで変わる

逆に、採用ターゲットが具体的に言語化され、チーム全員で共有されていると、採用活動は劇的に好転します。

魅力的な情報発信

ターゲットに「刺さる」求人コピーやスカウト文面を作成でき、応募の質と量が向上します。

選考の効率化と高度化

評価基準が統一され、面接官は自信を持って候補者のスキルやポテンシャルを見極められるようになります。

入社後の定着と活躍

期待値のズレが少ないため、新入社員はスムーズに組織に馴染み、早期からパフォーマンスを発揮しやすくなります。

採用ターゲット設定は、採用活動全体の質と効率を左右する、最も重要な投資なのです。

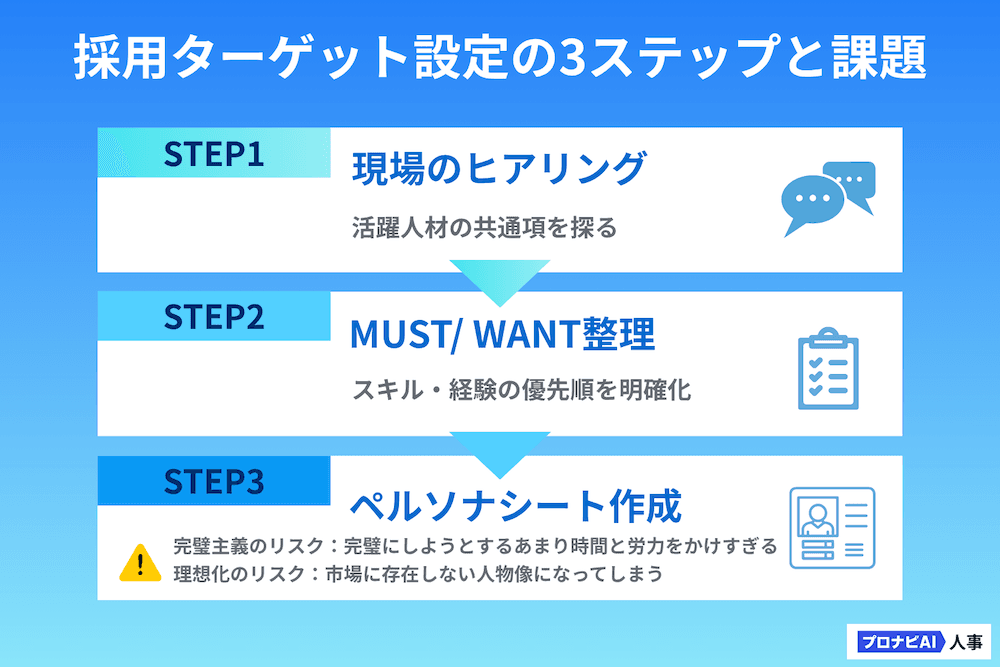

採用ターゲット設定の3ステップ

AI活用に進む前に、まずは従来の採用ターゲット設定の基本ステップを確認しておきましょう。この基本を押さえることで、AIの力をより効果的に活用できます。

Step1. 現場へのヒアリングで「活躍人材」の共通項を探る

最初のステップは、現場へのヒアリングです。特に、現在その部署で高いパフォーマンスを発揮している「活躍人材」に焦点を当て、その人物が持つスキル、経験、行動特性、価値観などを具体的に洗い出します。

【ヒアリング相手】

配属先のマネージャー、活躍している社員本人、同僚など

【質問例】

- 「どのような業務で特に成果を出していますか?」

- 「困難な状況に直面した時、どのように乗り越えましたか?」

- 「どのような価値観を大切にしていますか?」

Step2:「MUST/WANT」でスキル・経験を整理する

ヒアリングで得られた情報を、「MUST(必須要件)」と「WANT(歓迎要件)」に分類・整理します。

【MUST(必須要件)】

これがなければ業務遂行が困難な、最低限必要なスキルや経験。(例:特定のプログラミング言語での実務経験3年以上、法人営業経験)

【WANT(歓迎要件)】

必須ではないが、持っているとより活躍が期待できるスキルや経験。(例:マネジメント経験、特定の業界知識)

この整理により、候補者を評価する際の優先順位が明確になります。

Step3:採用ペルソナシートに落とし込む(※注意点あり)

最後に、整理した情報を「採用ペルソナシート」というフォーマットに落とし込みます。氏名、年齢、経歴、スキル、価値観、さらには趣味や情報収集の方法まで、一人の架空の人物として詳細に描き出します。

多くの企業が陥る「完璧なペルソナ」作りのリスク

ペルソナ作成は有効な手法ですが、注意点もあります。それは、完璧なペルソナを作ろうとするあまり、膨大な時間を費やしてしまうことです。また、理想を詰め込みすぎた結果、市場に存在しない「スーパーマン」のような人物像が出来上がってしまい、かえって採用の足かせになるケースも少なくありません。この「手間」と「理想化」の罠こそ、AIが解決できるポイントなのです。

ChatGPTで採用ターゲット設定を“5分”で終わらせる超具体的なAIハック

ここからが本題です。従来の手法でありがちな「手間」と「リスク」を回避し、採用ターゲット設定を大幅に効率化するAI活用法をご紹介します。

AI初心者でも簡単!ChatGPTで業務整理を効率化

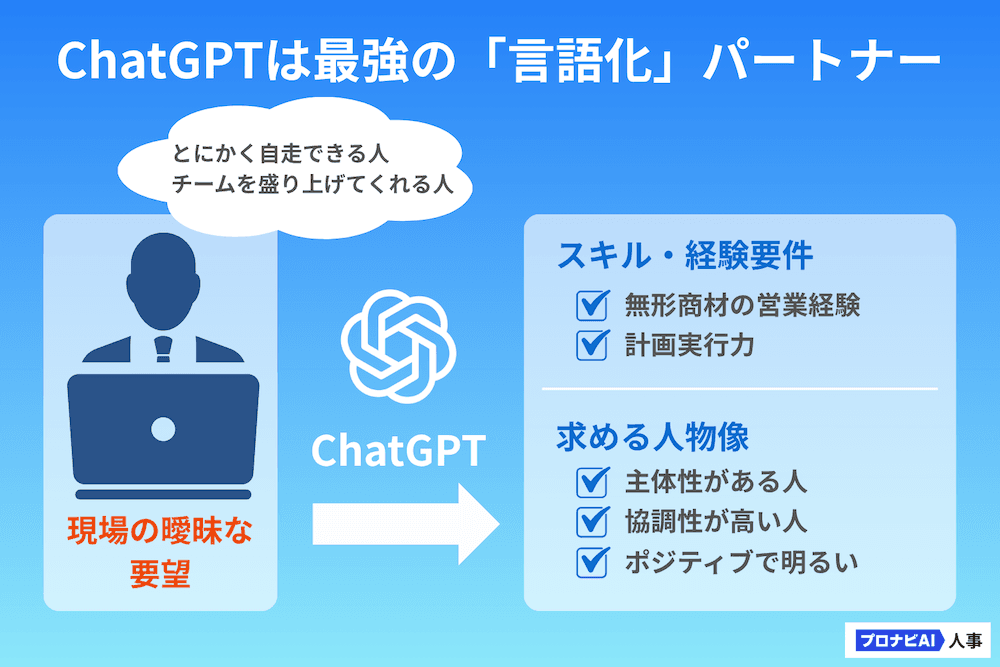

「AIやChatGPTと聞くと、難しそう…」と感じるかもしれません。しかし、心配は不要です。ChatGPTは、あなたの思考を整理し、言語化を手伝ってくれる「極めて優秀な壁打ち相手」だと考えてください。あなたが投げかけた曖昧な言葉を、具体的な要件に分解し、構造化してくれます。難しい専門知識は必要ありません。

【注意点】ChatGPTに入力する際は、個人を特定できる情報や、企業の未公開の機密情報を含めないよう、くれぐれもご注意ください。

【コピペOK】求める人物像を言語化する魔法のプロンプト

まずは基本となるプロンプト(AIへの指示文)です。以下の【】内をあなたの状況に合わせて書き換えるだけで、精度の高いアウトプットを得られます。

# 指示

あなたはBtoB SaaS企業で10年以上の経験を持つ、採用のプロフェッショナルです。

以下の情報をもとに、当社の【募集職種名】の採用ターゲット像を定義してください。

ターゲット像は、具体的なスキル、経験、人物像(コンピテンシー)が明確にわかるように、構造化して記述してください。

# 入力情報

- 会社概要:【例:中堅・中小企業向けのクラウド勤怠管理システムを提供しているSaaS企業】

- 事業フェーズ:【例:シリーズBの資金調達を終え、事業拡大を加速させている急成長フェーズ】

- 募集職種:【例:フィールドセールス】

- 採用背景:【例:事業拡大に伴い、新規顧客獲得を担うセールスチームを2倍に増員するため】

- 現場からの要望(箇条書き):

- 【例:とにかく自走できる人が欲しい】

- 【例:大手企業への導入実績を作りたい】

- 【例:チームの士気を高めてくれるような、前向きな人がいい】

# 出力形式

1. **採用ターゲットの要約**(3行程度で簡潔に)

2. **スキル・経験要件**

- MUST要件(必須)

- WANT要件(歓迎)

3. **求める人物像(コンピテンシー)**

- 具体的な行動レベルで5つ定義実践1. 曖昧な「自走できる人」を具体的な「スキル要件」に分解する

現場からよく挙がる「自走できる人」という要望。このままでは評価基準になりません。先ほどのプロンプトにこの要望を入力すると、ChatGPTは以下のように具体的なスキル要件に分解してくれます。

【AIによるアウトプット例】

【MUST要件】

・無形商材(特にSaaS)の法人営業経験3年以上

・自らターゲットリストを作成し、アウトバウンドで新規開拓を行った経験

・営業目標を継続的に達成した実績

【求める人物像(コンピテンシー)】

・課題発見力: 顧客の潜在的なニーズをヒアリングから引き出し、言語化できる

・計画実行力: 自身で設定したKPIに基づき、粘り強く行動計画を遂行できる

実践2. 「学部・学科」と「求める能力」の関連性をAIに分析させる

新卒採用やポテンシャル採用で、「論理的思考力」や「情報整理能力」を重視したい場合、どのような学歴の学生にアプローチすべきか悩むことがあります。そんな時は、AIに分析を依頼してみましょう。

【プロンプト例】

当社が求める「複雑な情報を整理し、構造化する能力」を持つ学生は、どのような学部・学科に多いと考えられますか?客観的な視点から5つほど候補を挙げ、その理由も説明してください。

【AIによるアウトプット例】

1. 情報科学・情報工学部:データ構造やアルゴリズムの学習を通じ、論理的かつ体系的に情報を扱う訓練を積んでいるため。2. 経済学部(特に計量経済学専攻):統計モデルを用いて複雑な社会現象を分析するため、高度な情報処理能力が求められるため。3. ...(以下、法学部、物理学科、哲学科などが続く)

このように、自分の中にはなかった新たな視点を得ることができます。

実践3. 作成したターゲット像をもとに、魅力的な求人票のキャッチコピーを考えてもらう

ターゲット像が固まったら、その人物に響くメッセージを考えるフェーズです。これもAIが得意とするところです。

【プロンプト例】

先ほど定義したフィールドセールスの採用ターゲット像に響く、求人票のキャッチコピーを10個提案してください。ベネフィットが伝わるように、刺激的な言葉を選んでください。

【AIによるアウトプット例】

・「その営業力、仕組みで再現しませんか?急成長SaaSで、市場を創るセールスへ。」

・「『売る』だけは、もう卒業。顧客の成功をデザインする、次世代のフィールドセールス募集。」

・ 「裁量権は、入社初日に。あなたの手で、日本の働き方をアップデートする。」

AIが作ったターゲット像を「最強の武器」に変えるチームでの活用術

ChatGPTが生成したアウトプットは非常に優秀ですが、それだけで完成ではありません。ここからのステップが、採用成功の確率をさらに高めます。

AIの提案は「たたき台」。最終決定は人間が行う

AIのアウトプットは、あくまで質の高い「たたき台」です。これをベースに、人事担当者と現場のマネージャーが議論を重ね、自社の文化や戦略に照らし合わせて微調整を加えるプロセスが不可欠です。最終的な意思決定の主体は、あくまで人間であることを忘れてはなりません。AIは思考を加速させるツールであり、思考を代替するものではないのです。

面接官全員で「ターゲット像レビュー会」を実施するメリット

完成した採用ターゲット像は、ただの書類にせず、必ず関係者全員で共有する場を設けましょう。特におすすめなのが「ターゲット像レビュー会」です。

【参加者】

人事、配属先のマネージャー、実際に面接を担当する社員

【目的】

- ターゲット像の解釈のズレをなくし、全員の目線を合わせる

- 「この要件は、面接のどの質問で確認するか?」といった、具体的な評価方法まで落とし込む

認識が揃えば、面接での「見極め力」は大きく向上する

チーム全員が「我々が求めるのは、こういう人物だ」という共通言語を持つことで、面接は大幅に変わります。各面接官が同じ基準で候補者を評価できるようになり、「一次面接は通過したのに、二次面接で評価が覆る」といった事態を防ぐことができます。結果として、選考プロセス全体の見極め精度が向上し、ミスマッチのない採用が実現します。

まとめ

本記事では、採用ターゲット設定という従来の人事課題が、AIの活用によって大きく変わる可能性があることを解説してきました。この記事で紹介したプロンプトを使えば、これまで数日かかっていた議論や資料作成が数時間、場合によっては数十分で完了し、曖昧だった要望も具体的なスキル・行動要件に言語化できます。さらに、属人的だったプロセスもデータに基づく客観的な流れに進化します。AIは採用をより“科学的”にする力を持っています。ターゲット設定を起点に、スカウト文面のパーソナライズや面接質問の生成、候補者体験の向上など、あらゆる場面で戦略的な改善が可能です。ぜひ小さな業務工程からAI活用を始めてみて下さい。