【この記事でわかること】

- Excelを使った基本的な採用ソース分析の4ステップ

- ChatGPTで面倒な分析作業を自動化する具体的な方法

- コピペしてすぐに使える、採用ソース分析のための実践プロンプト3選

採用ソース分析の目的と3つのメリット

採用ソース分析とは、一言でいえば「採用活動の健康診断」です。求人媒体や人材紹介会社、リファラル採用など、どのチャネル(採用ソース)が自社にとって最も成果につながっているかをデータで見極める手法です。目的は、感覚ではなく客観的な数値に基づいて、採用活動における最適なリソース配分を判断することにあります。この分析を行うことで、主に以下の3つのメリットが得られます。

1. 採用コストの最適化

効果の低い採用ソースへの支出を見直しし、成果の出ているソースに予算を集中させることができます。無駄な費用を抑えることで、限られた予算の中でも費用対効果の高い採用活動が実現します。

2. 採用の質とスピードの向上

自社の求める人材が多く集まるソースや、選考辞退率が低いソースを特定できます。質の高い母集団を効率的に形成できるため、採用全体のスピードと決定率の向上に繋がります。

3. データに基づく的確な経営報告

「感覚」ではなく「数字」で採用活動の成果を示すことができます。「このソースは採用単価がX円で、ROIがY%なので、来期は予算をZ円増額すべきです」といった、説得力のある報告や提案が可能になります。

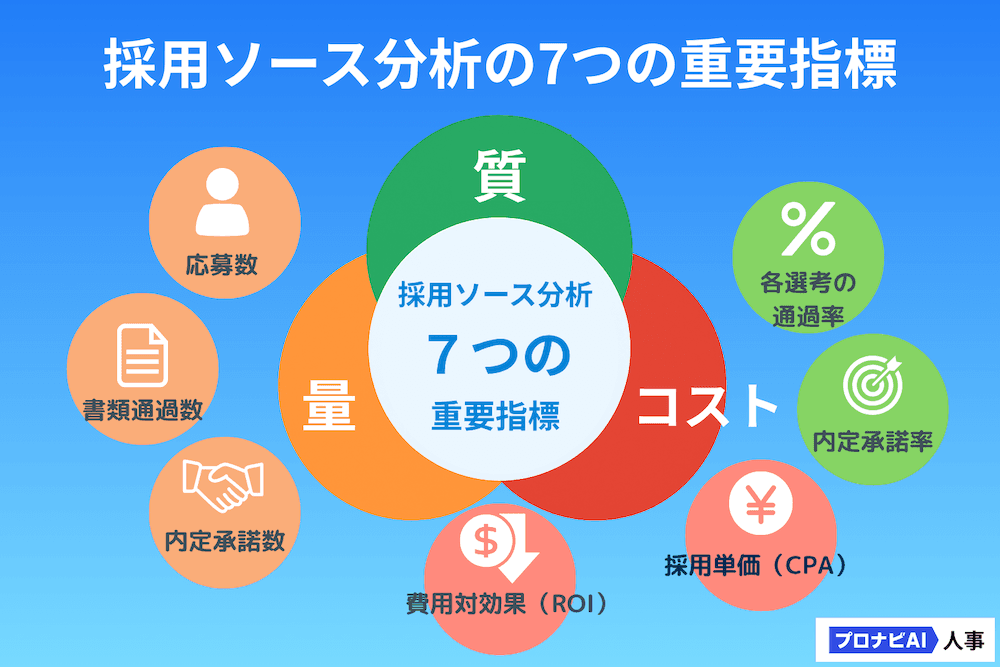

採用ソース分析で見るべき7つの指標

効果的な分析を行うには、どの数字に注目すべきかを知ることが重要です。ここでは、採用活動の成果を多角的に評価するために不可欠な7つの指標を【量】【質】【コスト】の3つの観点からご紹介します。

【量】の指標

まずは、どれだけの候補者を集められたかを測る基本的な指標です。

応募数

各採用ソースから得られた応募者の総数です。母集団形成の規模を測る最も基本的な指標となります。

書類通過数

応募者のうち、書類選考を通過した人数です。応募の「量」だけでなく、初期選考における「質」の傾向を把握できます。

内定承諾数

最終的に入社を決めた人数です。採用活動の最終的なゴールであり、各ソースの貢献度を測る上で最も重要な指標の一つです。

【質】の指標

集まった候補者が、自社の求める要件とどれだけ合致していたかを評価します。

各選考段階の通過率

「書類通過率」「一次面接通過率」など、選考フェーズごとの通過率です。採用ソースごとに、どの段階で候補者が多く脱落しているかを分析することで、ミスマッチの原因を探る手がかりになります。

内定承諾率

内定者数に対する内定承諾数の割合です。この率が低い採用ソースは、候補者の入社意欲が低い、あるいは競合他社に流れている可能性を示唆します。

【コスト】の指標

投下した費用に対して、どれだけのリターンがあったかを測定します。

採用単価(CPA:Cost Per Acquisition)

採用者1名あたりにかかった費用です。(総採用コスト ÷ 採用決定人数)で算出します。ソースごとのコスト効率を比較する上で必須の指標です。

費用対効果(ROI:Return on Investment)

採用活動における投資収益率です。まずは、採用単価を正確に把握することが重要ですが、将来的には、定着率や活躍度といった入社後の成果も加味し、長期的な視点で評価することが理想です。

【Excelテンプレート付】採用ソース分析の基本的な進め方 4ステップ

指標を理解したら、次はいよいよ分析の実践です。ここでは、多くの企業で採用されているExcelやスプレッドシートを用いた基本的な分析手順を4つのステップで解説します。

ステップ1. 各採用ソースからデータを集める

利用している求人媒体の管理画面や人材紹介会社からのレポート、社内の応募管理票などから、ソースごとの「応募日」「応募者名」「選考ステータス」「採用コスト」といった元データを収集します。

ステップ2. Excelやスプレッドシートにデータを統合する

収集したデータを一つのシートにまとめます。この時、データの形式(日付の表記揺れなど)を統一するのがポイントです。この地道な作業が、正確な分析の土台となります。

ステップ3. 各指標を計算・可視化する(グラフ作成)

ステップ2で統合したデータをもとに、ピボットテーブルや関数(COUNTIF, SUMIFなど)を駆使して、ソースごとの応募数や通過率、採用単価などを算出します。結果を棒グラフや円グラフにすると、傾向を直感的に把握しやすくなります。

ステップ4. 課題を特定し、改善アクションを立てる

可視化されたデータから、「A媒体は応募数は多いが、内定承諾率が極端に低い」「Bエージェントは採用単価が高いが、決まる人材の質は高い」といった特徴を読み解きます。その上で、「A媒体の募集要項を見直す」「Bエージェントとの連携を強化する」といった具体的な次の一手を考えます。

採用データの集計・分析はAIで大幅に自動化できる

「ステップ3までの話はわかるけれど、正直、毎月データを集計してExcelを加工するのは時間もかかるし大変」こう感じたことがある人事担当者の方は多いはずです。

Excelでの集計は、慣れていても時間がかかり、人的ミスもつきものです。しかし、現代にはその負担を大幅に軽減できる手段があります。それが、ChatGPTをはじめとする生成AIの活用です。

ChatGPTは、単に文章を作成するだけのツールではありません。データを読み込み、集計・分析し、その結果から洞察を得る「分析アシスタント」としての能力を持っています。これまで数時間かかっていたデータ整形や計算作業を、AIに指示(プロンプト)を出すだけで、わずか数分で完了させることも可能です。

ここからは、AI初心者の方でも安心して始められるよう、コピペしてすぐに使える具体的なプロンプト例を交えて活用方法をご紹介していきます。

【ChatGPT活用】明日から使える採用ソース分析プロンプト3選

ここでは、ChatGPTの「データ分析機能(Advanced Data Analysis、旧Code Interpreter)」を使った分析手順を、具体的なプロンプト例と共にご紹介します。

CSVデータをChatGPTに読み込ませる方法

まず、ステップ2で作成した応募者管理データを、CSV形式で保存します。その後、ChatGPT(GPT-5)の入力欄の左側にあるクリップマーク(添付ファイル)をクリックし、準備したCSVファイルをアップロードしてください。これで準備は完了です。

【注意】個人情報の取り扱いについて応募者名や連絡先などの個人情報、また社外秘の機密情報は、ChatGPTにアップロードしないでください。分析に必要な「応募経路」「選考ステータス」「採用コスト」などの項目に絞り、個人を特定できる情報は削除・匿名化した上でデータを作成しましょう。

【データ整形】バラバラの応募者データを一瞬で統合するプロンプト

複数のファイルや異なるフォーマットのデータを扱う際に威力を発揮します。

添付したCSVファイル(ファイル名: saiyo_data_2024.csv)を読み込んでください。 このデータは、2024年度の採用応募者リストです。 以下のタスクを実行してください。 1. 各列のデータ型を確認し、日付や数値が正しく認識されているか教えてください。 2. 「応募日」列の表記が「2024/5/1」や「2024.05.01」のように混在している場合、「YYYY-MM-DD」形式に統一してください。 3. 「採用ソース」列に表記揺れ(例:「ビズリーチ」「BizReach」)があれば、正式名称に統一してください。 4. 全ての処理が完了したら、データフレームの最初の5行を表示してください。

【集計・計算】重要指標を自動で算出させるプロンプト

面倒な集計作業や計算式の設定は、すべてAIに任せましょう。

先ほど読み込んだデータを使用して、採用ソース分析レポートを作成してください。 以下の指標を「採用ソース」別に集計し、テーブル形式で出力してください。 - 応募数 - 書類通過数 - 最終面接通過数 - 内定承諾数 - 書類通過率(%) - 内定承諾率(%) - 採用単価(各ソースの採用コストを内定承諾数で割って算出) # 各指標の定義 - 書類通過数: 「選考ステータス」列が「書類通過」以上の応募者 - 内定承諾数: 「選考ステータス」列が「内定承諾」の応募者 - 採用コストは「コスト」列を参照してください。

【分析・示唆出し】データから最適な施策を提案させるプロンプト

集計結果をもとに、客観的な分析コメントや改善アクションのヒントをAIに尋ねます。

あなたはプロの人事コンサルタントです。 先ほど作成した採用ソース別の分析結果テーブルを基に、以下の観点から詳細な分析と考察を行ってください。 1. **各採用ソースの強みと弱み:** どのソースが「量(応募数)」に強く、どのソースが「質(通過率・承諾率)」や「コスト効率(採用単価)」に強いかを分析してください。 2. **注目すべき点:** 分析結果の中で、特にポジティブまたはネガティブな傾向が見られるソースはどれですか?その理由も推察してください。 3. **推奨されるアクション:** この分析結果を踏まえ、来期の採用活動において、予算配分や運用方法をどのように見直すべきか、具体的なアクションプランを3つ提案してください。 出力は、人事マネージャーが経営会議でそのまま報告できるような、分かりやすく論理的な構成でお願いします。

AIで進化する採用活動の今後

AIを採用分析に導入することで、人事担当者の役割は大きく変わります。ここでは、人事担当者の業務にどのような変化が起こるのか、3つの具体例をみていきましょう。

戦略を考える時間が増える

これまでデータ集計に費やしていた時間を大幅に削減でき、「どの部署で人材が不足しているか」「どうすれば候補者の体験を向上できるか」といった、より創造的で戦略的な業務に時間を充てられるようになります。

客観データで納得性のある提案ができる

経営層への報告や予算交渉の場で、感覚ではなく、誰が見ても納得できるデータを根拠に議論を進められます。提案の説得力が増し、意思決定がスムーズになるでしょう。

AIの成功体験がチームを変える

AI活用による業務改善の成功事例が、チーム全体の生産性向上への意識を変えるきっかけになります。「あの面倒な作業、AIでできないかな?」という前向きなカルチャーが醸成され、組織全体のDX推進にも貢献します。

まとめ

本記事では、採用ソース分析の基本から、ChatGPTを活用した具体的な自動化手法までを解説しました。採用ソースの分析は、コストの最適化や採用の質・スピード向上に直結するとても重要な業務です。中でも「量」「質」「コスト」を中心とした7つの指標を抑えることで、施策の見直しや改善が効果的に進められます。従来、煩雑だったExcelでの集計や分析もChatGPTを活用することで大幅に効率化することができます。

まずは、本記事で紹介したプロンプトをコピー&ペーストして使ってみることから始めてみて下さい。業務改善へのきっかけを掴めるはずです。小さな実践と成功体験が、組織全体の採用力を高める大きな成果へとつながっていくでしょう。