【この記事でわかること】

- 面倒な法令遵守業務をAIで効率化する3つの具体的なステップ

- 【コピペOK】明日から使えるChatGPTプロンプト例

なぜ今、採用における法令遵守が重要なのか?

面倒ではあるものの、軽視できない業務の一つが法令遵守です。その重要性は年々高まっており、単に法律を守るだけでなく、企業経営全体に関わる深い意味があります。

知らなかったでは済まない、3つのリスク

採用活動における法令違反は、企業に深刻なダメージを与える可能性があります。

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

見る、学ぶ、実践する。

AIの企業活用を、ここから一気に加速させる。

イベント・セミナー動画が見放題

プロナビAIの無料会員登録で、話題のイベントやセミナー動画が見放題。

採用活動における法令遵守は、人事担当者にとって大きな負担になりがちです。募集要項の表現や面接時の質問など、細かな点まで気を配らなければならず、確認作業には時間も手間も必要です。法令遵守は企業の信頼を守る重要な「守りの業務」ですが、多忙な担当者を悩ませる要因でもあります。こうした複雑で慎重さを要するチェック業務こそ、AIが力を発揮できる分野です。この記事では、採用における法令遵守の重要ポイントを分かりやすく解説するとともに、ChatGPTなどを活用して面倒な業務を効率化し、より戦略的な採用活動にシフトするための具体的な方法を紹介します。

面倒ではあるものの、軽視できない業務の一つが法令遵守です。その重要性は年々高まっており、単に法律を守るだけでなく、企業経営全体に関わる深い意味があります。

採用活動における法令違反は、企業に深刻なダメージを与える可能性があります。

見る、学ぶ、実践する。

AIの企業活用を、ここから一気に加速させる。

イベント・セミナー動画が見放題

プロナビAIの無料会員登録で、話題のイベントやセミナー動画が見放題。

職業安定法などに違反した場合、懲役や罰金が科されることがあります。

不適切な採用活動がSNSなどで拡散されれば、企業の評判は大きく傷つきます。「ブラック企業」のレッテルを貼られ、その後の採用活動や事業そのものに悪影響を及ぼしかねません。

内定取り消しや差別的な選考を理由に、候補者から訴訟を起こされるリスクもあります。

こうしたリスクは、「知らなかった」では決して済まされません。

一方で、法令遵守を徹底することは、リスク回避以上の大きなメリットをもたらします。公正で誠実な採用プロセスは、候補者に「この会社は人を大切にする信頼できる企業だ」という強いメッセージを発信します。

候補者からの信頼は、企業の評判を高め、結果的に優秀な人材を引き寄せる強力な武器になります。法令遵守は、企業の価値観を示す「攻めの採用ブランディング」の一環でもあるのです。

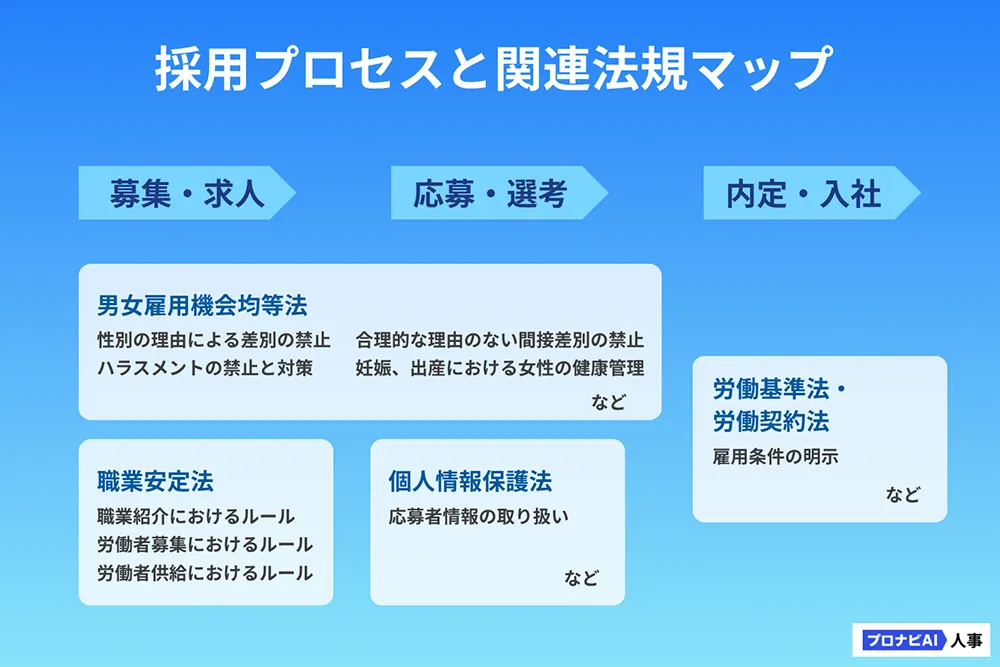

採用に関する法律は多岐にわたりますが、まずは以下の4つの法律のポイントを押さえることが重要です。ここでは、それぞれが「採用活動のどの部分に関わるのか」を簡潔に解説します。

求人広告や募集要項を作成する際の最も基本的な法律です。労働条件を正確に明示することや、虚偽の条件を提示しないことなどが定められています。募集時の情報と実際の労働条件に相違がないようにすることが大原則です。

募集・採用において、性別を理由とした差別を禁止する法律です。例えば、募集職種を「営業マン」「女性歓迎」と限定したり、面接で性別によって質問内容を変えたりすることはできません。すべての候補者に対して公平な機会を提供することが求められます。

採用を決定し、労働契約を結ぶ際のルールを定めています。特に、賃金、労働時間、休日などの主要な労働条件は、書面で明示する義務があります(労働条件通知書)。内定者との認識のズレを防ぎ、入社後のトラブルを回避するために不可欠です。

候補者から取得した履歴書や職務経歴書は、すべて個人情報にあたります。利用目的を明示した上での同意取得、安全な管理、不要になった際の適切な破棄など、厳格な取り扱いが法律で義務付けられています。

日々の採用業務の流れに沿って、法令遵守の観点から特に注意すべき点を具体的に見ていきましょう。

求人票では、差別につながる表現や実態と異なる表現を避ける必要があります。

年齢や性別を限定する表現は原則NGですが、例外的に認められるケースもあります。迷った際は、厚生労働省のガイドラインを確認するか、専門家に相談しましょう。

応募者から受け取った履歴書は、個人情報の塊です。

履歴書の返却義務は法律上ありませんが、企業のプライバシーポリシーとして返却・破棄のルールを定め、応募時に明示しておくことがトラブル防止につながります。保管する場合は、鍵付きのキャビネットで管理するなど、物理的な安全管理措置を徹底しましょう。

面接は、候補者の適性や能力を見極める場です。職務に関係のない、個人のプライバシーに関わる質問は避けなければなりません。

【NG質問の例】

これらの質問は、就職差別に繋がる可能性があるため、厚生労働省によって禁止されています。

内定を出すことは、法的には「解約権留保付労働契約」が成立したとみなされます。つまり、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない限り、一方的な内定取り消しは違法(解雇)となります。

また、内定者には速やかに「労働条件通知書」を交付し、入社後の条件を明確に伝えましょう。

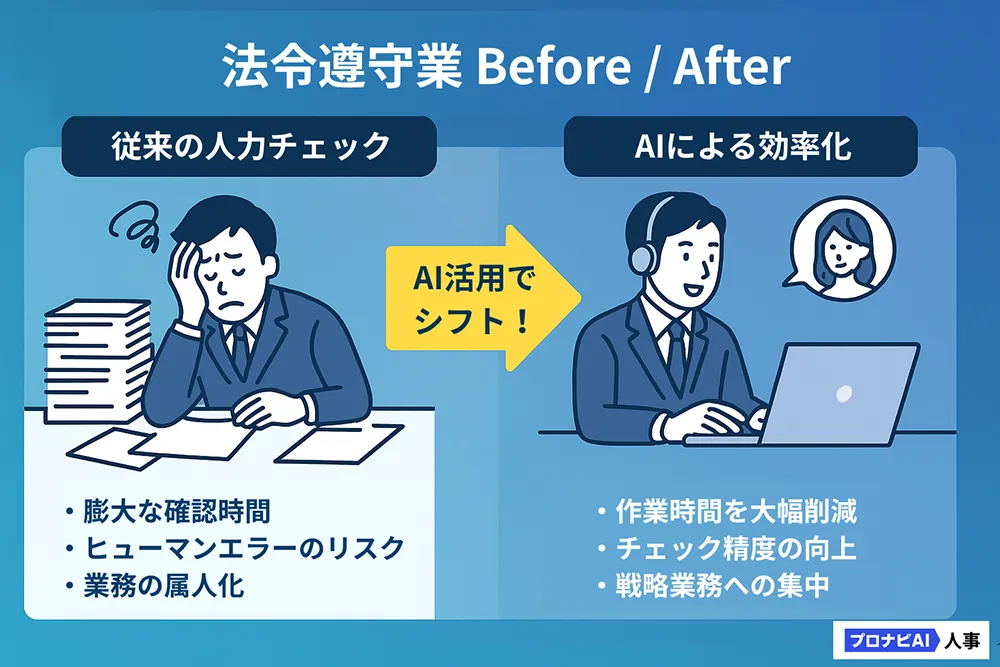

法令遵守業務は正確さが求められ、神経を使う作業です。しかし、このような定型的で細かなチェックは、AIを活用することで効率化が可能です。ここでは、明日から実践できる具体的な3つのステップをご紹介します。

作成した募集要項に、法令違反や不適切な表現が含まれていないか、AIにチェックさせる方法です。ヒューマンエラーを防ぎ、確認作業の時間を大幅に削減できます。

# 命令書 あなたは、日本の労働関連法規に詳しい人事コンサルタントです。 以下の[制約条件]と[入力文]をもとに、[出力形式]に従って、募集要項案に法令違反(特に職業安定法、男女雇用機会均等法)の可能性がある表現がないかチェックし、具体的な代替案を提案してください。 # 制約条件 ・指摘は、根拠となる法律名を添えて分かりやすく解説してください。 ・代替案は、元の求人の魅力を損なわないように工夫してください。 ・問題がない場合でも、「特に問題は見当たりません」と回答してください。 # 入力文 [ここにチェックしたい募集要項のテキストを貼り付け] # 出力形式 ## 法令遵守チェック結果 ### 1. 指摘事項 - **問題のある表現**: (例:体力に自信のある男性を募集) - **根拠**: (例:男女雇用機会均等法 第5条 性別を理由とする差別の禁止) - **解説**: (例:性別を理由に採用の機会を限定することは、合理的な理由がない限り認められません。) - **代替案**: (例:「社内外でのフットワークの軽さが求められるポジションです」など、具体的な業務内容を示す表現) (指摘事項が複数ある場合は、同様の形式で列挙する)

候補者の個人情報は、同意取得から一定期間後の破棄まで、一貫した管理が必要です。このタスク管理をAIで自動化・リマインドする仕組みを構築できます。

【具体的なアイデア】

現場の社員が面接官を務める際、コンプライアンス意識の徹底は不可欠です。AIを模擬面接の相手として活用すれば、時間や場所を問わず、効果的なトレーニングが実施できます。

# 命令書 あなたは、採用面接におけるコンプライアンスの専門家です。 これから私が面接官役として、候補者役のあなたに質問をします。 私の質問に、法令遵守の観点で不適切な点があれば、その場で「ストップ」と宣言してください。 その後、なぜその質問が不適切なのか、根拠となる法律や考え方を分かりやすく解説し、代わりにどのような質問をすれば良いかの代替案を提示してください。 それでは、模擬面接を始めます。私が「こんにちは」と言ったらスタートです。

このプロンプトをChatGPTに投げるだけで、面接官はNG質問を体感的に学び、適切な質問スキルを身につけることができます。

AIは強力なツールですが、万能ではありません。その特性を理解し、賢く活用することが重要です。

AIは誤った情報を生成する可能性があります。特に法的な判断については、AIの提案をあくまで「参考意見」と捉え、最終的な判断は必ず人事担当者や法務担当者、顧問社労士などの専門家が行ってください。

候補者の氏名や連絡先といった個人情報を、ChatGPTなどの外部AIサービスに直接入力することは避けるべきです。社内のセキュリティポリシーを確認し、情報を匿名化するなどの対策を講じましょう。

いきなり全ての業務をAIに任せる必要はありません。まずは今回ご紹介した「募集要項のダブルチェック」のように、リスクが低く効果を実感しやすい業務からスモールスタートするのが成功の秘訣です。

採用における法令遵守は、単なるリスク回避のためのコストではありません。企業の信頼性を高め、優秀な人材を惹きつけるための重要な「投資」です。そして、その複雑で神経を使う業務は、AIを活用することで「確実」かつ「効率的」に遂行できる時代になりました。面倒なチェック作業はAIという賢いアシスタントに任せることで、担当者は候補者との対話や採用戦略の立案といった、人でなければできない本質的な業務に集中することができます。まずは、本記事で紹介したプロンプトを一つ試すことから、AI活用を始めてみて下さい。