【この記事でわかること】

- ChatGPTを活用して分析業務を劇的に効率化する方法

- コピペするだけですぐに使える、採用コスト分析プロンプト3選

- 分析結果を具体的なコスト削減策に繋げるためのAI活用術

そもそも採用コストとは?今さら聞けない計算式と内訳

効果的な分析を行う前提として、まずは採用コストの基本的な考え方を正確に理解しておく必要があります。ここでは、コストの構成要素と基本的な計算式について再確認します。

採用コストは「内部コスト」と「外部コスト」に分けられる

採用コストは、大きく分けて社内で発生する「内部コスト」と、社外のサービス利用などで発生する「外部コスト」の2種類で構成されます。

内部コスト

- 人事・採用担当者の人件費

- 面接官の人件費

- リファラル採用(社員紹介制度)のインセンティブ費用

- 内定者フォローのための会食費や交通費

- 社内イベントの開催費用 など

外部コスト

- 求人広告媒体への掲載費用

- 人材紹介エージェントへの成功報酬

- ダイレクトリクルーティングサービスの利用料

- 採用管理システム(ATS)の利用料

- 会社説明会や外部イベントへの出展費用

- 採用パンフレットや動画などの制作費用 など

採用単価の計算式はとてもシンプル

一人あたりの採用コスト、すなわち「採用単価」を算出する計算式は非常にシンプルです。

採用単価 = 採用コスト総額(内部コスト + 外部コスト) ÷ 採用人数

例えば、年間の採用コスト総額が1,000万円で、10人を採用した場合、採用単価は100万円となります。この数値を職種別・媒体別などで算出することで、より詳細な分析が可能になります。

【要注意】見落としがちなコスト項目チェックリスト

正確な分析のためには、コストの計上漏れを防ぐことが不可欠です。以下の項目が、コスト計算から漏れていないか確認しておきましょう。

- リファラル採用のインセンティブ費用

- 内定者フォローのための交通費・会食費

- 採用担当者や面接官の時間外労働手当

- 採用広報用のSNS広告費用

- オンライン面接ツールの月額利用料

- 採用候補者への交通費支給

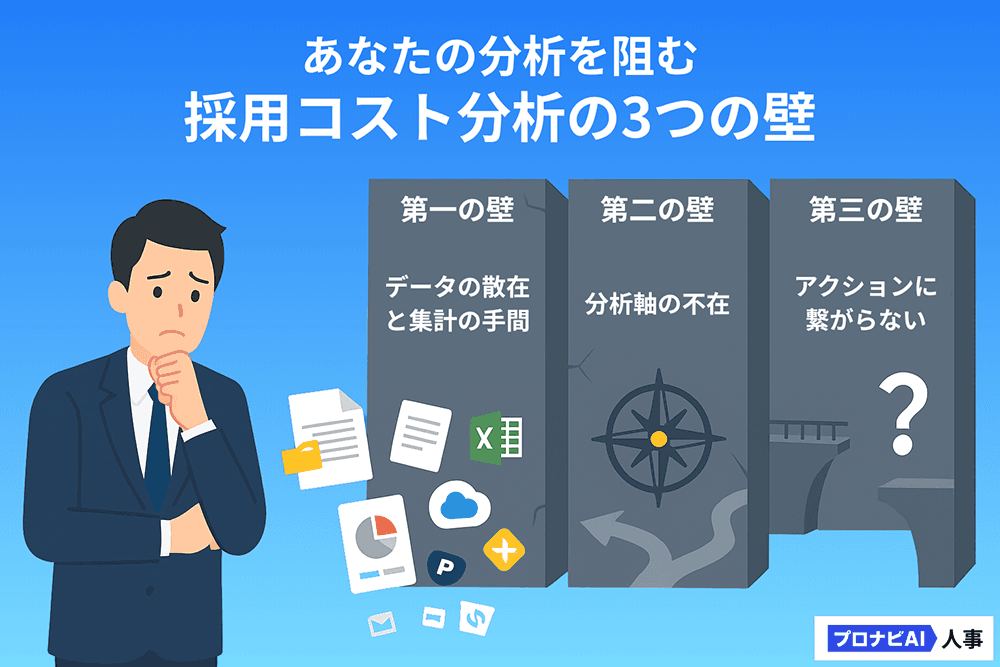

採用コスト分析が進まない3つの理由

採用コストの分析は重要であると頭では分かっていても、なかなか実践に移せないのには理由があります。多くの人事担当者が直面する、代表的な3つの理由を確認してみましょう。

1. データの散在と集計の手間

最も大きな壁が、データの物理的な問題です。求人媒体Aの管理画面、人材紹介会社BからのExcelファイル、社内の経費精算システムなど、コストや応募者に関するデータが様々な場所に散在しているケースは少なくありません。これらのデータを一つのフォーマットに統合し、集計するだけでも膨大な時間がかかり、分析に着手する前に疲弊してしまいます。

2. 分析軸の不在

いざデータを集めても、「さて、どこから手をつければいいのか?」と途方に暮れてしまうのが第二の壁です。ただ数値を眺めているだけでは、有効な示唆は得られません。「媒体別の費用対効果」「職種別の採用単価」「選考フェーズごとの通過率」といった、「何と何を比較すれば課題が見つかるか」という分析の切り口(分析軸)を定める必要がありますが、多忙な中で最適な軸を見つけ出すのは容易ではありません。

3. 分析後のアクションに繋がらない

最後の壁は、分析結果を具体的な改善策に繋げられないことです。例えば、「エージェント経由の採用単価が高い」という事実が分かったとしても、「では、具体的にどうすれば安くなるのか?」という問いへの答えが導き出せなければ、分析は単なる現状確認で終わってしまいます。分析結果から課題の仮説を立て、それを検証し、改善アクションを立案するというプロセスには、さらなる時間と思考体力が求められます。

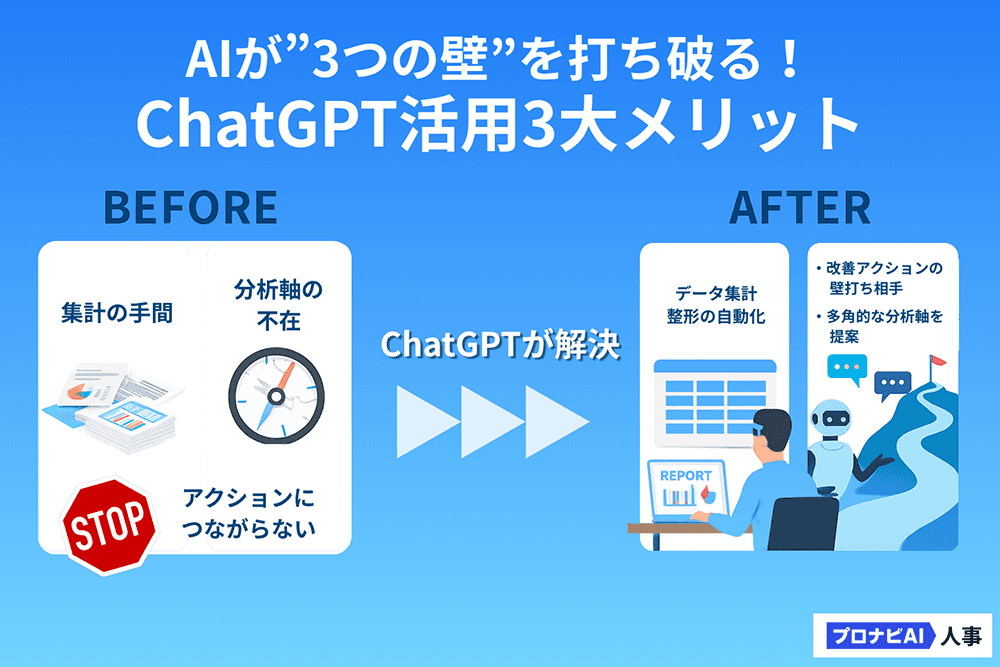

ChatGPTで採用コスト分析はここまで”楽”になる

採用コスト分析が進まない原因は、ChatGPTのような生成AIを活用することで、その多くを乗り越えることが可能です。AIは、面倒なデータ処理を代替し、人間がより創造的・戦略的な業務に集中するための有効な選択肢となります。

ChatGPTを活用することで得られる主なメリットをみていきましょう。

1. データ集計・整形が一瞬で終わる

各媒体からダウンロードした、フォーマットがバラバラのCSVやExcelデータをChatGPTに読み込ませるだけで、指定した形式のテーブルに一瞬で整形してくれます。「A列に応募日、B列に応募媒体、C列に…」といった指示を与えるだけで、手作業で行っていた地道なコピー&ペースト作業から解放されます。

2. 多角的な分析をAIが提案してくれる

データが整ったら、「このデータを使って採用コストに関する分析をしたい。どのような分析軸が考えられる?」とChatGPTに問いかけてみましょう。すると、AIは「媒体別の費用対効果分析」「職種別の採用単価比較」「選考プロセスごとのボトルネック分析」など、見るべき分析の切り口を複数提案してくれます。これにより、分析の視点が広がり、自分だけでは気づかなかった課題発見に繋がる可能性があります。

3. 改善アクションの”壁打ち相手”になる

分析によって「特定のスカウト媒体からの書類通過率が低い」という課題が明らかになったとします。そこで「このデータから考えられる原因と、改善するためのアクションプランを5つ提案して」と依頼すれば、ChatGPTは優秀なコンサルタントのように仮説と対策案を提示してくれます。AIを思考のパートナー、いわば”壁打ち相手”として活用することで、分析から改善アクションへの繋がりが格段にスムーズになります。

【コピペOK】明日から試せる!採用コスト分析プロンプト3選

ここからは、実際にChatGPTを使って採用コスト分析を行うための具体的なプロンプトをご紹介します。お手元の採用データを使って、ぜひ一度お試しください。

ChatGPTに採用データを読み込ませる基本のプロンプト

まずは、分析したいデータをChatGPTに正しく理解させることが重要です。以下のプロンプトを参考に、あなたがこれから分析するデータの内容をAIにインプットしてください。

# 命令書 あなたは人事領域に精通したデータアナリストです。 以下の前提条件と入力データに基づいて、私の指示に従ってください。 # 前提条件 * これから、2023年度の採用活動に関するデータを分析します。 * データには「応募日」「応募媒体」「職種」「選考ステータス」「採用決定日」「発生コスト」の列が含まれています。 * 「選考ステータス」が「採用決定」となった応募者が、採用された人数です。 * 「発生コスト」は、各応募媒体で発生した費用を示します。 # 入力データ (ここに、CSVやExcelのデータを貼り付け、またはファイルをアップロード) 上記を理解したら、「準備ができました」とだけ返信してください。

「媒体ごとの費用対効果」を可視化するプロンプト

どの採用チャネルが最も効率的に機能しているかを把握するためのプロンプトです。この分析により、予算配分の見直しに繋がる示唆が得られます。

# 命令書 先ほど読み込ませたデータを使用して、以下の項目を含むマークダウン形式のテーブルを作成してください。 # 作成するテーブルの項目 * 媒体名 * 応募者数 * 採用決定数 * 採用コスト総額 * 採用単価(採用コスト総額 ÷ 採用決定数) * 採用決定率(採用決定数 ÷ 応募者数 × 100) # 条件 * 採用単価が低い順に並び替えてください。 * 採用単価の通貨単位は「円」とし、3桁ごとにカンマを入れてください。 * 採用決定率は小数点第1位まで表示してください。

「採用プロセスごとの課題」をあぶり出すプロンプト

「応募は来るのに内定に繋がらない」といった課題の原因を特定するためのプロンプトです。選考プロセスのどこにボトルネックがあるのかを明らかにします。

# 命令書 先ほど読み込ませたデータを使用して、選考プロセスにおけるボトルネックを分析します。 以下のステップでテーブルを作成してください。 # 分析ステップ 1. 各選考ステータス(例:書類選考、一次面接、最終面接、内定、採用決定)の人数をカウントしてください。 2. 各選考ステップ間の通過率を計算してください。 - 例:一次面接通過率 = (一次面接通過者数 / 書類選考通過者数) * 100 3. 「選考プロセス」「通過人数」「次のステップへの通過率」を列に持つマークダウン形式のテーブルを作成してください。 4. この結果から、最も通過率が低いボトルネックとなっているプロセスを指摘し、考えられる原因の仮説を3つ挙げてください。

分析結果をもとにAIと見つける採用コスト削減策

分析によって課題が可視化されたら、次はいよいよ改善アクションのフェーズです。ここでもAIは、具体的な解決策を見つけるための強力なサポーターとなります。

ケース1. スカウト媒体の費用対効果が悪い場合

課題

特定のダイレクトリクルーティング媒体の利用料は高いのに、スカウトからの採用決定数が少ない。

AI活用例

1. 成功パターンの分析

これまで返信率が高かった候補者のプロフィール(職務経歴、スキル、自己PRなど)をAIに学習させ、「返信率が高い候補者の共通項や特徴」を抽出させます。

2. ターゲットに響く文面生成

抽出した特徴を持つペルソナを設定し、「このペルソナに響くようなスカウトメールの件名と本文を5パターン作成して」と依頼。これにより、ターゲットに最適化された文面を効率的に作成できます。

ケース2. エージェント経由の採用単価が高い場合

課題

人材紹介エージェントからの紹介数は多いが、自社にマッチしない候補者も多く、結果的に採用単価が高騰している。

AI活用例

1. 人材要件の明確化

活躍している社員の評価データや経歴をAIに分析させ、「自社で高いパフォーマンスを発揮する人材の共通要件」を言語化させます。

2. 依頼精度の向上

AIが言語化した人材要件を基に、エージェント向けの求人票(ジョブディスクリプション)や申し送り事項を作成。「この要件をエージェントに的確に伝えるためのポイントをまとめて」と依頼することで、紹介のミスマッチを減らし、選考の効率を高めます。

ケース3. そもそも応募が来ない場合

課題

求人広告を掲載しても、ターゲットからの応募が集まらず、掲載費用が無駄になっている。

AI活用例

1. 求人票の診断

現在掲載している求人票のテキストをAIに読み込ませ、「ターゲット(例:20代のWebエンジニア)にとって魅力的に映るか、改善点はどこか」を客観的に分析させます。

2. 魅力的なキーワードの提案

AIは、「候補者の興味を引くであろうキーワード」や「より具体性を持たせるための表現」を提案してくれます。例えば、「コミュニケーション能力」を「Slackでの分報やドキュメントツールでの非同期コミュニケーションを推奨する文化」のように具体化する、といった改善が可能です。

まとめ

採用コスト分析の本来の目的は、数値を計算することではなく、分析結果から課題を発見し、具体的な改善アクションに繋げることにあります。しかし、従来の手法では、その前段階であるデータ集計という「作業」に多くの時間が費やされていました。

今回ご紹介したように、AIを活用することで、これまで時間を割いていた面倒な作業を自動化し、人事担当者は「どの媒体の予算を増やすべきか」「選考プロセスのどこを改善すべきか」といった、より本質的で戦略的な問いに向き合う時間を創出できます。