そもそも生成AIとは?

事例紹介の前に、まずは「生成AI」の基本的な定義と、従来のAIとの違い、そして何ができるのかを簡潔にご紹介します。

従来のAIとの違い

従来のAIが、データの中から「正解」を見つけ出す”優秀な学者”だとすれば、ChatGPTやGeminiのような生成AIは、学習したデータをもとに新しいものを「創造」する”クリエイター”に例えられます。単に分析・識別するだけでなく、文章、画像、アイデアなどをゼロから作り出せる点が最大の違いです。

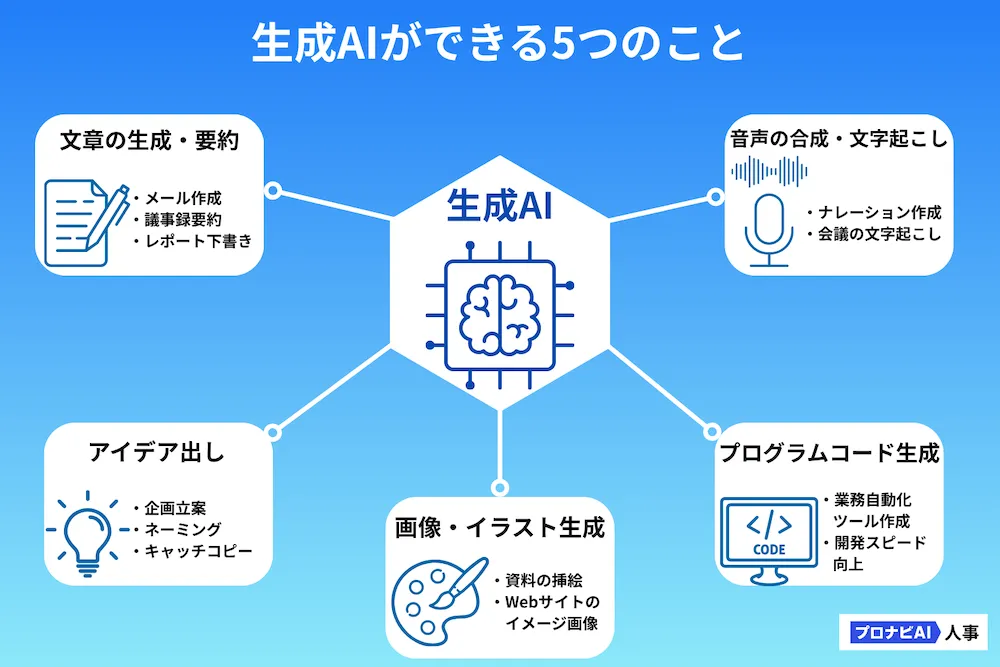

生成AIでできること

生成AIを活用して実現できる代表的な例をご紹介します。

1. 文章の生成・要約

メールやレポートの下書きを数秒で作成できます。長時間の会議内容もわずか数行にまとめられるため、まるで優秀なアシスタントのように文章作成業務をサポートします。

2. アイデア出し(壁打ち)

一人では行き詰まりがちな企画立案も、AIを相手にすれば制限なくアイデアを出せます。新商品のネーミングやイベントのキャッチコピーなど、多様な切り口で提案してくれる心強い存在です。

3. 画像・イラストの生成

「夕日に照らされる未来都市」といった指示だけで、プロのイラストレーターが描いたような高品質な画像を瞬時に生成できます。資料の挿絵やWebサイトのイメージ画像などに活用できます。

4. プログラムコードの生成

「顧客データを一覧表示するプログラムを書いて」と指示するだけで、必要なソースコードを自動生成。エンジニアの作業を補助し、開発スピードを大幅に向上させます。

5. 音声の合成・文字起こし

テキストから人間のように自然なナレーション音声を作り出したり、会議の録音データから発言者ごとに正確に文字起こししたりと、音声関連の業務を効率化します。

国内企業における生成AI活用の最新動向

「様子見」の段階は終わり、生成AIはビジネスの競争力を左右する重要技術となりました。ここでは、国内企業の動きを2つの視点から整理します。

なぜ今、多くの日本企業が生成AI活用を急ぐのか?

2023年頃から始まった生成AIの爆発的なブームは、もはや一時的なトレンドではありません。労働人口の減少という構造的な課題に直面する日本企業にとって、知的生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めた生成AIは、競争力を維持・強化するための必須ツールとなりつつあります。

当初は情報漏洩リスクなどから利用を禁止する企業もありましたが、現在ではセキュリティを確保した社内向けAIアシスタントや、特定の業務に特化したAIソリューションが次々と登場。多くの企業が「禁止」から「活用へ」と方針を転換し、具体的な導入フェーズへと移行しています。

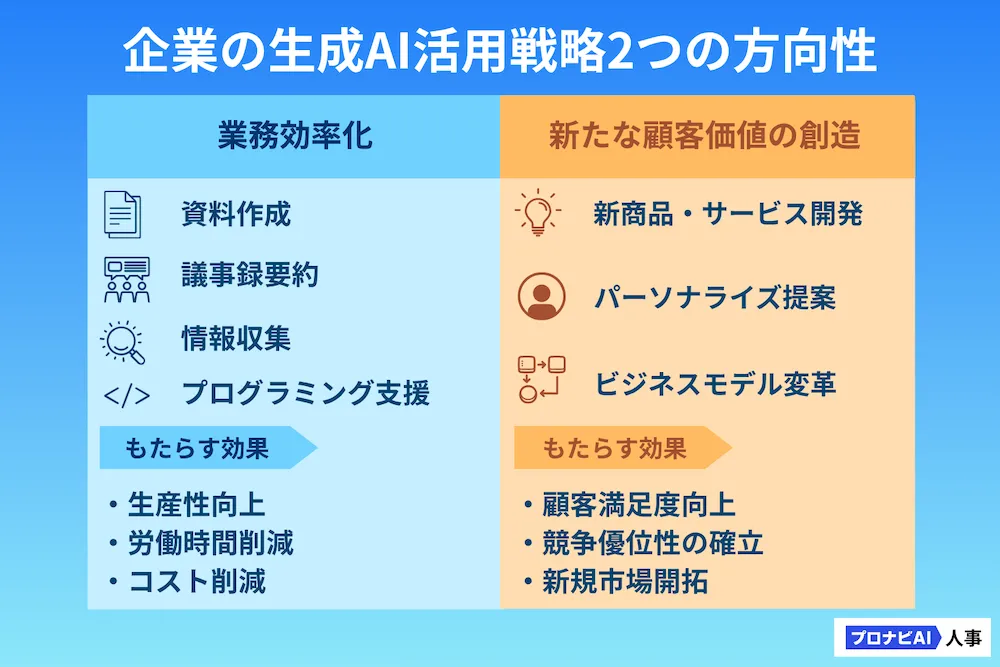

生成AI活用の2大トレンド

現在の企業における生成AIの活用は、大きく2つの方向性に分けられます。

業務効率化

資料作成、議事録の要約、情報収集、プログラミングなどの日常業務をAIで効率化し、社員が創造的な業務に集中できる環境を整える取り組みです。

新たな顧客価値の創造

AIを商品やサービスに組み込み、パーソナライズされた顧客体験を提供したり、新しい商品・サービスやビジネスモデルを創出したりする動きです。

本記事では、この2つの側面に沿った具体的な事例をバランス良くご紹介します。

【目的別】国内大手企業の生成AI活用事例10選

まずは、多くの企業に共通する「目的」別に、どのような活用がなされているかを見ていきましょう。

1. 全社的な業務効率化・生産性向上

資料作成や議事録の要約といった日常業務は、生成AI活用の主戦場です。時間のかかる作業をAIに任せることで、社員は創造的な業務や意思決定に集中できるようになります。

【パナソニック コネクト】

全社員約1万人に、独自開発したAIアシスタント「PX-GPT」を展開。最大の目的は、資料の草案作成や議事録の要約、翻訳、プログラミング支援といった日常業務の効率化です。同社は月間8万時間という壮大な労働時間削減目標を掲げ、全社的な生産性向上に取り組んでいます。

参考URL:https://enterprisezine.jp/news/detail/17630

【KDDI】

全社員3万人が利用可能なAIチャット「KDDI AI-Chat」を導入。企画書作成時の壁打ち相手として、あるいは膨大な社内文書から必要な情報を探し出す検索エンジンとして活用されています。社員一人ひとりの業務をサポートし、組織全体のパフォーマンス向上を目指しています。

参考URL:https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1503367.html

【伊藤忠商事】

全社員向けに生成AIを展開し、日常業務での活用を積極的に推進。目的は単なる業務効率化に留まりません。社員がAIを使いこなすことで新たなビジネスアイデアが生まれることを期待しており、未来の事業創出に向けた全社的な取り組みと位置づけています。

参考URL:https://aismiley.co.jp/ai_news/itochu_brainpad/

2. マーケティング・コンテンツ作成の高度化

マーケティング領域では、キャッチコピーのアイデア出しから広告クリエイティブ制作まで、生成AIがコンテンツ作成のプロセスを劇的に加速させています。

【アサヒグループジャパン】

新商品のコンセプト立案や広告コピーのアイデア出しに、生成AIを活用。人間が考えた多様なアイデアをAIに入力し、さらに多くの切り口や表現を生成させることで、企画業務にかかる時間を約30%削減する成果を上げています。

参考URL:https://www.asahigroup-holdings.com/newsroom/detail/20230516-0103.html

【株式会社サイバーエージェント】

デジタル広告事業において、生成AIを活用した広告クリエイティブ制作を積極的に推進。AIが広告効果を予測しながら、バナー広告用の画像やキャッチコピーなどを大量に自動生成する「極予測AI」を自社開発・運用しています。これにより、広告制作の生産性を飛躍的に向上させるとともに、ヒット広告を生み出すことにも成功しています。

参考URL:https://www.cyberagent.co.jp/service/ai/aicreative/

3. 顧客対応(CS)・営業活動の強化

顧客対応や営業活動の現場でも、生成AIの活用が広がっています。AIを活用することで、応対の迅速化や提案内容の精度向上が可能になり、顧客満足度の向上につながります。

【ベネッセホールディングス】

「進研ゼミ」のデジタル学習コンテンツで生成AIを活用。子ども一人ひとりの学習履歴や理解度に合わせて、AIが最適な問題を出題したり、解説を生成したりします。個別最適化された学習体験を提供することで、顧客満足度の向上を図っています。

参考URL:https://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/bc/education/2025/02/25_6129.html

【住友生命】

お客様からの電話対応を行うオペレーターを支援するシステムに生成AIを導入。お客様との会話内容をAIがリアルタイムで分析・要約し、関連する情報や最適な回答案をオペレーターの画面に表示。応対品質の向上と均一化に貢献しています。

参考URL:https://innovatopia.jp/ai/chatbot-news/42654/

4. 研究開発・プログラミング支援

R&Dやソフトウェア開発の現場でも、AIは頼れるパートナーです。コード生成や技術情報検索の効率化により、新機能開発やサービス改善を迅速化できます。

【株式会社メルカリ】

フリマアプリ「メルカリ」の開発において、AIによるコード生成を積極的に活用。プロダクト開発におけるAIが生成したコードの比率は70%にも上り、結果としてエンジニア一人あたりの開発量は前年比で64%増加したと報告されています。開発スピードを劇的に向上させ、新機能の迅速なリリースやサービス改善に繋げています。

参考URL:https://type.jp/et/feature/28981/

【大林組】

設計や施工に関する膨大な技術資料や過去のQ&Aを学習させた社内AIシステムを構築。若手社員が専門的な疑問を投げかけると、AIが即座に回答を提示。熟練技術者のノウハウ継承と、現場の課題解決スピード向上に繋がっています。

参考URL:https://www.archifuture-web.jp/headline/926.html

【LINEヤフー】

社内のエンジニア向けに、プログラミング作業を支援するAIアシスタントを提供。コードの自動生成やデバッグ(エラー修正)支援により、開発者の作業負担を軽減し、サービス開発のスピードアップを実現しています。

参考URL:https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/000862/

【業界別】特色がわかる生成AI活用事例

次に、業界特有の課題解決に生成AIがどう貢献しているかを見ていきましょう。

【金融】膨大なレポート分析とリスク管理

三菱UFJ銀行や三井住友フィナンシャルグループといったメガバンクでは、日々発表される膨大な経済ニュースや企業の決算情報をAIで要約・分析する取り組みが進んでいます。これにより、アナリストや営業担当者の情報収集業務が劇的に高速化し、より質の高い分析や顧客提案に時間を割けるようになっています。

参考URL:

・①https://www.mufg.jp/profile/strategy/dx/articles/0112/index.html

・②https://it.impress.co.jp/articles/-/24718

【製造業】設計支援と技術・ノウハウの継承

ダイキン工業では、熟練技術者が持つ空調機の故障診断ノウハウをAIに学習させました。現場の技術者がAIに問い合わせることで、まるでベテラン技術者が隣にいるかのように、故障原因の特定や最適な修理方法のアドバイスを受けられます。

参考URL:https://www.foresight.ext.hitachi.co.jp/_ct/17789652

【小売業】パーソナライズされた販促と需要予測

アパレル大手のアダストリアは、ECサイトに寄せられる膨大な顧客レビューをAIで分析。顧客がどのような点に満足し、何に不満を感じているかを瞬時に可視化し、その声を商品企画やECサイトのサービス改善にスピーディに反映させています。

参考URL:https://note.com/biz_com/n/nf9dadceeeea7

【人材・教育】個別最適化された学習体験の提供

リクルートは、企業が求人メディアに掲載する募集原稿の作成を支援するサービスに生成AIを導入。企業の基本情報を入力するだけで、求職者にとって魅力的な求人コピーの草案を複数パターン提案し、人事担当者の作成負荷を軽減しています。

参考URL:https://www.tracom.co.jp/tralog/indeed-new-service/

その他、自治体における住民向けFAQの自動化、医療現場での論文読解支援、不動産業界での物件紹介文の自動生成など、活用は多岐にわたります。

【最先端】経営の中枢を担うAI活用事例

これまでの業務効率化とは一線を画す、経営の中枢そのものにAIを活用しようという先進的な取り組みも始まっています。

【キリンホールディングス】経営会議に参加する「AI役員」

キリンホールディングスは、経営層の意思決定を支援する「AI役員 CoreMate」を経営戦略会議に導入します。過去10年分の議事録や膨大な情報を学習したAIで、特徴的な12のAI人格が多角的に議論し、その論点を人間の経営層に提示。客観的で多様な視点を提供することで、議論の質と意思決定のスピード向上を目指す、未来型の経営スタイルを推進しています。

参考URL:https://news.livedoor.com/article/detail/29302795/

海外企業のユニークな生成AI活用事例5選

海外では、業務効率化に留まらない、創造性やブランディングに直結するユニークな活用事例も生まれています。

【コカ・コーラ】ファンを巻き込む共創型マーケティング

"Create Real Magic" と題し、自社のブランド素材と生成AIを組み合わせて、ファンがオリジナルのデジタルアートを制作できるコンテストを実施。世界中から多くの作品が投稿され、ファンとのエンゲージメントを高めると同時に、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を活用した新しい形のマーケティングとして大きな話題となりました。

参考URL:https://news.designrush.com/coca-cola-partners-with-openai-for-new-campaign

【NVIDIA】創薬プロセスを加速する「デジタルバイオロジー」

半導体大手のNVIDIA社は、創薬のための生成AIプラットフォーム**「BioNeMo」**を提供しています。このAIは、特定の病気に効果のある新しいタンパク質や分子構造をゼロから設計することが可能です。これにより、従来は数年かかっていた新薬候補の発見プロセスを劇的に短縮し、人類の健康という根源的な課題解決に貢献しています。

参考URL:https://www.nvidia.com/ja-jp/clara/biopharma/

【Stitch Fix】"売れる"スタイルを生み出すパーソナル提案

オンラインスタイリングサービス大手のStitch Fixは、生成AIを用いて、顧客一人ひとりの好みや過去の購入履歴に基づいた、まだ世に存在しない新しいファッションスタイルの画像を生成。これをスタイリストが参考にすることで、よりパーソナルで満足度の高い提案を実現し、ビジネスの根幹である「提案力」を強化しています。

参考URL:https://careerswami.com/expert-in-the-loop-generative-ai-stitch-fix/

【Shopify】EC運営者のクリエイティブ業務を標準機能で支援

世界的なECプラットフォームであるShopifyは、出店者が商品説明文を作成する際に、キーワードを入力するだけでAIが魅力的な文章を自動生成してくれる機能を標準搭載。これにより、文章作成が苦手な運営者でも、商品の魅力を最大限に伝えることが可能になり、プラットフォーム全体の売上向上に貢献しています。

参考URL:https://apps.shopify.com/automated-description-writing?locale=ja

【Duolingo】言語学習を"実践"に変えるAI会話パートナー

世界中で利用される語学学習アプリDuolingoは、AIとロールプレイング形式で会話できる新機能「Roleplay」を提供。ユーザーは「カフェで注文する」といった具体的なシチュエーションで、AIを相手に自然な会話練習が可能になりました。これにより、インプット中心だった学習を、より実践的なアウトプットの場へと進化させています。

参考URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000069537.html

すぐに使える!代表的な生成AIサービス

多くの企業が実際に活用している、代表的な生成AIサービスをいくつかご紹介します。それぞれに特徴があり、目的に応じて使い分けることが重要です。

| ツール名 | 種類 | 特徴・主な用途 |

|---|---|---|

| ChatGPT / Gemini | 対話型AI | 資料作成、アイデア出し、翻訳、要約など、最も汎用性が高い。 |

| Microsoft Copilot | AIアシスタント | Office製品(Word, Excel, PowerPoint)と連携し、業務効率を劇的に向上。 |

| Midjourney / Stable Diffusion | 画像生成AI | Webサイトの挿絵、広告バナー、SNS投稿用の画像などを生成。 |

| GitHub Copilot | プログラミング支援 | エンジニアのコード記述をリアルタイムで補助。 |

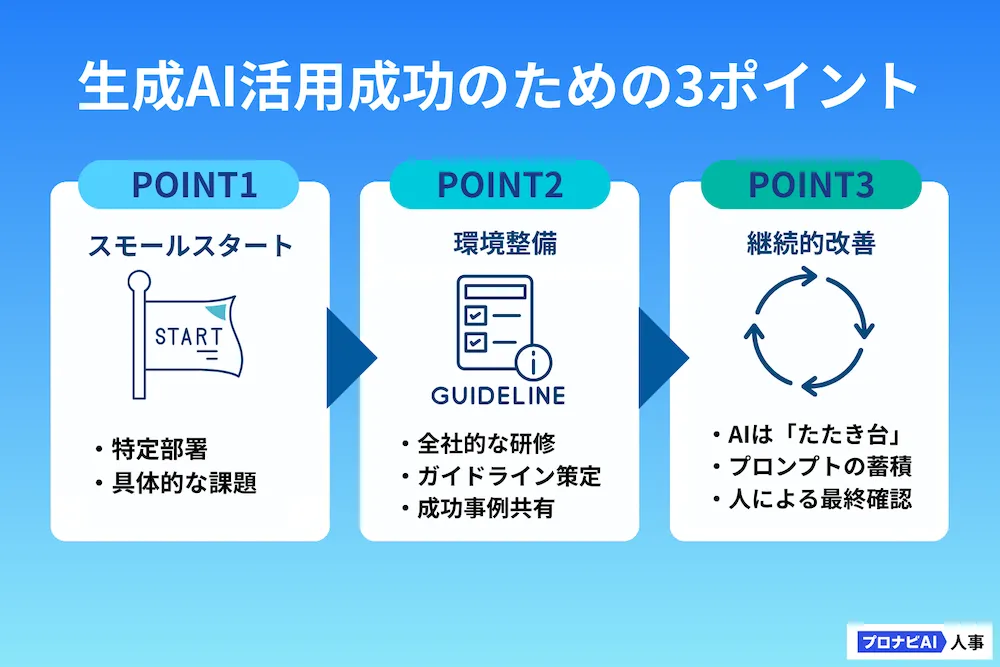

生成AI活用を成功させるための3つのポイント

生成AIは優秀ですが、万能ではありません。その効果を最大限に引き出すためには、戦略的かつ段階的な導入が不可欠です。ここでは、企業活用を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

1.「小さな課題」から始める(スモールスタート)

いきなり全社的な大規模導入を目指すのではなく、まずは特定の部署の、特定の業務課題に絞って試すことが成功の鍵です。「会議の議事録作成に時間がかかりすぎている」「顧客へのメール返信を効率化したい」など、身近で具体的な課題に適用し、小さな成功体験を積み重ねていくことが、全社展開への着実な一歩となります。

2. 社員のリテラシー向上とガイドライン策定

ツールを導入するだけでは、活用は進みません。基本的な使い方を学ぶ研修会を実施したり、各部署で活用アイデアを共有する場を設けたりと、社員全体のAIリテラシーを引き上げることが重要です。同時に、機密情報の入力を禁止するなど、安全に使うための社内ガイドラインを策定し、全社員に周知徹底することも不可欠です。

3. 完璧を求めず、試行錯誤を繰り返す

生成AIの回答は、常に100%正確とは限りません。AIの生成物を「下書き」や「たたき台」と位置づけ、最後は人間が必ず確認・修正するという前提で運用することが重要です。AIとの対話を繰り返しながら、より良いアウトプットを引き出すための指示(プロンプト)のコツを組織として蓄積していく、試行錯誤のプロセスそのものが企業の競争力となります。

生成AI導入前に知っておくべき注意点とリスク

生成AIは強力なツールである一方、ビジネスで利用するには注意すべきリスクも存在します。導入を決定する前に、以下の点を必ず理解しておきましょう。

1. 情報漏洩・セキュリティ

最も注意すべきリスクです。一般的な対話型AIに、社内の機密情報や顧客の個人情報を入力した場合、その情報が外部に漏洩したり、AIの学習データとして意図せず利用されたりする可能性があります。セキュリティが確保された法人向けサービスを選定することが必須です。

2. ハルシネーション(もっともらしい嘘)

生成AIは、事実に基づかない情報を、あたかも事実であるかのように生成することがあります。これを「ハルシネーション」と呼びます。AIの回答を鵜呑みにせず、特に正確性が求められる情報については、必ず人間によるファクトチェックを行う必要があります。

3. 著作権・知的財産権の侵害

AIが生成したコンテンツが、既存の著作物と酷似している場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。また、AIの学習データそのものの著作権についても、法的な議論が続いています。商用利用する際は、生成物の独自性を確認するなど、慎重な運用が求められます。

4. 倫理的な問題とバイアス

AIは、学習データに含まれる社会的・歴史的な偏見(バイアス)を反映した、不適切または差別的な表現を生成する可能性があります。企業の公式な発信として利用する際には、倫理的な観点からのチェックが欠かせません。

まとめ

本記事では、国内外の具体的な企業事例を20個ご紹介しました。 成功企業に共通しているのは、AIを単なる万能ツールではなく「業務を支援する優秀なアシスタント」と捉え、自社の課題解決のためにまず小さく試し、改善を重ねる姿勢です。

今回ご紹介した事例の中に、一つでもあなたのビジネスのヒントになるものがあれば幸いです。ぜひ、成功事例に学び、自社ならではの活用法を見つける第一歩を踏み出してください。