...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

失敗しない!ビジネスにおすすめの生成AIの選び方と3大対話型AI徹底比較 | プロナビAI人事

見る、学ぶ、実践する。

イベント・セミナー動画が見放題

プロナビAIの無料会員登録で、話題のイベントやセミナー動画が見放題。

話題のイベント・セミナーのアーカイブ動画をいつでも視聴 すぐに使える実践的なプロンプト集・テンプレートを限定公開 最新のAI活用術をまとめたメールマガジンを毎週お届け 失敗しない!ビジネスにおすすめの生成AIの選び方と3大対話型AI徹底比較 この記事は約10分で読めます 2025年11月20日 近年、生成AIの業務導入は多くの企業にとって重要なテーマとなりつつあります。 しかし、「ChatGPT」「Copilot」「Gemini」などのツールが次々と登場し、どのサービスが自社の業務に本当にフィットするのか、選定に悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。

特に法人利用では個人利用とは異なり、「セキュリティは万全か?」 「既存のOfficeソフトと連携できるか?」といった、実務に直結するシビアな視点が不可欠です。

本記事では、失敗しない生成AIの選び方を5つのステップで解説し、さらに読者の最大の悩みである「3大AI(ChatGPT/Copilot/Gemini)」の徹底比較に加え、業務シーン別のAIツール14選も紹介します。

この記事を読めば、自社に最適なツールを見極めるための、具体的な判断基準が明確になります。

POINT

法人向け生成AIの選び方を「目的・セキュリティ・コスト・連携・操作性」の5ステップで整理する方法 ChatGPT/Microsoft Copilot/Google Geminiの違いと、自社環境に応じた最適な選び方 そもそも生成AIとは? 業務で何ができるのか

生成AIとは、従来のAIとは異なり、AI自らが新しいコンテンツを「生成」できる技術 のことです。

1. 文章・対話(最もよく使われる分野)

見る、学ぶ、実践する。

イベント・セミナー動画が見放題

プロナビAIの無料会員登録で、話題のイベントやセミナー動画が見放題。

話題のイベント・セミナーのアーカイブ動画をいつでも視聴 すぐに使える実践的なプロンプト集・テンプレートを限定公開 最新のAI活用術をまとめたメールマガジンを毎週お届け テキストの作成、要約、翻訳、アイデア出しなど、ビジネスにおける「書く」作業の多くをサポートします。最も汎用性が高く、多くの企業が最初に導入しやすい分野です。

会議の長い議事録を、3行の「決定事項」に要約させる

取引先への丁寧な謝罪メールの草案を3パターン作成させる

新サービスのキャッチコピーのアイデアを100個出させる

2. 画像・デザイン 「こんな画像が欲しい」とテキストで指示するだけで、オリジナルの画像を生成できます。資料作成やWebサイト運営のビジュアル素材作成コストを大幅に削減できる可能性があります。

プレゼン資料に使う「未来都市のイメージ画像」を生成させる

Webサイトのコラム記事に合う「アイキャッチ画像」を作成させる

3. 音声・動画 テキストから非常に自然なナレーション音声を作成したり、簡単な動画を生成したりできます。研修マニュアルの作成や、社内向けコンテンツ制作などで活用できます。

作成したマニュアル動画に、クリアなナレーション音声を生成させる

簡単な製品紹介のデモ動画をテキストの指示文から作成させる

4. プログラミング 専門知識が必要だったコード作成もサポートします。非エンジニア部門でも、ちょっとしたスクリプトや自動化処理を任せることで、日常業務の効率化などに活用できる可能性があります。【活用例】

Excel作業を自動化するための「マクロ(VBAコード)」を作成させる

簡単なWebサイトのHTML/CSSコードを生成させる

このように、生成AIは「アシスタント」として様々な業務をサポートできます。 では次に、数あるツールの中から、自社に最適なAIを選ぶための「5つのステップ」を見ていきましょう。

法人向け「生成AIの選び方」最重要5つのステップ 生成AIの選定で失敗しないためには、ツールの機能比較から入るのではなく、まず「自社の基準」を明確にすることが不可欠です。 以下の5つのステップに沿って、自社のニーズを整理してみてください。

STEP1. 目的の明確化 「何のためにAIを導入するのか」 という目的の解像度が、選定の成否を分けます。目的が曖昧なままでは、どの機能が自社に必要なのか判断できません。

「なんとなく業務を効率化したい」

「競合他社が導入したから」

「営業部門の議事録作成と日報作成にかかる時間を、現状の半分にしたい」

「マーケティング部門のブログ記事の草案作成を自動化し、コンテンツ制作本数を増やしたい」

「カスタマーサポートのよくある質問への回答をAIで補助し、応答時間を短縮したい」

このように、「どの部門」の「どの業務」を「どう改善したいか」まで具体化する

STEP2. セキュリティ要件の確認(情シス・法務視点) 法人利用において、機能と同じかそれ以上に重要なのがセキュリティです 。特に以下の点は、情報システム部門や法務部門と連携し、必ず確認をしてください。

入力データはAIの学習に使われるか? これが法人利用における最大の論点です。無料版の多くは、入力した情報(機密情報や顧客情報を含む可能性)がAIの学習データとして再利用されるリスクがあります。 そのため、法人向けプランで保証されている「オプトアウト(入力データを学習させない)」設定が可能か どうかは、必ず確認すべき要件です。この点がクリアできなければ、業務での本格利用は非常に危険といえます。

データはどこで管理されるか? グローバルなAIツールの場合、データが海外のサーバーで処理・保存されることが一般的です。 そのため、自社のセキュリティポリシー等が、データの国外転送を許容しているかを確認する必要があります。もし国内サーバーでの管理が必須要件となる場合は、国産AIサービスがが有力な選択肢 になります。

アクセス管理(認証)は可能か? 社員が個人のGoogleアカウントなどで自由にAIを使い始めると、会社側は「誰が」「何を」入力したか管理できず、シャドーITのリスクとなります。 そのため会社が許可した社員だけが利用できるよう、SSO(シングルサインオン)など、既存の認証基盤と連携できるか どうかも、法人選定では重要な確認ポイントです。

STEP3. コストの決定 「どこまでのコストを許容できるか」を明確にします。基本的なプランは大きく次の3つに分類できます。

無料版 データ学習などのセキュリティリスクや機能制限が大きく、法人での本格的な業務利用には向きません。「AIがどんなものか」を個人が試すレベルにとどめるのが現実的です。

個人向け有料版 (Pro / Plus) 月額数千円程度で、高性能な最新モデルが利用できます。ただし、「アクセス管理」などの法人向けガバナンス機能は限定的で、組織単位での統制には不向きです。

法人向けプラン (Team / Enterprise) セキュリティと管理機能が最も強化されています。コストは上がりますが、オプトアウトの保証やアクセス管理機能が標準搭載されてるケースが多く、法人利用の「最低ライン」となるケースが一般的です。

まずはスモールスタートで「個人向け有料版」を一部門で試すのか、最初から全社導入を見据えて「法人向けプラン」の予算を確保するのかを決めましょう。

STEP4. 機能・既存ツールとの連携 自社の目的を達成するために必要な機能は何か、今使っているツールと連携できるかは、費用対効果に直結します。

目的達成に必要な「コア機能」 STEP1で明確にした目的を達成するために、どの機能が必須なのかを確認します。 例えば、

最新モデルが利用できるか

PDFやExcelなどのファイルを読み込ませて要約・分析できるか

画像生成や画像解析機能が必要か

既存ツールとの「連携性」 既存ツールとの連携は、費用対効果に直結する重要なポイントです。AIを使うためだけに別のツールやWebサイトを開く作業は、現場の社員にとっては手間となり、定着を妨げます。

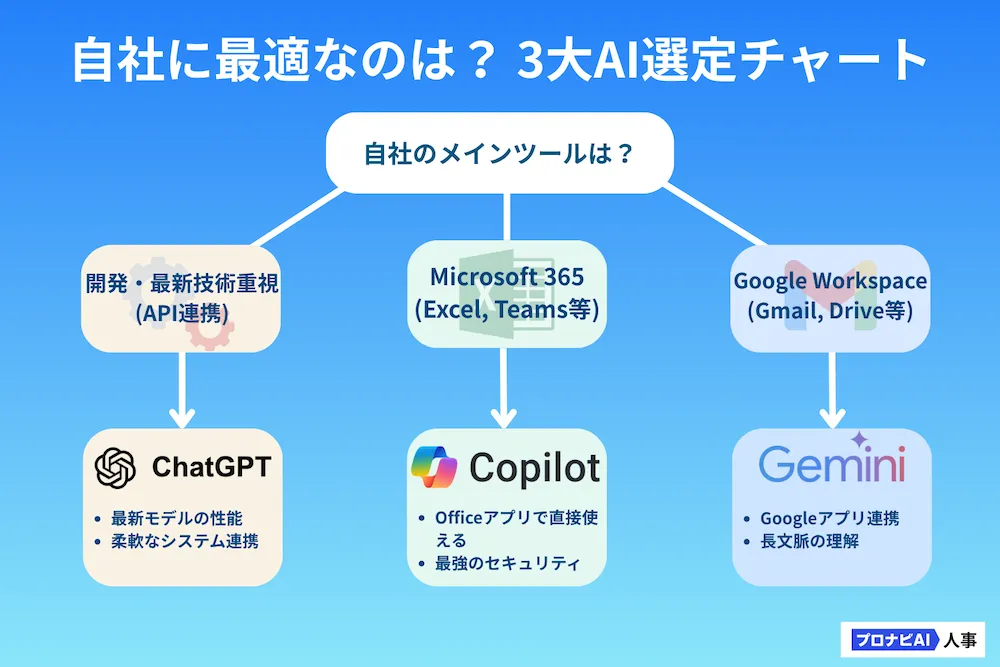

Microsoft 365 (Word, Excel, Teams) を利用している企業Copilot が有力候補

Google Workspace (Gmail, Drive, Docs) を利用している企業Gemini が有力候補

「今使っているExcelやTeamsの上でAIが使える状態」の方が、現場の定着は圧倒的に早くなります。

STEP5. 操作性・サポート体制

操作性(UI:ユーザーインターフェース) 導入しても、操作が複雑で使われなければ意味がありません。ITリテラシーが高くない社員でも抵抗なく使えることが大切です。

直感的に使えるシンプルな画面設計になっているか

マニュアルを見なくても使い始められるか

サポート体制 特に海外ツールを選定する場合、サポート体制の確認は必須です。

導入時の操作説明会などの支援はあるか

トラブルが発生した際に日本語でのサポートが迅速に受けられるか

徹底比較!主要「対話型AI」3選、法人はどれを選ぶべき? 法人利用の主流となっている対話型AIの「ChatGPT」「Microsoft Copilot」「Google Gemini」 は、搭載されているAIモデルや得意分野が異なります。特に「自社が普段どのITツールを使っているか」が、選定の大きな分かれ道となります。

この3大対話型AIの違いを比較表で詳しく確認していきましょう。

最大の強み 主な法人プラン 料金目安 法人セキュリティ こんな企業に ChatGPT ・最新モデルの速さ(GPT-5) Team, Enterprise Team: 約$25〜$30 ◎ ・スタートアップ、開発部門 Microsoft Copilot ・Office連携(Excel, Word, Teams) Copilot for Microsoft 365 約$30(1名〜) ◎ Microsoft 365を全社導入している大企業・中堅企業 Google Gemini ・Google Workspace連携(Gmail, Drive) Gemini for Google Workspace

Workspaceプランに標準搭載(追加費用なし)

※Business Standard:約 $14/ユーザー・月

◎ Google Workspaceを全社導入している企業

※料金は2025年11月時点での目安であり、プランや為替によって変動します。

ChatGPT (Team / Enterprise) OpenAI社が開発した、生成AIブームの火付け役となった対話型AIです。

特徴 最新の高性能モデルが比較的早く実装される傾向があり、純粋な「AIの賢さ」や「回答の自然さ」に強みがあります。また、APIが豊富に公開されており、自社システムにAI機能を組み込む際の柔軟性が高いのも強みです。

法人プランのメリット 法人プラン(Team / Enterprise)では、入力データを学習に使用させない設定(オプトアウト)が標準で適用され、管理者が組織全体の設定を統制可能です。また、管理コンソールやSSO連携など、企業向けのアクセス管理機能も提供されます。

こんな企業におすすめ

最新・最強のAIモデルを使いたい開発部門やマーケティング部門

API連携を前提に、自社サービスや業務フローにAIを深く組み込みたい企業

Microsoft Copilot (for Microsoft 365) Microsoft社が、OpenAIの技術をベースに自社製品群へ組み込んだAIです。

特徴 最大の強みは、Word・Excel・PowerPoint・Teamsといった日常業務で使うMicrosoft 365アプリとのシームレスな連携です。「Teams会議の議事録を自動で要約する」「Excelのデータから傾向を分析しグラフ化する」といった作業を、使い慣れたアプリ上で直接行えます。

法人プランのメリット 「Copilot for Microsoft 365」は、Microsoft 365の強固なセキュリティ基盤で保護されています。入力したデータがAIの学習に使われないことはもちろん、自社のMicrosoft 365内データの外部に出ない設計となっており、セキュリティを最重要視する法人にとって高い安心感があります。

こんな企業におすすめ

全社的にMicrosoft 365を導入・活用している企業

Officeソフトを使った資料作成やデータ分析、Teamsでの会議が多い企業

Google Gemini (for Google Workspace) Googleが開発したAIで、Google Workspaceと連携して利用するサービスです。

特徴 Gmail・Google Drive・Google Docs(ドキュメント)・Sheets(スプレッドシート)との連携が強みです。

大量のGmailから重要案件を要約する

Drive内の複数の資料を横断して回答を生成する

といった、Googleエコシステム内での作業効率化に優れています。

法人プランのメリット 「Gemini for Google Workspace」では、入力データがAIの学習に使われることはなく、Google Workspaceのセキュリティ基盤によって保護されています。

こんな企業におすすめ

全社的にGoogle Workspaceを導入・活用している企業

GmailやGoogle Driveでの情報管理が業務の中心となっている企業

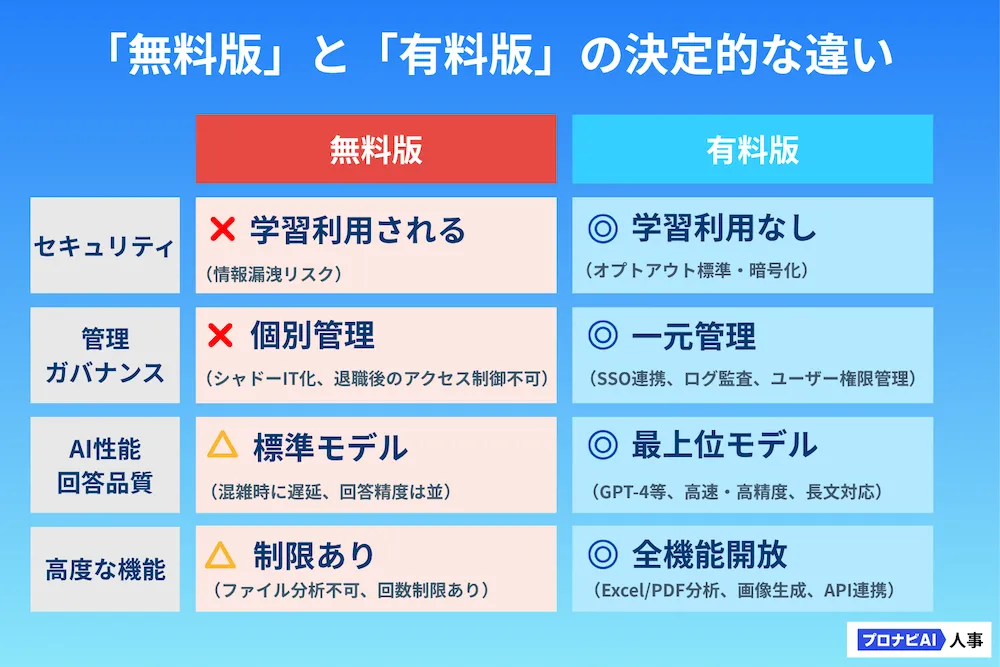

「無料版」と「有料版(Pro/Plus)」の決定的な違いとは? 「無料版でも十分高性能だ」と感じるかもしれませんが、法人が業務で機密情報を扱う場合、無料版の利用は絶対に避けるべき

結論から言えば、法人が業務で使うのであれば、最低でも「個人向け有料版(Pro/Plus)」、ガバナンスを効かせるなら「法人プラン」が前提となります。その理由は、大きく3つあります。

1. セキュリティとデータ保護 無料版と有料版を分ける最も決定的な違いです。

一方、有料版(Pro/Plus)や法人プラン(Team/Enterprise)では、このデータ学習をオフにする「オプトアウト」設定が提供されたり、法人プランでは標準で「学習利用しない」ことが契約で保証 されたりしています。

業務利用の第一歩は、このセキュリティリスクを排除することです。

2. AIモデルの性能と回答の質 無料版と有料版では、搭載されているAIモデルが異なるケースが多くあります。

比較的古いモデルが使われることが多く、処理速度は速いものの、複雑な指示の理解や文章の論理性が劣る場合があります。

最新の高性能モデルが利用できます。

「AIは思ったほど使えない」と判断している人の多くが、無料版の性能だけで評価してしまっているケースも少なくありません。

3. 機能制限と安定性 有料版では、PDFやExcelファイルをアップロードして内容を分析させたり、高度なデータ分析機能(ChatGPTのAdvanced Data Analysisなど)を使えたりしますが、無料版ではこれらの機能が制限されています。

無料版は、アクセスが集中する時間帯に利用を制限されたり、回答速度が遅くなったりすることがあります。また、1時間あたりの質問回数に上限がある場合もあります。

このように、「無料」と「有料」の間には、特にセキュリティ面で法人利用の可否を分ける決定的な差が存在します。

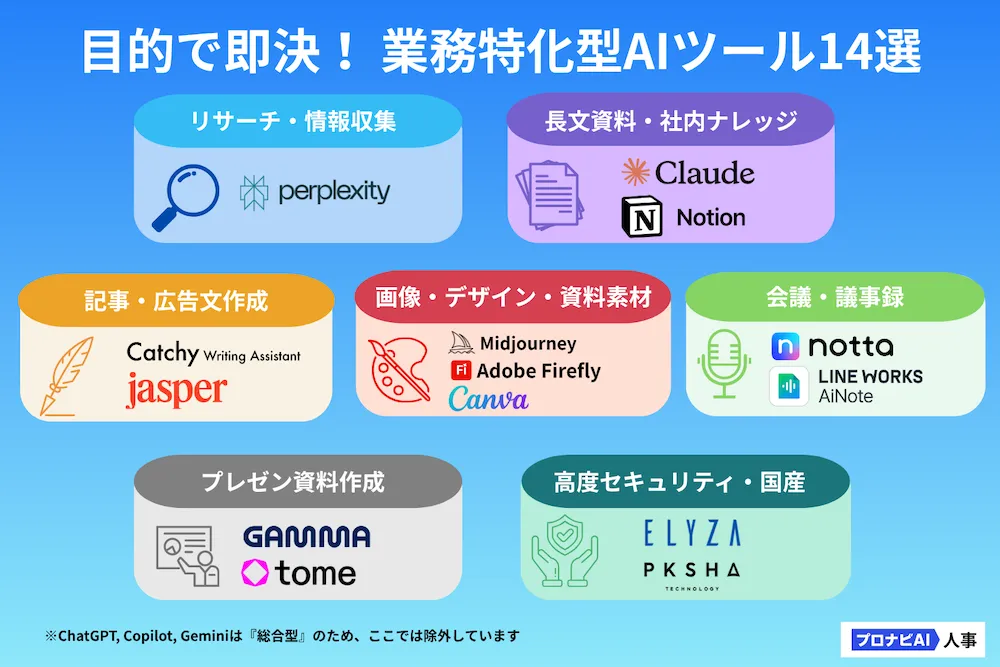

大AI以外の選択肢は?用途別のおすすめ生成AIツール14選 3大AI(ChatGPT/Copilot/Gemini)は、万能型のアシスタントとして非常に優秀です。 しかし、特定の業務においては、その分野に特化して開発されたAIツールの方が、より高い成果を出せる場合があります。

この章では、3大AI以外の有力な選択肢として、具体的な業務シーン別に14のツールを紹介します。

1. 競合リサーチや情報収集

Perplexity.ai (パープレキシティ) 情報収集やリサーチ業務に特化した生成AIです。

2. 長文資料・社内ナレッジの活用

Claude (クロード) 3大AIに次ぐ「第4の有力候補」とも言える高性能AIです。特に、数百ページ規模の長文PDF(調査レポートや契約書など)をまとめて読み込ませ、高精度に要約・分析させる能力に優れています。AWSやGoogle Cloudといった法人向けクラウド環境でセキュアに利用できる点も強みです。

Notion AI (ノーション AI) すでにNotionを社内Wikiやナレッジベースとして利用している企業にとって、最有力候補となります。社内の既存ドキュメント(Notion内の情報)をAIが学習・検索し、「昨年のAプロジェクトの反省点は?」といった社内情報に基づいた回答や文書作成、要約を行えるのが最大の強みです。

3. 記事や広告文の作成

Catchy (キャッチー) 日本のマーケティング文脈に強く、キャッチコピー、ブログ記事、広告文など、100種類以上の生成パターンテンプレートを持つ国産ツールです。指示に悩まず、テンプレートを選ぶだけで高品質な日本語コンテンツを生成できる手軽さが魅力です。

Jasper.ai (ジャスパー) グローバルで広く使われており、SEOに強いブログ記事やSNS投稿など、マーケティングコンテンツの生成に特化しています。複数のペルソナやブランドトーンをAIに記憶させ、一貫したマーケティングメッセージを組織的に生成する機能に優れています。

4. 資料やWebサイトの画像作成

Midjourney (ミッドジャーニー) Discord(チャットツール)上で利用する、高品質で芸術的な画像生成に特化したAIです。芸術性の高いキービジュアルを求めるデザイナーや、企業のブランディング部門などで活用されています。

Adobe Firefly (アドビ ファイアフライ) Photoshopや IllustratorなどのAdobe製品に組み込まれているのが最大の強みです。Adobe Stockの画像で学習しているため、生成した画像の著作権リスクが低い(商用利用が安全)ことが保証されており、コンプライアンスを重視する企業に最適です。

Canva AI (キャンバ) デザインツール「Canva」内で利用できるAI機能です。AIで画像を生成した後、そのままCanva上で資料やバナーにデザイン・編集できる手軽さが魅力です。専門デザイナーがいない部門でも一定のクオリティビジュアルを素早く作成できます。

5. 会議の文字起こしと議事録要約

Notta (ノッタ) 高精度な日本語の文字起こしと、AIによる要約・話者ごとの分離が可能なツールです。ZoomやTeamsなどのWeb会議とのリアルタイム連携や、動画・音声ファイルのインポート機能が充実しており、会議が多い部門で幅広く利用されています。

LINE WORKS AiNote (ラインワークス AIノート) 「CLOVA Note」の正式な後継サービスです。法人向けチャットツール「LINE WORKS」の一機能として提供されており、国産ならではの高い日本語認識精度と、ビジネス利用を前提としたセキュリティ・管理機能が強みです。

6. プレゼン資料(スライド)の自動生成

Gamma (ガンマ) 「このテーマでスライドを作って」と指示するだけで、プレゼンテーション全体の構成案、各スライドのテキストからデザインまでを自動生成します。営業提案資料や社内発表資料の「たたき台」を素早く作るのに最適です。

Tome (トーム) Gammaと並ぶ、資料自動生成AIの代表格です。デザイン性が高く、ストーリーテリング(物語性のある構成)を重視したプレゼン資料の生成を得意としています。

7. 高度なセキュリティとカスタマイズ SaaS型ツールでは対応できない、より高度なセキュリティ要件や、自社の基幹システムとの連携が必要な場合は、国内のAIベンダーが提供するエンタープライズ向けソリューションが選択肢となります。

ELYZA (イライザ) 国内のAI開発企業で、日本語の扱いに長けた高性能なLLM(大規模言語モデル)を開発しています。金融機関や自治体など、セキュリティ要件が非常に厳しい業界向けに、オンプレミス(自社サーバー)環境でのAI導入や、特定の業務に特化したAIソリューションを提供しています。

PKSHA Technology (パークシャ テクノロジー) 対話エンジンや画像認識など、多様なAIアルゴリズムを開発・提供する企業です。同社の技術は、社内ヘルプデスク用のAIチャットボットや、コンタクトセンターの顧客対応支援など、国内企業の「既存の業務の仕組み」にAIを組み込む形で広く利用されています。

生成AIの「選び方」で失敗しないための3つの注意点 導入を急ぐあまり、よくある失敗パターンにはまってしまうケースがあります。以下の3点に注意して選定を進めましょう。

1. 「とりあえずChatGPT(無料版)」で判断してしまう 最も陥りやすい落とし穴です。「AIの性能は無料版で十分だ」と安易に判断し、そのまま業務利用あるいは導入見送りを決めてしまうケースです。

前述の通り、無料版にはセキュリティリスク(データ学習)があり、機密情報を扱えません 。また、機能や性能面でも有料版・法人プランとは大きな差があります。 「生成AI=ChatGPTの無料版」という認識のまま選定を進めると、本来得られるはずの業務効果や、自社に本当に必要なセキュリティ要件を見誤ることになります。

2. 機能の多さやスペックだけで選んでしまう 「最新モデル搭載」「多機能」といった最新のスペックや機能の多さだけでツールを選定し、現場のニーズを無視してしまうパターン です。

どんなに高性能でも、現場の社員が求めているのが「いつものExcel作業の効率化」であれば、必要なのはスペックよりも「Excelとのシームレスな連携」です。 導入担当者はスペックに目を奪われがちですが、実際にツールを使う現場の社員が「使いにくい」「自分の業務に役立たない」と感じれば、そのAIは使われなくなってしまいます。

3. 既存ツールとの連携を軽視する 生成AI選定において「既存ツールとの連携」の優先順位を低く見積もってしまうのは危険です。

多くの業務は、WordやExcel、あるいはGmailやスプレッドシート上で行われています。AIを使うため「だけ」に、毎回別のWebサイトを開いてコピペする作業は、想像以上に非効率であり、現場の抵抗感につながります。

「今使っているツール上でAIが使えるか」 は、導入後の定着率、ひいては費用対効果に直結する、非常に重要な選定基準です。

まとめ 本記事では、法人が失敗しない「生成AIの選び方」として、5つのステップと注意点を解説しました。

最適なツールを選ぶ鍵は、スペック比較からではなく、まず「利用目的」と「セキュリティ要件」という自社の基準を明確にすることです。特にセキュリティ面では、無料版のリスクを理解し、法人プランや有料版の利用を前提に検討することが不可欠です。

生成AIは「導入」がゴールではなく、現場で「活用」され、成果に繋がったかが重要 です。まずは自社の要件をクリアできるプランを選定し、無理のない範囲からスタートさせてみてはいかがでしょうか。