この記事でわかること

- 採用・育成・評価・労務など人事プロセス別の具体的な生成AI活用事例12選

- 失敗しないための人事部門主導の生成AI導入5ステップと社内ガイドライン整備のポイント

- 明日から使える、人事実務(採用面接・研修・1on1)向けプロンプト例

なぜ今、人事部門で生成AIの活用が求められるのか?

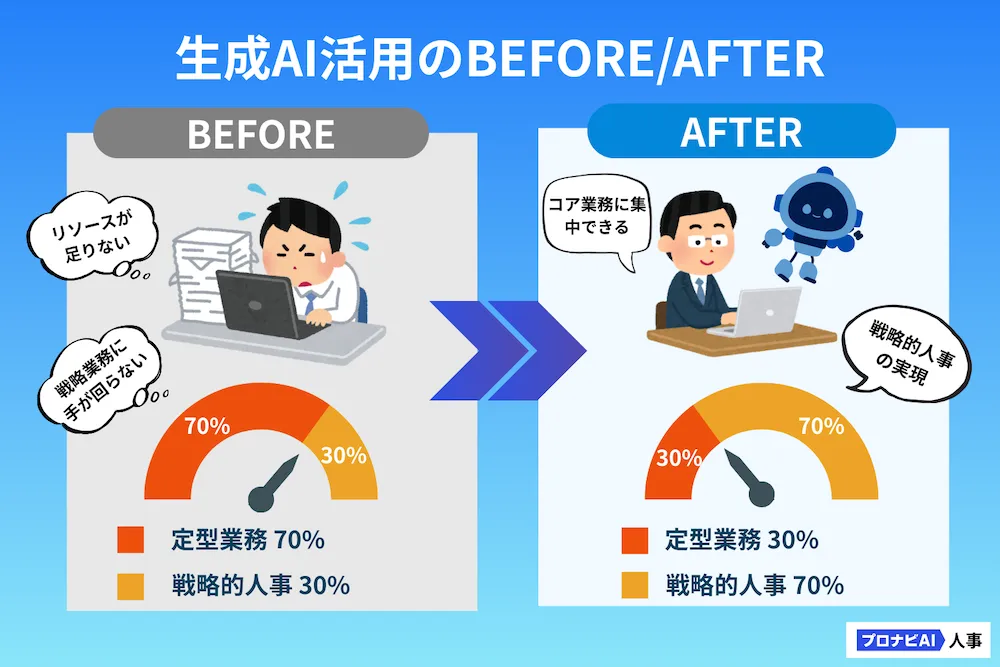

現代の人事部門は、正確な「定型業務」と高度な「戦略的人事」という2つの役割の両立を求められています。 しかし、多くの現場では構造的な課題を抱えており、生成AIがその有力な解決策として注目されています。

リソースを圧迫する「定型業務」

まず大きな課題として、給与計算、入退社手続き、社内からの膨大な問い合わせ対応といった「定型業務」が、人事担当者のリソースを圧迫している実情があります。 これにより、本来注力すべき中長期的な人材戦略や組織開発に着手できずにいるケースが少なくありません。

「戦略的人事」への高まる期待

一方で、経営環境の変化が激しい現代において、経営層から人事部門に対し、「データに基づいた最適な人材配置」や「従業員エンゲージメントの向上」といった「戦略的人事」への期待はますます高まっています。 定型業務に追われながらも、この高度な要求に応えなければならない二重のプレッシャーが存在します。

AIは「脅威」ではなく「戦略的パートナー」

生成AIは、文章作成・データ要約・問い合わせ対応といった定型業務を高速かつ高精度で処理し、担当者の負荷を大幅に軽減します。

重要なのは、AIが人事の仕事を奪うのではなく、“優秀な補佐役”として活用する視点です。定型業務をAIに委ねることで、人事担当者は「対話」「企画」「意思決定」といった本質業務に集中できるようになります。

生成AIの導入は、戦略的人事への移行を後押しする有力なアプローチといえるでしょう。

【徹底解説】国内大手3社の人事領域における生成AI活用事例

国内の先進企業が、具体的に「どの業務」を「どう効率化」しているのか、詳細な事例を見ていきましょう。自社で導入する際のヒントになるはずです。

1. みずほFG:AIヘルプデスクによる「照会業務」の完全自動化

みずほフィナンシャルグループは、グループ約5万名の従業員を対象とした人事関連の照会対応に、生成AIを活用した「AIヘルプデスク」を導入しました。

【対象業務】

従業員からの人事関連FAQ対応(育児休暇、経費精算、リモートワーク規定など)

【AIの役割】

従来は人事部の担当者が個別に回答していた定型的な問い合わせに対し、AIが社内ドキュメントや規定を直接検索し、自然な文章で24時間365日自動回答。

【導入効果】

問い合わせ対応業務の負担を減らし、創出された時間をより戦略的な人事業務に充てることが目的。

参考

みずほフィナンシャルグループ、「PKSHA AI ヘルプデスク」を導入、グループ約50,000名の人事関連の照会対応に活用|PR TIMES

2. 三菱UFJ銀行:スキル可視化による「戦略的人材配置」の効率化

三菱UFJ銀行は、生成AIサービスを用い、戦略的な人材配置の検討プロセスそのものを効率化する実証実験を行いました。

【対象業務】

人事異動や人材配置の検討業務

【AIの役割】

生成AIが、行内に蓄積された膨大なテキストデータ(業務経歴、面談記録など)を解析し、「行員個々のスキル」と「各ポスト(職務)に求められるスキル要件」を自動で可視化。

【導入効果】

AIの客観的なデータに基づき、人事担当者が「誰をどこに配置すべきか」という本質的な議論にリソースを集中させることが期待されている。

3. 日立製作所:採用プロセスにおける「管理業務」の自動化

日立製作所は、採用担当者の管理業務の負担軽減を進めるため、人事部門の「パーソナライズ採用」の取り組みに生成AIを活用しています。

【対象業務】

採用面談・面接の管理業務

【AIの役割】

生成AIが、採用面談の「自動要約」や関連する「文書生成(評価シート記入など)」を行う。

【導入効果】

議事録の作成といった事務作業の負担を軽減し、候補者一人ひとりとの対話や評価といった、人間にしかできない本質的な業務により多くの時間を割けるようになる。

参考

人的資本の充実に向けた 2026 年度採用計画について|株式会社日立製作所

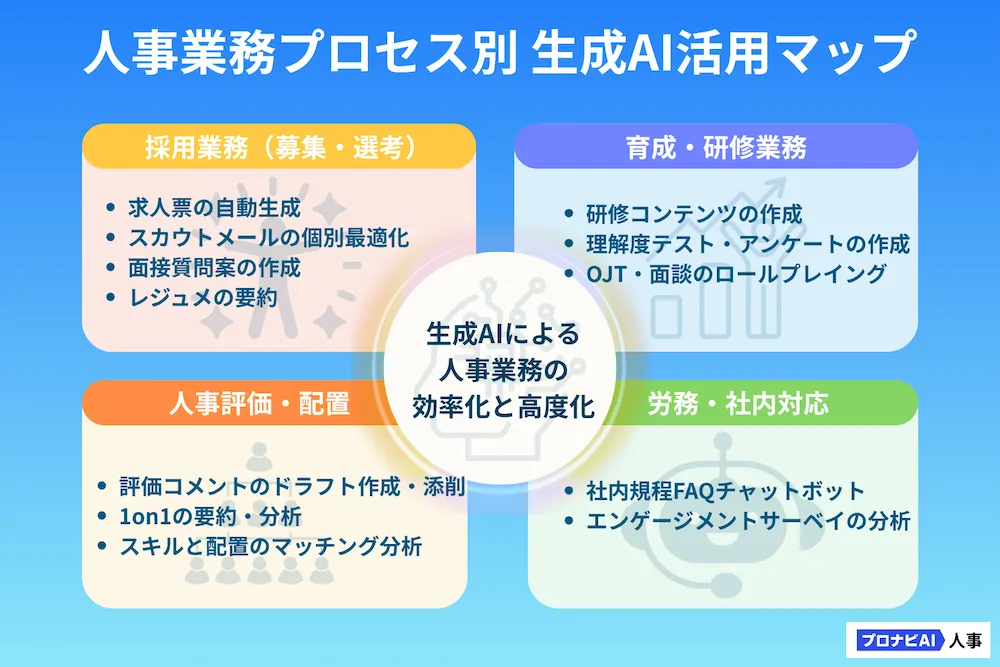

【業務プロセス別】人事領域の生成AI活用事例12選

先にご紹介した大手3社の先進的な取り組みに加え、ここでは生成AIを活用することで、人事業務の各プロセスで「具体的に何ができるのか」を、12の活用事例としてさらに幅広くご紹介します。

1. 採用業務(募集・選考)

採用プロセスは、候補者とのコミュニケーションと事務作業が混在する領域です。AIは特に「事務作業」を自動化する場面で大きな効果を発揮します。

事例1. 魅力的な求人票(募集要項)の自動生成

従来、ゼロから作成していた求人票をAIがアシストしてくれます。求める人物像や業務内容、自社の社風などをインプットするだけで、候補者の関心を引くキャッチコピーを含んだ募集要項のドラフトを複数パターン作成可能です。たたき台作成の時間を大幅に短縮し、より魅力的な内容にブラッシュアップできます。

事例2. 候補者へのスカウトメール文面のパーソナライズ

返信率の低い定型的なスカウトメールではなく、個別最適化された文面を作成できます。候補者の公開されている職務経歴書をAIに読み込ませ、「なぜあなたに来てほしいのか」という具体的な理由や強みを盛り込んだ、熱意ある個別のスカウト文面を自動生成。候補者体験の向上と返信率アップを同時に狙うことができます。

事例3. 面接の質問案・評価基準の作成

面接官による評価のバラつきを防ぐことができます。「営業職」など募集ポジションを指示するだけで、「主体性」や「課題解決能力」といったコンピテンシーを見極めるための具体的な質問リストと、回答レベルごとの評価基準を生成します。構造化面接の導入を強力にサポートし、採用の質を高めます。

事例4. 応募者レジュメの要約と一次スクリーニング

AIが膨大な応募者のレジュメを読み込み、合否判定をサポートします。「必須スキルA」「経験年数B」といった定義済みの要件と各レジュメを照合し、合致度を自動で判定・要約。人事担当者は、要件を満たした候補者の詳細な確認に集中でき、選考の初期段階を大幅にスピードアップできます。

2. 育成・研修業務

社員教育や研修コンテンツの作成は、人事部門の重要な業務である一方、非常に工数がかかる業務でもあります。生成AIは、こうしたコンテンツ作成の「心強いアシスタント」として活用できます。

事例5. 社内研修コンテンツの作成

研修資料作成の工数を大幅に削減できます。「新人向けビジネスマナー研修」「管理職向けコンプライアンス研修」などテーマを指示するだけで、研修資料のスライド構成案や、eラーニング用の動画シナリオ・台本を自動生成します。担当者は内容のファクトチェックとブラッシュアップに専念できます。

事例6. 研修後の理解度テスト・アンケートの作成

研修効果の測定を効率化できます。作成した研修資料(PDFやPPT)や、研修動画の文字起こしテキストをAIに読み込ませるだけで、内容の理解度を測るO×クイズ・三択問題・記述式問題などを瞬時に作成。研修後のアンケート項目(満足度、改善点など)の提案も可能です。

事例7. OJTやメンタリングの壁打ち相手

管理職や営業職の対人スキル向上をサポートしてくれます。「部下のモチベーションが低い時の1on1面談」や「導入を渋る顧客への商談」など、具体的な状況を設定し、AIを相手にロールプレイングが可能です。本番前に何度でも会話の練習ができ、実践的なスキルアップに役立ちます。

3. 人事評価・配置

人事評価や配置は、客観性と公平性が求められる戦略的な領域です。生成AIは、その意思決定をサポートする「分析官」の役割を担います。

事例8. 評価コメントのドラフト作成・添削

評価者の負担軽減と公平性の担保に役立ちます。部下の「行動事実」を箇条書きで入力するだけで、それを基にした評価コメントのドラフトをAIが作成します。また、既存のコメントに「女性にしては~」「若手なのに~」といった無意識のバイアスが含まれていないかをチェックし、必要に応じて修正案を提示します。

事例9. 1on1ミーティングのアジェンダ・サマリー作成

1on1の「質」と「記録の効率化」を両立します。1on1の録音データや文字起こしをAIに読み込ませるだけで、会話の要点・部下の悩み・決定事項・次のアクションをまとめた議事録を自動作成します。記録の手間を減らし、対話そのものに集中できるようになります。

事例10. 従業員スキルと異動先候補のマッチング分析

データに基づいた戦略的な人材配置を実現します。従業員のスキルデータや過去の業務経歴と、社内ポスト(職務)に必要なスキル要件をAIが分析・照合します。そのうえで最適な配置候補者を客観的なデータに基づいて提案し、タレントマネジメントの精度を高めます。

4. 労務・社内対応

社内規程の問い合わせ対応やサーベイ分析など、日々発生する定型業務は、生成AIによる自動化が最も進めやすい領域です。

事例11. 社内規程・手続きに関するFAQチャットボット

人事担当者の問い合わせ対応工数を大幅に削減します。自社の社内規程や就業規則、各種手続きマニュアルのPDFなどをAIに学習させるだけで、従業員からの「育休の申請方法は?」「経費精算のルールは?」といった質問に24時間365日、AIがチャット形式で自動回答します。

事例12. エンゲージメントサーベイ結果(フリーテキスト)の分析・要約

従業員の「生の声」を迅速に組織改善に活かします。サーベイで集まった大量のフリーテキストをAIに読み込ませるだけで、AIが自動で「人間関係」「給与」「業務内容」といったトピックごとに分類・要約。組織の課題や強みを迅速に把握できます。

人事業務に生成AIを導入する3つのメリット

人事業務に生成AIを導入することで、企業は具体的にどのようなメリットを受けられるのでしょうか。ここでは、代表的な3つのメリットを解説します。

1. 定型業務の圧倒的な効率化とコスト削減

生成AIが最も得意とするのが、文章作成やデータ処理、問い合わせ対応といった定型業務の自動化です。 採用面談の議事録作成、研修資料のドラフト作成、社内FAQへの自動回答など、これまで人事担当者が多くの時間を費やしていた作業をAIに任せることで、業務時間を大幅に削減できます。これは人件費を含むオペレーションコストの最適化にも直結します。

2. データドリブンな人事戦略の実現

生成AIは、膨大なテキストデータ(面談記録、サーベイ結果、業務経歴)を分析・可視化することに優れています。 例えば、三菱UFJ銀行の事例のように、個々の従業員のスキルや潜在能力を客観的に分析し、最適な人材配置や育成プランを立案する「データドリブンな人事戦略」の実現を後押しします。担当者の経験や勘だけに頼らない、公平で戦略的な意思決定が可能になります。

3. 従業員体験(EX)の向上

生成AIの活用は、人事担当者だけでなく、従業員全体の満足度向上にもつながります。 みずほFGの事例のように、AIヘルプデスクが導入されれば、従業員は「育休の申請方法」といった疑問を24時間365日いつでも即座に解決できます。煩雑な手続きや問い合わせのストレスが減ることで、従業員体験(EX)が向上し、組織全体のエンゲージメントを高める効果も期待できます。

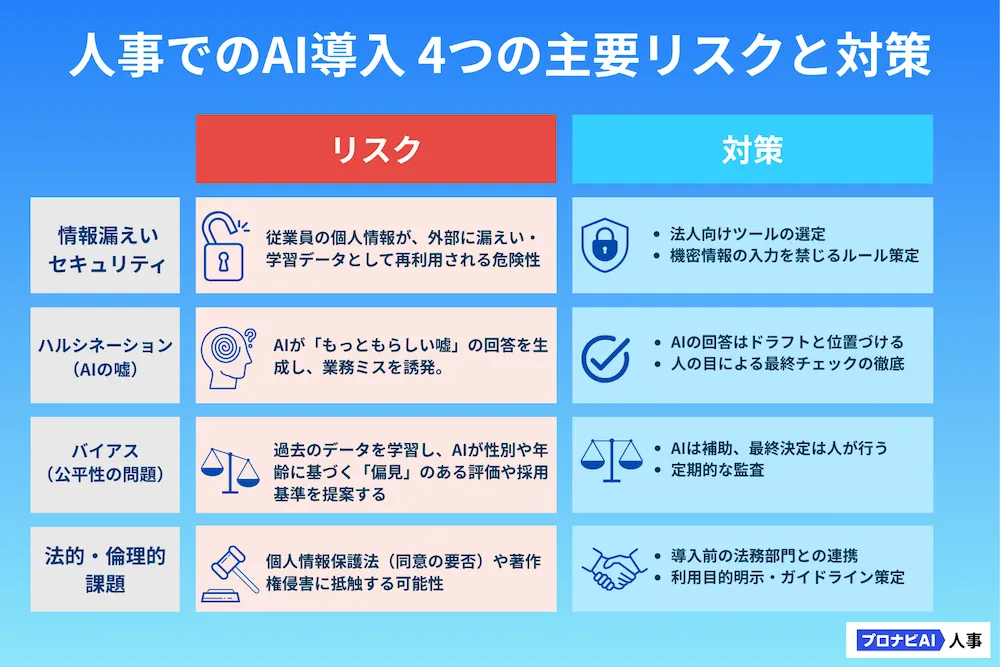

【重要】導入前に知るべきデメリットと法的リスク

生成AIの導入はメリットばかりではありません。特に人事業務では、従業員の機密情報や評価の公平性に関わるため、以下のリスクを導入前に必ず理解し、対策を講じる必要があります。

1. 情報漏えいとセキュリティの懸念

従業員の氏名、住所、評価、給与といった機密性の高い個人情報を、セキュリティ対策が不十分なAIサービスに入力してしまうと、その情報が外部に漏えいしたり、AIの学習データとして再利用されたりする危険性があります。

【対策】

- セキュリティが担保された法人向け環境のAIツールを選定する

- 機密情報の入力を禁止する社内ルールを徹底する

2. アウトプットの正確性とハルシネーション

生成AIは、「ハルシネーション」と呼ばれる、もっともらしい「誤った情報」を生成する場合があります。AIが作成した社内規程の回答や評価コメントのドラフトをそのまま採用してしまうと、重大なミスにつながる可能性があります。

【対策】

- AIの回答はあくまで「ドラフト(たたき台)」と位置づける

- 最終的なファクトチェックは必ず人間の目で行う運用フローを確立する

3. バイアスと公平性の問題

AIは、学習した過去のデータに含まれる人間の「無意識の偏見(バイアス)」までを学習してしまう可能性があります。例えば、過去の評価データを参照することで、AIが特定の性別や年齢層に不利な評価コメントや採用基準を提案してしまうリスクが考えられます。

【対策】

- AIによる評価や選考はあくまで「補助」とし、最終的な意思決定は人間が行う

- AIの提案に偏りがないか、定期的に監査する仕組み

4. 【人事特有の論点】法的・倫理的課題

人事業務でのAI利用は、法律や倫理面での配慮が不可欠です。

個人情報保護法

従業員の個人データをAIに学習させる場合、その利用目的を本人に明示し、同意を得るプロセスが必要になる可能性があります。同意なくセンシティブなデータを分析・評価に利用した場合、プライバシー侵害として訴訟リスクにも発展しかねません。

著作権

AIに作成させた研修資料や募集要項が、インターネット上の既存のコンテンツと酷似していた場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。

【対策】

- 導入前に必ず法務部門や顧問弁護士と連携する

- 「AIにどこまでのデータを渡して良いか」「本人同意の要否」といった点を明確にするガイドラインを策定

失敗しない!人事部門への生成AI導入 5ステップ

生成AIの導入を成功させるには、技術的な側面だけでなく、社内のルール整備や合意形成が欠かせません。人事部門が主体となって進めるための、実践的な5つのステップをご紹介します。

Step1. 目的の明確化

「AIで何でもできる」と考えるのではなく、「どの業務の、どの課題を解決したいか」を具体的に定義します。 例えば、「採用担当者のレジュメ確認工数を月20時間削減したい」「社内FAQの問い合わせ対応を自動化したい」など、解決すべき課題を明確にしましょう。

Step2. スモールスタート

最初から全社的な大規模導入を目指すのは、失敗につながる可能性があります。 まずは、Step1で定めた目的を達成できそうな、影響範囲の限定的な業務(例:募集要項のドラフト作成、研修クイズの作成)から小さく試します。人事部門内の一部のチームでテスト運用し、効果と課題を検証しましょう。

Step3. ツールの選定

前のセクションで挙げた「情報漏えいリスク」を回避するため、ツール選定は慎重に行います。 無料の個人向けAI(例:標準のChatGPT)ではなく、入力したデータをAIの学習に再利用しない「法人向け(エンタープライズ)プラン」や、セキュリティが担保された専用ツールを選定することが必須条件です。

Step4. 【最重要】社内ガイドラインの策定

AIを安全に使うための「ルール」を定めます。これは、技術導入と同じくらい重要です。

- 個人情報や機密情報は絶対に入力しない

- AIの生成物は必ず人間がファクトチェックする

- 著作権侵害の可能性がある利用を禁止する

といった具体的な禁止事項と利用ルールを明文化し、法務部門の確認も必ず取りましょう。

Step5. 社員教育とリテラシー向上

ガイドラインを策定したら、それを全社(まずは人事部門内)に周知徹底します。 「何ができて、何が危険なのか」を正しく理解してもらうための研修やセミナーを実施し、AIを安全かつ効果的に使いこなすためのリテラシー向上を図ります。AIは導入して終わりではなく、使いこなすための教育が不可欠です。

明日から使える!人事業務向けプロンプト例

生成AIの性能は「プロンプト(指示文)」の質によって大きく左右されます。ここでは、人事担当者が明日からコピー&ペーストして試せる、実務的なプロンプト例を3つご紹介します。

※AIツールに入力する際は、個人名や社内の機密情報は削除・匿名化してください

1. 「中途採用(営業職)の面接質問」を作成するプロンプト

自社の採用要件に合わせて、評価したい能力に基づいた質問をAIに作成させることができます。

# 指示 あなたは、当社(IT系メガベンチャー)の人事採用担当者です。 以下の募集要項と採用要件に基づき、中途採用(営業職)の一次面接で使用する「面接質問リスト」を10個作成してください。 # 目的 候補者の「課題解決能力」と「主体性」を見極めるための質問(特にSTARフレームワークで回答できるような過去の行動を聞く質問)を中心に構成してください。 # 募集要項 ・ポジション:法人向けSaaSプロダクトのフィールドセールス ・業務内容:新規顧客開拓、既存顧客へのアップセル提案 # 採用要件 ・必須:法人営業経験3年以上 ・歓迎:SaaS業界での営業経験 ・求める人物像:自ら課題を見つけ、周囲を巻き込みながら解決できる人

2. 「コンプライアンス研修」のO×クイズを作成するプロンプト

作成した研修資料の内容をAIに学習させ、その理解度を測るテスト問題を作成させることができます。ここでは資料を読み込ませる代わりに、テーマを指定する簡単な方法を紹介します。

# 指示 あなたは、当社(製造業)の人事部 研修担当者です。 全従業員向けの「情報セキュリティ・コンプライアンス研修」を実施します。 以下のテーマに基づき、研修内容の理解度を測るための「○×クイズ」を10問作成してください。 # テーマ ・個人情報(氏名、住所)の取り扱い ・社内PCの持ち出しルール ・SNSでの不適切な発言禁止 ・パスワードの定期的な変更 # 条件 ・○か×かで明確に答えられる問題にしてください。 ・各問題の後に、簡単な解説(なぜOなのか、なぜ×なのか)も添えてください。

3. 「1on1」で部下の本音を引き出す質問を提案するプロンプト

1on1が「業務進捗の確認」だけで終わってしまい、マンネリ化している場合、AIに部下の状況や本音を引き出すための質問を提案させることができます。

# 指示 あなたは、部下5名を持つ営業マネージャーです。 近頃、チーム全体のエンゲージメントが低下しているように感じています。 部下との1on1ミーティングで、部下の「本音(悩み、キャリアへの不安、業務上の障壁)」を引き出し、関係性を改善するための「質問の切り口」を5つ提案してください。 # 状況 ・チームは現在、高い目標予算を追っており、残業が増えている。 ・日常の業務連絡は多いが、雑談やキャリアに関する対話が減っている。 # 避けるべき質問 ・「何か困ってることある?」のような漠然とした質問 ・「Yes/No」で答えられる質問

まとめ

生成AIは、人事業務を効率化する実用的なパートナーです。 みずほ・三菱UFJ・日立などの大手企業も、採用や労務の定型業務にAIを導入し、自動化を進めています。AIを取り入れることで、人事担当者は「戦略的な業務」や「従業員との対話」など、より本質的な仕事にリソースを集中できるようになります。

もちろん、情報漏えいや法的リスクには、事前のガイドライン策定が不可欠です。しかし、リスクを正しく管理すれば、AIは脅威ではなく心強いアシスタントとして人事業務を支えてくれます。 本記事の事例を参考に、まずは身近な業務から生成AIの活用を進めてみてはいかがでしょうか。