お話を伺った方

株式会社松尾研究所 取締役 久保田 陽登美 様

2020年に日本のAI研究を牽引する東京大学松尾・岩澤研究室とビジョンを共有するAIベンチャー・株式会社松尾研究所に参画。人事、財務、法務といったコーポレート業務全般を統括する。自身も日々ChatGPTを駆使し、プログラミング未経験の文系中心チームを率いて業務の自動化や価値創造を実践。AI時代の新しい組織と働き方を、現場の最前線で体現している。

AIは「あなただけの相棒」

講演の冒頭、久保田氏は聴衆の度肝を抜く自己紹介から話を始めました。自身の経歴や具体的な業務内容を尋ねた相手は、なんとChatGPT。驚くほど的確な回答を提示したChatGPTについて、久保田氏はその秘密が「パーソナライズ」にあると明かしました。

久保田氏によると、AIは対話を重ねるほどにユーザーを深く理解し、その人だけの知識や文脈を蓄積していくとのこと。実際に、久保田氏に関するChatGPTの回答は、氏との対話履歴に基づいたものであり、他の人が同じ質問をしても同じ答えは返ってきません。

AIは、使えば使うほどに、世界に一人だけの、パーソナライズされたアシスタントや壁打ち相手になる。これは、AIを単なる検索ツールではなく、共に価値を創造する「相棒」として捉える上で非常に重要なポイントだと、久保田氏は強調しました。

この賢さの背景には、2017年に発表された「トランスフォーマー」という画期的な技術が存在します。これにより、AIは文脈の中でどの言葉が重要かに注意を向ける「アテンション」という仕組みを獲得し、人間が「文脈を理解している」と感じるような自然な応答が可能になったと解説されました。

AIがもたらす「頭脳」と「肉体」の未来

続いて久保田氏は、AI技術が今後どのような形で社会実装されていくか、2つの大きな方向性を示しました。一つは「AIエージェント」、もう一つは「ロボット」です。

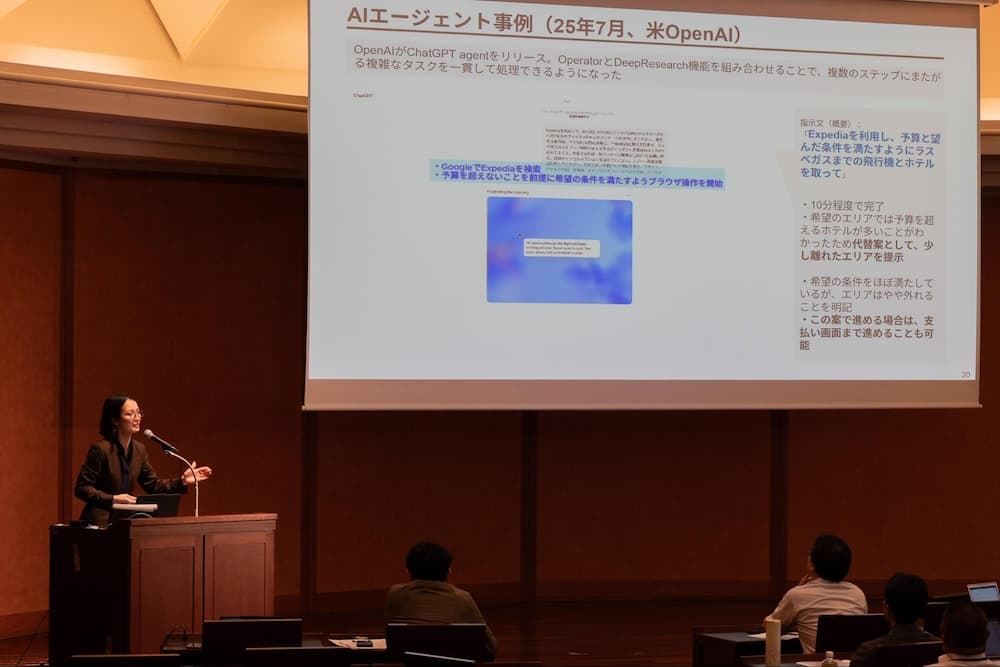

AIエージェントは、私たちの「頭脳労働」を代行する存在です。講演では「予算と条件に合わせてラスベガス行きのフライトとホテルを予約して」という指示に対し、AIが自律的に予約サイトを検索し、予算オーバーだった場合には代替案まで提案する事例が紹介されました。

ゴールを指示すれば、自ら計画・実行し、現実とのギャップを観察して反省・修正まで行う。これは単なる作業代行ではなく、まさに人間のように働く「専属アシスタント」の登場を意味すると、久保田氏は述べました。

もう一つの未来であるロボットは「肉体労働」を担います。これもAIの基盤モデルを応用することで、従来のロボットとは比較にならないほど圧倒的に器用で柔軟な動きが可能になるとのこと。「洗濯物を畳む」といった、人間には簡単でもロボットには困難だった複雑な作業も実現しつつあり、製造、物流、小売などあらゆる現場での活躍が期待されると語りました。

AIによって管理職は不要になるのか?

AI技術の2、3年先の展望に続き、久保田氏はさらに踏み込み、「5年後の未来」について多くの有識者が提唱している予測を紹介しました。それは、人間と同等以上の知能を持つAGI(汎用人工知能)の登場です。

AGIが実現すると、人類史上初めて、思考や判断を人間以外のものに置き換えられるようになります。これにより、私たちの組織のあり方は根底から変わると久保田氏は指摘します。これまで組織設計の前提だった「スパン・オブ・コントロール(一人の管理職がマネジメントできる部下の人数)」という概念が無意味になる可能性があるのです。

少人数、あるいは「たった一人でユニコーン企業を創る」ことすら可能になるかもしれない。そうなると、人を管理するためだけの「純粋な管理職」の役割は、大きく薄れていく。久保田氏が提示した未来像は、従来の組織論を根底から覆すものでした。

さらに、これまで人に属していたノウハウがAIに学習可能な「データ」として蓄積されるようになり、競争力の源泉が「人」から「データ」へと移っていく未来についても言及されました。

松尾研究所のコーポレート部門が示すAI活用

SFのような未来予測が語られる一方、久保田氏は「AIは理系の専門家のもの」という固定観念を払拭する、極めて身近な実践例を紹介しました。それは、自身が率いる松尾研究所のコーポレートチームの事例です。

チームメンバーは20代から50代の20名で、ほぼ全員が文系出身、プログラミング経験もないとのこと。しかし、全員が日常的にChatGPTやGeminiを使いこなし、議事録の要約やメール返信案の作成はもちろん、ChatGPTに聞きながらプログラミング(Google Apps Script)を行い、評価シートの作成・配布や請求書発行といった業務の自動化まで実現しています。

AIは特別なスキルではなく、電卓やExcelと同じ日常のツールなのだと、久保田氏は力説しました。

まとめ

講演の最後に、久保田氏は「AIを何から始めればよいか分からない」という方々に向けて、極めてシンプルな第一歩を提示しました。

それは「スマートフォンのアプリで、ご自身の仕事でもプライベートでも何でも相談してみること」。これを続けるだけで、AIはユーザーを深く理解し、最高の相棒になっていくと言います。

さらに、経営者やリーダーに向けて、ChatGPT自身が提案したという3段階の活用ステップが紹介されました。

- パーソナルコパイロット化: まずは自身の秘書業務をAIに任せ、時短という成功体験を作る。

- チームのワークフローへの組み込み: 人事評価や月次決算など、定型的な業務にAIを組み込む。

- 全社エージェント化: 最終的には、タスクの起案から実行までをAIが自律的に行う仕組みを目指す。

久保田氏は、このステップを踏み出すことで、誰もがAIと共に成長する未来の主役になれるはずだと語り、希望に満ちたメッセージで講演を締めくくりました。