【この記事でわかること】

- 入社後定着率の正しい計算方法と業界別の平均値

- AIを活用して「採用ミスマッチ」を未然に防ぐ具体的な方法

- コピペして明日から使える、業務効率化AIプロンプト集

「入社後定着率」とは?計算方法と平均値を確認

施策を検討する前に、まずは基本的な定義と自社の立ち位置を正確に把握しましょう。客観的なデータは、経営層への説明や施策の優先順位付けにおいて、強い根拠となります。

定着率と離職率の違い定着率と離職率は、組織の健全性を示すコインの裏表のような関係です。

定着率: 特定の期間、企業にどれだけの従業員が在籍し続けたかを示す割合 離職率: 特定の期間、企業からどれだけの従業員が離職したかを示す割合

基本的には「100% − 離職率 = 定着率」と計算できます。定着率に着目することで、従業員が「働き続けたい」と思える組織作りに向けた、ポジティブな視点での議論が可能になります。

入社後定着率の計算方法入社後定着率は、以下のシンプルな計算式で算出できます。

入社後定着率(%) = (期間終了時点での在籍者数 ÷ 入社者数) × 100

例えば、2023年4月1日に10名の新卒社員が入社し、1年後の2024年3月31日時点で8名が在籍している場合、入社1年後定着率は(8名 ÷ 10名)× 100 = 80% となります。

【業界別】新卒・中途の入社後定着率の平均データ

自社の定着率が高いか低いかを判断するために、外部のデータを参考にしましょう。

厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」によると、大学卒業後3年以内の離職率は34.9%でした。

ただし、この数値は業界によって大きく異なります。

- 宿泊業,飲食サービス業:56.6%

- 生活関連サービス業,娯楽業:53.7%

- 教育,学習支援業:46.6%

- 小売業:41.9%

- 医療,福祉:41.5%

参照URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html

自社が業界平均と比べてどの位置にあるのかを把握し、課題の深刻度を客観的に評価することが重要です。

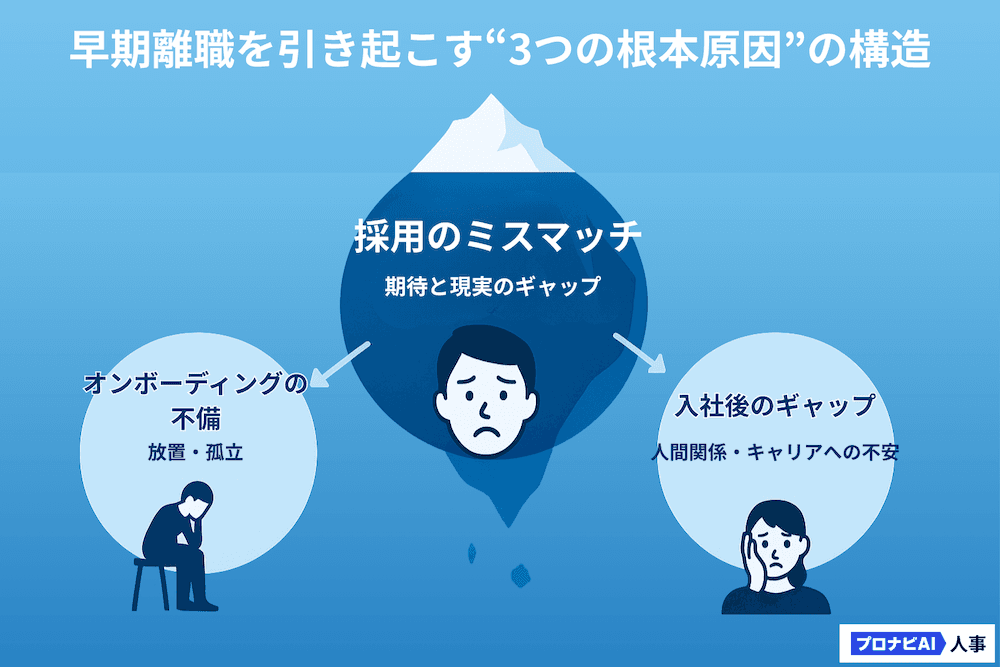

定着率が低い“3つの根本原因”

「待遇も悪くないはずなのに、なぜか人が定着しない」といった背景には、多くの場合、以下の3つの根本原因が潜んでいます。自社の状況はどれに当てはまるか、冷静に分析してみましょう。

原因1. 採用のミスマッチ

最も多くかつ根深い原因が「採用のミスマッチ」です。 これは、候補者が入社前に抱いていた「期待」と、入社後の「現実」との間にギャップが生じる状態を指します。

- 業務内容: 裁量権を持って働けると思ったが、実際は定型業務ばかりだった

- 社風・文化: 風通しの良い組織だと聞いたが、トップダウンで意見が言いにくい

- 働き方: 残業は少ないと説明されたが、恒常的に長時間労働が発生している

こうしたミスマッチは、採用広報や面接でのコミュニケーション不足、あるいは魅力的な側面を強調しすぎることが原因で発生します。

原因2. オンボーディングの不備

入社後の受け入れ体制、いわゆる「オンボーディング」の不備も、早期離職の大きな要因です。

- 業務の進め方がわからない: 誰に何を聞けば良いか分からず、業務が滞ってしまう

- 相談相手がいない: 困ったことや不安を打ち明けられる相手がおらず、孤独感を深める

- 組織文化に馴染めない: 暗黙のルールや社内用語が分からず、疎外感を覚える

特にリモートワークが普及した現代において、意図的にコミュニケーションの機会を設計しなければ、新入社員は容易に孤立してしまいます。

原因3. 入社後の不安や不満

採用やオンボーディングがうまくいっても、その後の環境変化によって定着率が低下することもあります。

- 人間関係の悪化: 上司や同僚との関係がうまくいかず、精神的なストレスが増大する

- キャリアパスの不透明さ: 「この会社で成長できるのか」という将来への不安を感じる

- 評価への不満: 自分の貢献が正当に評価されていないと感じ、モチベーションが低下する

これらの原因は複雑に絡み合っていますが、入り口である「採用ミスマッチ」を防ぐことが、他の問題の発生を抑制する上で最も効果的といえるでしょう。

【AI活用で効率化】定着率を上げる具体的な施策と進め方

ここからは、多忙な人事担当者の方でも実践可能な、AIを活用した定着率向上策をご紹介します。難しい知識は不要なため、まずは「こんな使い方ができるのか」と知ることから始めてみましょう。

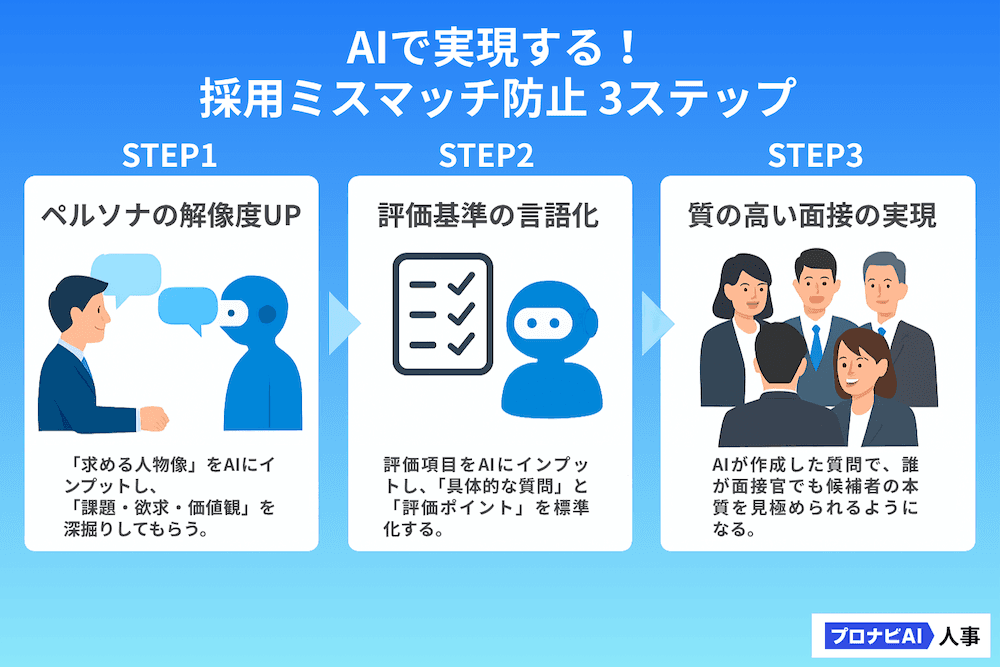

STEP1.【最重要】AIで「採用ミスマッチ」を未然に防ぐ

定着率向上の最大の鍵は、採用段階でのミスマッチ防止です。AIを使えば、これまで担当者の感覚に頼りがちだった部分を言語化・標準化し、分析や準備の時間を大幅に短縮できます。

【AIハック1】求人票のペルソナ設定をAIで深掘りする

「求める人物像」が曖昧なままでは、効果的な母集団形成はできません。AIを壁打ち相手に、採用したいペルソナを具体化しましょう。

【コピペOK!】求める人物像を明確化するプロンプト

# 命令書 あなたはプロの人材コンサルタントです。当社の採用活動における「ペルソナ」の解像度を高めるための壁打ち相手になってください。以下の情報をもとに、ペルソナが抱えるであろう「課題」「欲求」「価値観」を深掘りし、リスト形式で提案してください。 # 会社情報 ・事業内容:BtoB向けの勤怠管理SaaSを提供 ・企業文化:成果主義、チームワーク重視、学習意欲が高いメンバーが多い ・募集職種:フィールドセールス # 求める人物像(現状) ・法人営業経験3年以上 ・SaaS業界での経験があれば尚可 ・目標達成意欲が高い

このプロンプトをChatGPTなどの生成AIに入力することで、「現職で評価制度に不満を感じているかもしれない」「顧客の課題解決に深く貢献したいという欲求があるのでは」といった、自社だけでは思いつかなかった多角的な視点を得られます。

【AIハック2】面接の評価基準をAIで言語化・標準化する

面接官による評価のバラつきは、採用ミスマッチの温床です。AIに評価基準とそれを見極めるための質問を作成させることで、誰が面接しても一定の質を担保できます。

【コピペOK!】評価のバラつきをなくす質問作成プロンプト

# 命令書 あなたは採用のプロフェッショナルです。当社のフィールドセールス職採用において、面接官による評価のバラつきをなくすための「構造化面接」の質問項目を作成してください。以下の評価項目について、それぞれ候補者の資質を見極めるための具体的な質問を3つずつ、そして評価のポイント(どういう回答なら高評価か)も合わせて提案してください。 # 評価項目 1. 目標達成意欲 2. 論理的思考力 3. チームワーク 4. 自社カルチャーへの適合性

これにより、経験の浅い面接官でも、候補者の本質を見抜くための質の高い質問ができるようになります。

STEP2. AIで「オンボーディングプラン」の骨子を瞬時に作成

新入社員を孤立させないためには、体系的なオンボーディングプランが不可欠です。ゼロから作るのは大変な作業ですが、AIを使えばその骨子を数分で作成できます。

【AIハック3】入社者の不安を解消する計画をAIと壁打ち

新入社員の職種や役割に合わせて、カスタマイズされたプランの叩き台をAIに作ってもらいましょう。

【コピペOK!】1ヶ月間のオンボーディング計画作成プロンプト

# 命令書 あなたは人事のオンボーディング設計担当者です。当社に新しく入社する「カスタマーサクセス職」のメンバーが、早期に活躍し、組織に定着するための「最初の1ヶ月間のオンボーディングプラン」を作成してください。以下の要素を盛り込み、週ごとのマイルストーンが明確にわかるように、表形式で出力してください。 # 盛り込むべき要素 ・会社理解(ミッション、ビジョン、バリュー) ・プロダクト理解 ・業務フローの習得 ・関係者との顔合わせ(メンター、チームメンバー、他部署) ・1on1の設定

AIが作成したプランをベースに、自社の実情に合わせて修正を加えるだけで、質の高いオンボーディング計画を効率的に準備できます

定着率向上にAIを活用できる意外な場面

AIの活用範囲は、採用やオンボーディングに留まりません。人事の様々な業務に応用することで、より深く定着率の課題にアプローチできます。

退職者インタビューの分析と要約

退職理由には、組織課題を解決するヒントが詰まっています。退職者インタビューの議事録をAIに読み込ませ、「離職の根本原因は何か」「共通して見られる不満は何か」を分析・要約させることができます。

エンゲージメントサーベイの質問項目作成

従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を測るサーベイは、離職の予兆を掴むために有効です。「自社のカルチャーに合わせて、従業員の本音を引き出すような質問項目を提案して」とAIに依頼すれば、効果的なサーベイ設計のヒントが得られます。

1on1で話すべき内容の壁打ち

相手「部下との1on1で、何を話せば良いか分からない」と悩むマネージャーは少なくありません。AIに「最近元気がない部下のモチベーションを高めるためには、どんな話題が良いか」といった相談をすることで、コミュニケーションの質を高めるためのアイデアを得られます。

まとめ:AI活用の第一歩は「小さな成功体験」から

今回は、入社後定着率を向上させるための具体的なアプローチとして、AIの活用法を解説しました。

AIに対して「難しそう」「使いこなせるか不安」と感じるかもしれませんが、重要なのは完璧を目指すことではなく、まずは試してみることです。

本日ご紹介したプロンプトを一つでもコピーして試してみてください。「AIって、意外と使える!」という小さな成功体験が、人事業務の質を高め、組織全体の改善につながる一歩となるはずです。