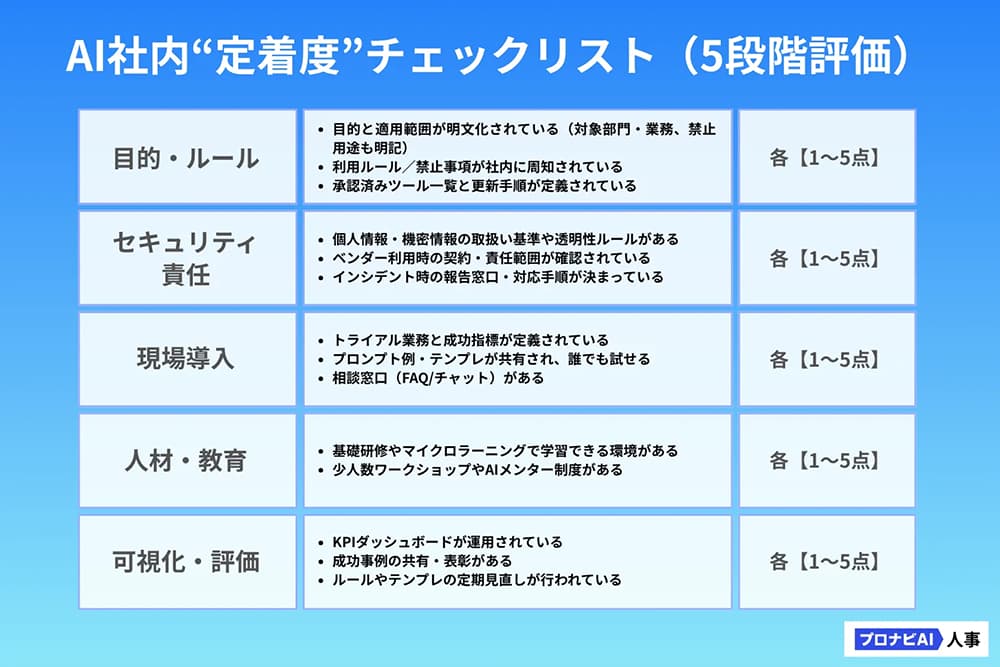

AIを社内で定着させるためのチェックリスト

AI 社内活用を推進する際に最初に必要なのは、「自社の現状を把握すること」です。現場任せにすると、AIを活用する社員とそうでない社員の差が広がり、組織全体の効果が見えにくくなります。そこで以下のチェックリストを活用し、AIを社内業務に定着させるための必須項目を確認してみましょう。

判定(最大65点)

〜25点:準備期

まだ基盤が整っていない。目的やルールが未整備で、社員は「どこまで使ってよいか」分からず不安を抱えやすい。

課題例:

- ROI(投資対効果)が見えず、導入の正当性を経営層に説明できない

- 利用ルールがなく、情報漏洩や誤用リスクが増大

26〜40点:トライアル期

一部の業務で導入済み。小さな成果があるが、全社に広がらず限定的。

課題例:

- 成果が局所的で、数値化・見える化が不十分

- 部署ごとに使い方が異なり、標準化が進まず混乱しやすい

41〜55点:拡大期

制度や教育が整い、複数部署で利用が広がっている。ただし組織全体のレベル差が目立ち始める。

課題例:

- 部署間で活用格差が広がり、スキルや生産性の差が拡大

- 成果を経営判断に結びつける仕組みがまだ弱い

56〜65点:定着期

全社的に仕組み化され、改善サイクルも回っている。文化として根づき始めている

課題例:

- 継続改善を怠ると形骸化するリスクあり

- 新技術や外部変化を取り込み続ける体制が不可欠

出典・参考

- 株式会社インターネットイニシアティブ|「生成AIガイドライン」未整備は63%。情報不足や他業務で忙しいことが課題に

- 千代田区|「生成AI活用方針および活用ガイドライン」

- デジタル庁|「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」を策定しました

- 一般社団法人 日本デイープラーニング協会|「生成AIの利用ガイドライン(雛形集)」

- Future of Privacy Forum|「Generative AI for Organizational Use:

Internal Policy Checklist」- 経済産業省|「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」

AIの社内定着が進まない背景

「AIの導入は進んでいるが、定着はしていない」…その背景として特に目立つのが「ガイドラインの未整備」です。導入が広がる一方で、制度や仕組みが追いつかない実態が浮き彫りになっています。

日本企業におけるガイドライン未整備の実態

国内では生成AIの導入・準備が進む一方、社内ルール整備は遅れがちです。IIJの情報システム調査では63%が「生成AIガイドライン未整備」。総務省の企業調査でも、生成AIの活用方針を定めた企業は42.7%にとどまります。さらにJUASの調査(東証上場企業等、回答981社)では、言語系生成AIの「導入済み・試験導入中・準備中」が41.2%。導入の広がりに対し、ガバナンスが追いついていない状況が示されています。

参照

- 株式会社インターネットイニシアティブ|「生成AIガイドライン」未整備は63%。情報不足や他業務で忙しいことが課題に

- 総務省|令和6年版 情報通信白書 PDF版 第5章 第1節:国民・企業による利用状況

- 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会|生成AIの利用状況(「企業IT動向調査2025」より)の速報値を発表

なぜAIの定着にガイドラインとロードマップが不可欠なのか

AIの利活用ガイドラインがないままでは、次のような課題が生じます。

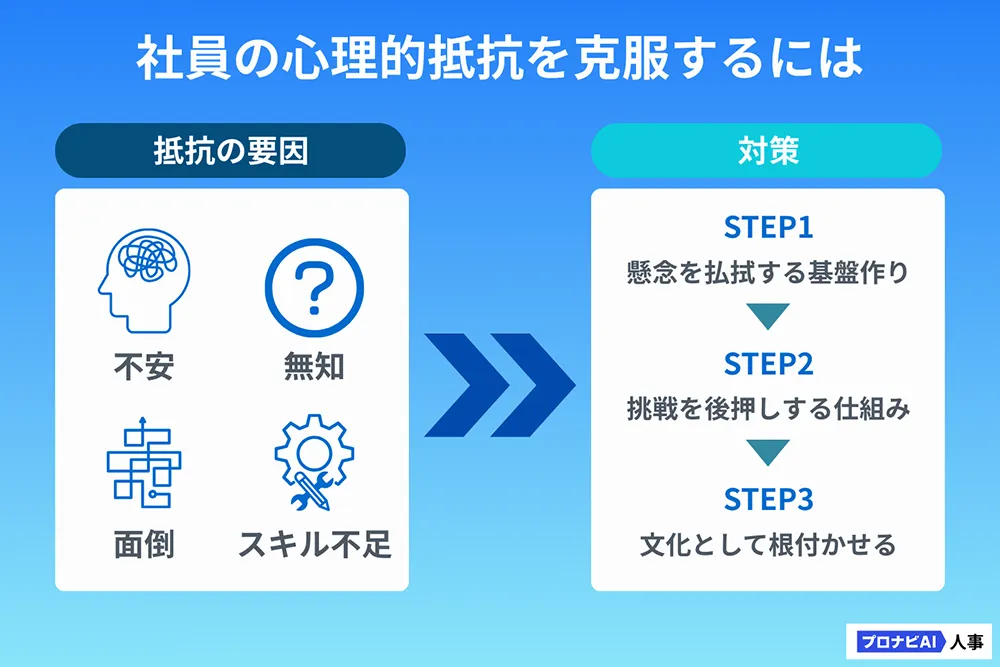

- 社員が利用範囲を判断できず、不安や抵抗感を抱えやすい

- 情報漏洩や誤用リスクへの対応が曖昧で、責任範囲も不明確になる

- 活用対象や拡大手順が示されず、現場に混乱が起きやすい

- 成果が可視化できず、経営層に投資効果を説明できない

- 教育体制が整わず、導入後に利用が止まってしまう

このようなリスクを避けるには、ガイドラインとロードマップを設計し、段階的に運用することが必要不可欠です。

関連記事ではAI利活用ガイドライン策定のノウハウを解説しています。

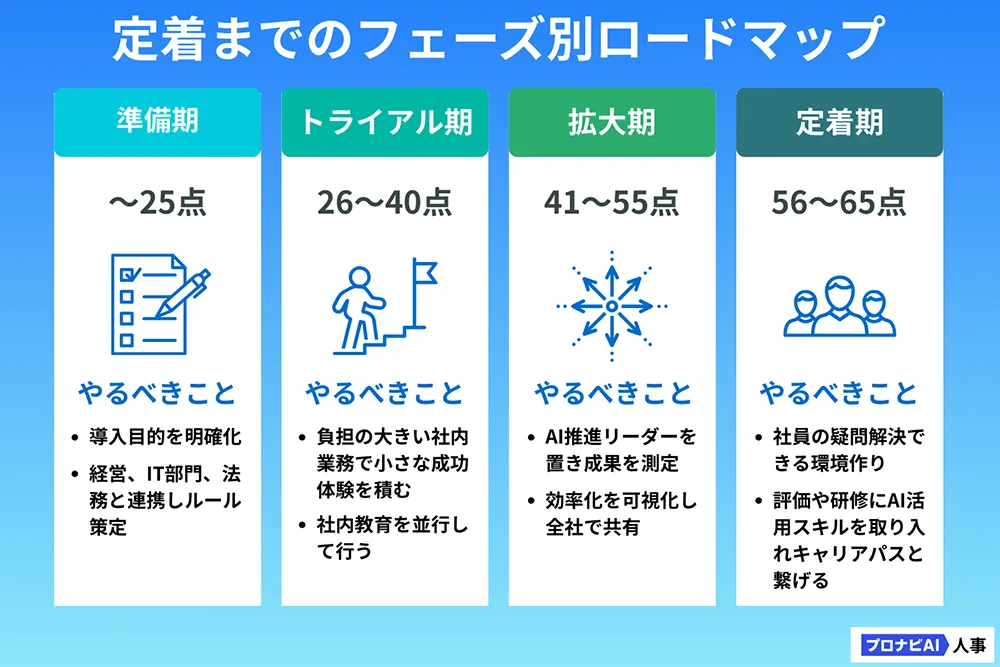

定着までのフェーズ別ロードマップ

チェックリストで現状を確認したら、次は「どのような手順でAIを社内に根づかせるか」です。AIは導入しただけでは効果を発揮せず、業務に定着して初めて成果につながります。

チェックリストの「AIの定着」進行度から見る課題

1. 準備期(〜25点)

- 目的やルールが未整備で社員が不安を抱えやすい

- ROI(投資対効果)が不明確で経営層の判断材料にならない

2. トライアル期(26〜40点)

- 成果が局所的で全社に共有されない

- 部署や社員ごとに使い方がバラバラで標準化が進まない

3. 拡大期(41〜55点)

- 部署間・社員間で活用度に差が出て「組織格差」が広がる

- 成果の可視化は進むが経営層への説得材料として弱い

4. 定着期(56〜65点)

- 改善を怠ると「使われてはいるが効果が出ない」形骸化に陥る

- 技術進化や外部環境の変化に追いつかず陳腐化する

このように、各フェーズごとに抱える課題が異なるため、次のようなロードマップを描くことが重要となります。

AI社内活用の具体的な進め方

フェーズ1:準備期

AIを導入する目的を明確化し、経営・IT・法務と連携して利用ルールを策定します。ここを飛ばすと「社内AI」が「単なるガジェット」にとどまってしまいます。

フェーズ2:トライアル期

議事録作成や評価シートの草案など、負担の大きい社内業務で小さな成功体験を積み上げます。AI利活用の社内教育を並行して行い、社員が安心して挑戦できる環境を整えることがポイントです。

フェーズ3:拡大期

部署横断で活用を広げる段階です。AI推進リーダーを置き、成果をKPIで測定・可視化します。「どの業務にどの程度効率化ができたか」を共有することで、社内活用が加速します。

フェーズ4:定着期

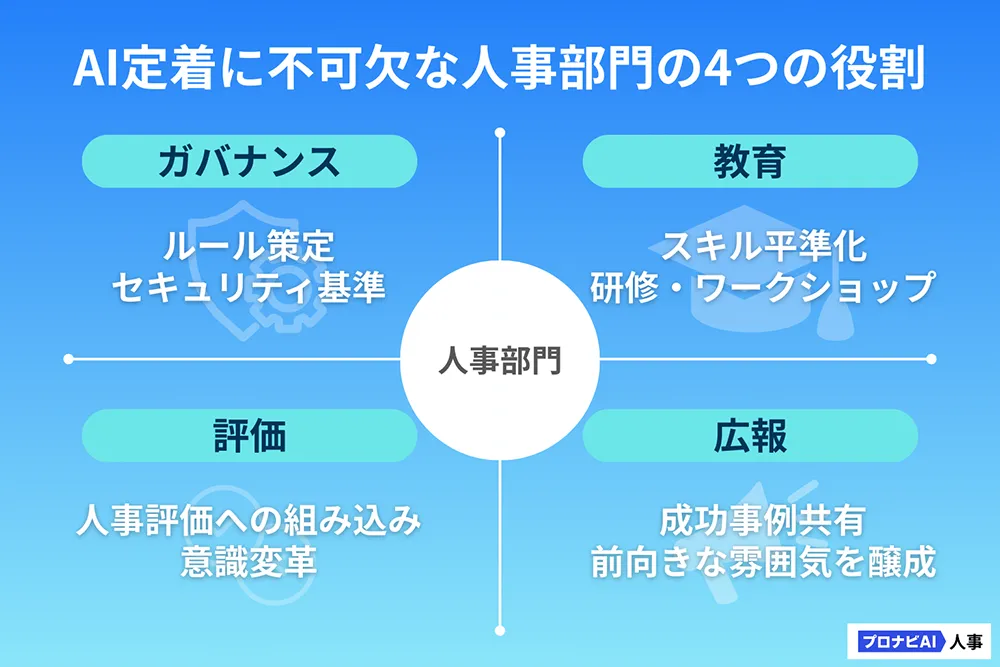

AIを文化として根付かせるフェーズです。ナレッジベースや社内FAQ AIを整備し、社員が疑問をすぐ解決できる環境をつくります。また、人事評価や研修プログラムにAI活用スキルを組み込み、社員のキャリアパスと結びつけることで定着が持続します。

このように段階を踏んで進めることで、導入に終わらず、日常業務に自然と根づいていきます。

AI定着が進まない企業の共通課題

AIを導入しても活用が広がらない企業には共通点があります。これらを放置すると、導入効果が限定的になり、定着には至りません。