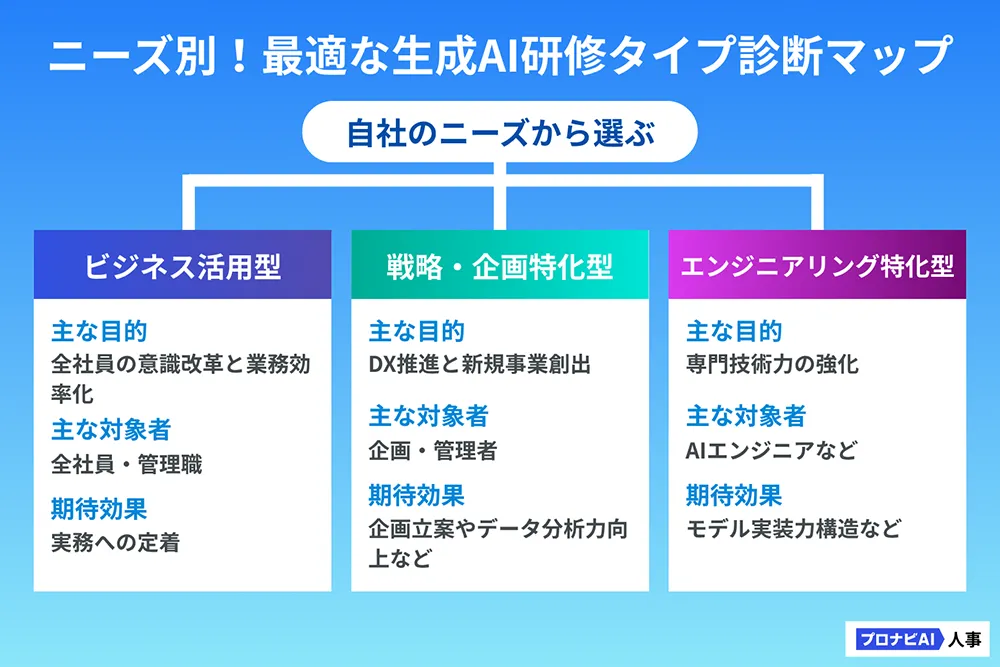

企業のニーズ別に見る生成AI研修の選び方

生成AI研修は、受講対象者と企業側が抱える課題によって大きく異なり、自社の課題に合致しない研修を選ぶと、時間とコストが無駄になってしまいます。まずは自社のニーズを明確にし、研修タイプを絞り込みましょう。

1. 「全社員の意識改革と業務効率化」を目指す研修(ビジネス活用)

最も多くの企業が求めるのが、このタイプです。ChatGPTなどの生成AIツールを全社員が安全かつ効果的に業務で活用できるようにすることが目的です。

| 研修タイプ | 主な対象者 | 習得スキル例 | 特徴とメリット |

|---|---|---|---|

| リテラシー・ビジネス活用型 | 全社員、一般社員、管理職 | AIツールの基本操作、プロンプトエンジニアリング、情報セキュリティ意識 | 短期集中型が多く、手軽に全社員のボトムアップが可能。実践的な演習が多い。 |

2. 「DX推進と新規事業創出」を目指す研修(企画・管理者向け)

DX推進担当者や部門リーダー、企画職など、AIを活用してビジネスモデルそのものを変革させたい層を対象とします。

| 研修タイプ | 主な対象者 | 習得スキル例 | 特徴とメリット |

|---|---|---|---|

| 戦略・企画特化型 | DX推進担当、管理職、企画部門 | AI活用の企画立案、データ分析、AI導入プロジェクトマネジメント | 経営戦略との連動が重視され、具体的なロードマップ作成まで落とし込む。 |

3. 「専門技術力の強化」を目指す研修(エンジニア・開発者向け)

AIエンジニアやデータサイエンティストなど、AIモデルの構築や実装に直接関わる専門職のスキルアップを目的とします。

| 研修タイプ | 主な対象者 | 習得スキル例 | 特徴とメリット |

|---|---|---|---|

| エンジニアリング特化型 | AIエンジニア、データサイエンティスト | Python、機械学習、深層学習モデルの構築、LLMカスタマイズ | 理論と実装を深く学び、企業の技術基盤を強化する。ハンズオン形式が主流。 |

本記事ではもっとも需要の高い「全社向けビジネス活用」に関する研修に注目し、紹介していきます。

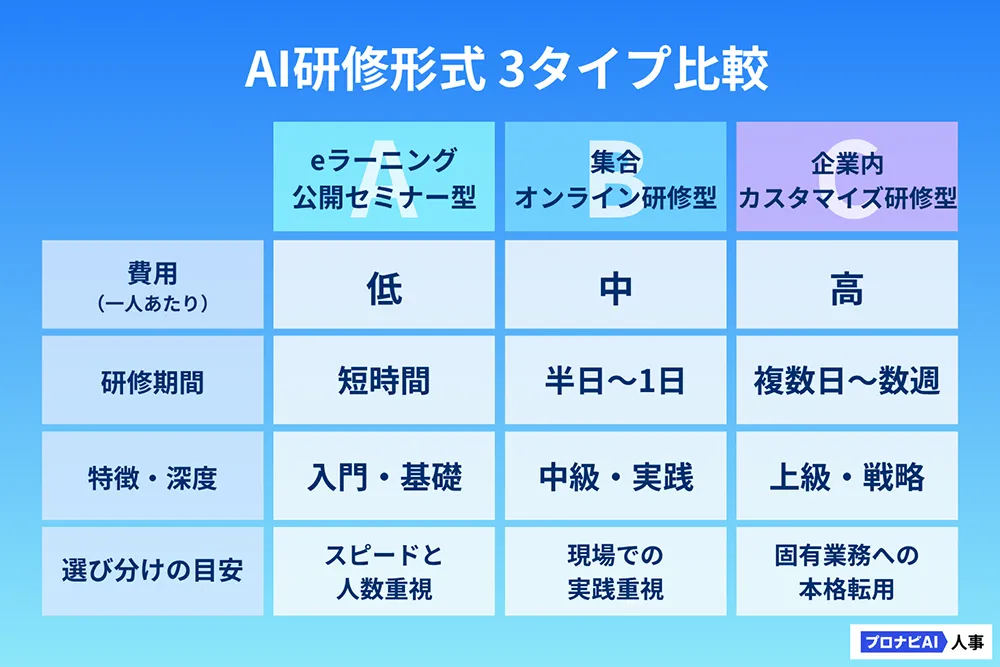

料金体系・形式別のAI研修の分類と特徴

生成AI研修は、導入目的や受講者の成熟度、予算、導入スピードによって最適解が変わります。

本章では、

- 料金体系(形式)

- 費用相場(1人あたり)

- 研修期間

- 特徴と内容の深度

これら4軸で整理し、A:e-ラーニング/公開セミナー型、B:集合・オンライン研修型、C:企業内・カスタマイズ研修型の3タイプを比較します。

選び分けの目安はシンプルです。スピードと人数重視なら「A」、現場で成果を出す実践重視なら「B」、固有業務への本格適用や運用設計まで含めるなら「C」が有力候補になります。以降で各タイプの特徴と費用感、期待できる効果を具体的に確認します。

| 研修形式 | 費用相場(一人あたり) | 研修期間 | 特徴と内容の深度 |

|---|---|---|---|

|

A. e-ラーニング / 公開セミナー型 | 無料〜50,000円 | 数時間〜1日(または数ヶ月の受講期間制) |

【入門・基礎】 低コストで大人数にリテラシーを短期間で浸透させる。オンデマンドや公開講座中心でスピード導入が可能。特定業務への深い適用は限定的で、知識の入口として最適。 |

| B. 集合・オンライン研修型 | 30,000円〜150,000円 | 半日〜1日完結(または複数日) |

【中級・実践】 講師登壇のライブ形式。ハンズオンやグループワークで実務に直結するプロンプト・業務活用を訓練。現場の「業務ハック」ニーズに最も合致しやすく、短期で成果を出しやすい。 |

| C. 企業内・カスタマイズ研修型 |

150,000円〜300,000円以上 (※総額は数十万〜数百万円) | 複数日〜数週間(プロジェクト型) |

【上級・戦略】 固有業務・データ・ガバナンス要件に合わせて設計。マネジメント層や部門戦略に踏み込んで、PoCやテンプレ整備、運用設計まで伴走。ROI可視化や定着施策とセットで効果が大きい。 |

※費用相場は一例です。実際の研修形式と異なる場合があります。

この分類をふまえ、次章「生成AI研修おすすめサービス徹底比較」では、A/B/Cの各形式に該当するサービスを網羅し、受講形式・期間・料金・特徴を比較します。

【目的別】生成AI研修おすすめサービス徹底比較

ここでは前述の分類に基づき、生成AI研修サービスを編集部が厳選して紹介します。

A. eラーニング/公開セミナー型(入門・基礎)

| 開催企業・サービス名 | 受講形式 | 研修目安 | 料金体系(具体額) | 特徴・おすすめポイント | 注意事項 | URL |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

株式会社Scho 「Schoo for Business(AI研修パッケージ)」 | オンライン視聴 | 5時間(一例) | 月額:1,650円/ID+初期費用あり(税抜)※最小契約20ID〜 | 現場で役立つAI活用法を短時間で学習 | 契約ID数により条件が異なる | 株式会社Schoo |

|

Aidemy Business 「法人eラーニング」 | オンライン | 年契約が基本 | 要問い合わせ | 研修プログラムをカスタマイズ可能 | 契約条件(期間・ID数・オプション)はプランにより異なる | Aidemy Business |

|

NEC 「NEC Generative AI LIVE!(AIガバナンス)」 | 無料オンライン(公開セミナー) | 1回完結 | 無料 | 無料のため受講ハードルが低い |

※開催情報は2025年10月10日時点の情報です。最新情報に関しては各HPでご確認ください。

1.株式会社Schoo

出典:株式会社Schoo

おすすめポイント

- 現場で役立つAIの勘所を、第一線の講師から短時間で学べる。

- 新規事業・DXに直結する周辺スキルまでオンラインで横断的にカバーし、効率よくインプットできる。

| 料金(目安) | 月額:1,650円/ID(税別)+初期費用11万円(税別)※最低契約ID20〜 |

|---|---|

| 受講時間・回数 | 一例:合計5時間(60分×5コマ)がカリキュラム目安。(契約期間内ならいつでも受講可能) |

| 受講形式 | オンライン動画視聴 |

| 研修内容 | AIの基礎、主に文系人材向けへの活用術など |

| フォロー体制 | あり(契約ID数により内容が変動) |

| 助成金対応 | 対象となる可能性あり(条件・所轄労働局へ要問い合わせ) |

| 導入実績 | 累計4,000社以上(別研修実績含む) |

| URL | 株式会社Schoo |

2. 株式会社アイデミー

出典:株式会社アイデミー

おすすめポイント

- デジタルスキル標準準拠のAI/DXコースが250種以上。要件定義→育成計画→効果測定までプロが伴走し、すべてオンラインで導入しやすい。

- 学習管理・アセスメント(DPAS)連携や対話型AIアシスタント「MyAide」で受講をサポート。

| 料金(目安) | 要問い合わせ |

|---|---|

| 受講時間・回数 | 契約期間中なら視聴可能 |

| 受講形式 | オンライン |

| 研修内容 | 生成AI(活用・設計)、Python、データ分析・機械学習、IT/Office/BI基礎など、職種・難易度別に細分化された250種以上のコース群から選択。 |

| フォロー体制 | あり |

| 助成金対応 | 対象(条件あり・所轄労働局へ要問い合わせ) |

| 導入実績 | 累計370法人以上 |

| URL | Aidemy Business |

3. 日本電気株式会社(NEC)

出典:日本電気株式会社(NEC)

おすすめポイント

- オンライン(Zoom Events)開催で手軽に参加できる。

- Agentic AIの活用例と“AIガバナンス”の要点が一度に掴める。

| 料金(目安) | 無料(事前に会員登録が必要) |

|---|---|

| 受講時間・回数 | 1回完結 |

| 受講形式 | オンデマンド配信 |

| 研修内容 | Agentic AIの最新動向・活用例と、社内ルール整備や情報漏えい対策を含むAIガバナンスの実践ポイントを解説。 |

| フォロー体制 | なし |

| 助成金対応 | 無料のため対象外 |

| 導入実績 | 要問い合わせ |

| URL | NEC Generative AI LIVE |

B. 集合・オンライン研修型(中級・実践)

| 開催企業・サービス名 | 受講形式 | 研修目安 | 料金体系(具体額) | 特徴・おすすめポイント | 注意事項 | URL |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社インソース「(半日研修)業務効率化のためのChatGPT活用研修」 | オンライン | 3時間 | 30,500円/人(税込)※回により割引等あり・要確認 | ChatGPTの基本理解者が業務効率化実現のポイントを学ぶ | 受講時にChatGPTアカウント使用 | 株式会社インソース |

|

I-Learning「ChatGPTで学ぶ生成AIビジネス活用」 | オンライン | 半日 | 33,000円/人(税込) | 半日で基礎〜活用アイデアまで | 最新の空席情報は要問い合わせ | アイ・ラーニング |

| NECビジネスインテリジェンス「AI・データ活用企画力強化~生成AIを相棒として~」 | 遠隔ライブ | 1日 | 99,000円/人(税込) | 上流の課題設定~解決設計をLLMで強化、ロードマップまでグループワークあり |

※開催情報は2025年10月10日時点の情報です。最新情報に関しては各HPでご確認ください。

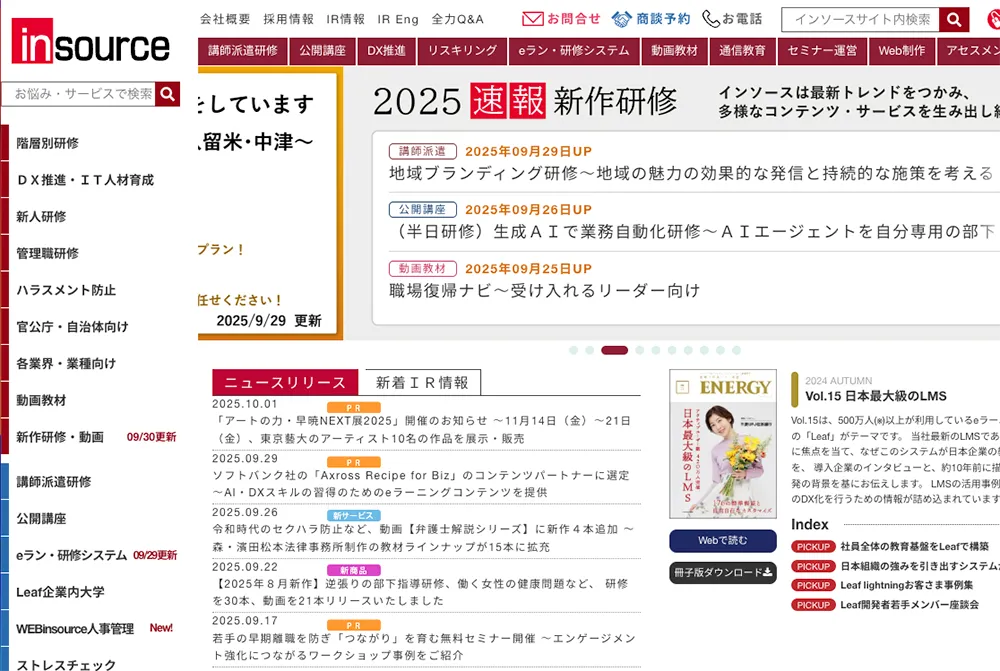

4.株式会社インソース

出典:株式会社インソース

おすすめポイント

- 効率化の見極め→プロンプト→実務ワークまで一気に学ぶ。

- 実務直結のハンズオン形式で、資料作成・企画・Excelのデータ整形を学べる。

| 料金(目安) | 30,500円(税込)※回により割引等あり・要確認 |

|---|---|

| 受講時間・回数 | 3時間 |

| 受講形式 | オンライン |

| 研修内容 | ChatGPTを用いた業務効率化のノウハウを学ぶ。ChatGPTで効率化できる業務を理解し、良い結果を得るための指示の出し方を身につける。 |

| フォロー体制 | なし |

| 助成金対応 | 要問い合わせ |

| 導入実績 | 要問い合わせ |

| URL | 株式会社インソース |

5. 株式会社アイ・ラーニング

出典:株式会社アイ・ラーニング

おすすめポイント

- 前提知識なしOK/オンラインLive(教室Live配信回あり)で、どこからでも受講しやすい。

- 半日のライブ研修で、ChatGPTの基本~安全な使い方・プロンプトのコツをハンズオンで学べる。

| 料金(目安) | 33,000円(税込) |

|---|---|

| 受講時間・回数 | 半日 |

| 受講形式 | オンライン |

| 研修内容 | ChatGPTの基本、仕組みと留意点、プロンプトの入門から業務活用まで幅広く受講可能。 |

| フォロー体制 | 要問い合わせ |

| 助成金対応 | 要問い合わせ |

| 導入実績 | 要問い合わせ |

| URL | 株式会社アイ・ラーニング |

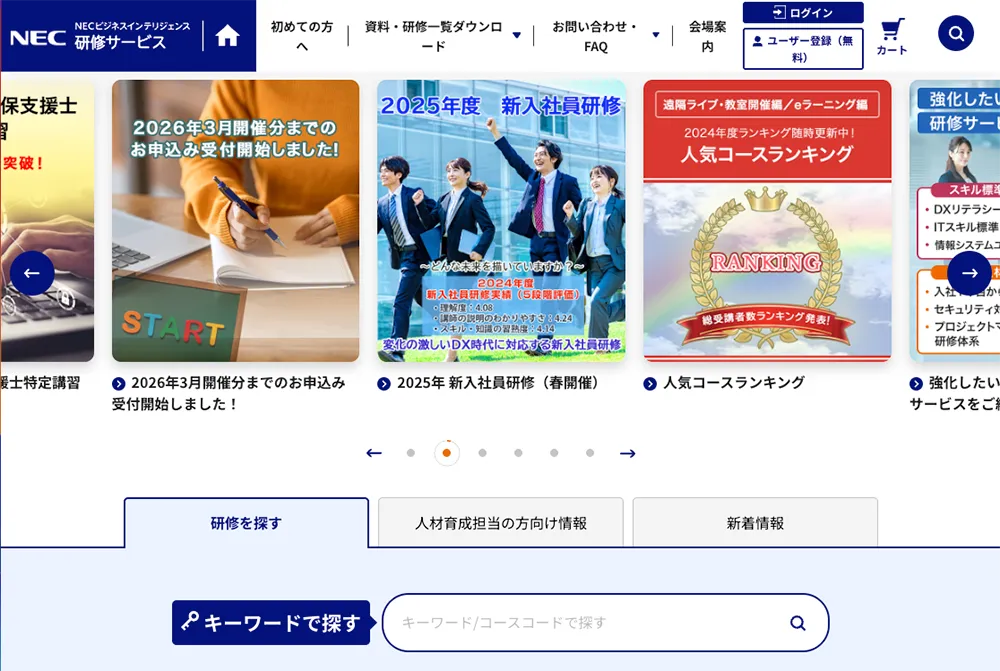

6. NECビジネスインテリジェンス株式会社

出典:NECビジネスインテリジェンス株式会社

おすすめポイント

- 課題設定からゴール設計までを実務目線で一日で設計。

- 電子テキストで、個人ワーク+グループ討議を行う実践型の進め方。

| 料金(目安) | 99,000円(税込) |

|---|---|

| 受講時間・回数 | 1日 |

| 受講形式 | オンライン(遠隔ライブ) |

| 研修内容 | AI・データ分析の基礎/プロジェクトの流れ/企画/活用事例/LLM利用概説/個人演習(自社課題を題材に企画検討) |

| フォロー体制 | 要問い合わせ |

| 助成金対応 | 要問い合わせ |

| 導入実績 | 要問い合わせ |

| URL | NECビジネスインテリジェンス株式会社 |

7. 株式会社富士通ラーニングメディア

出典:株式会社富士通ラーニングメディア

おすすめポイント

- 生成AIで業務プロセスを見直すアイデア出しから、自社での適用企画までをグループワーク中心に実践。

- 前提知識は不要。(使用経験があると効果が高い)

| 料金(目安) | 121,000円(税込) |

|---|---|

| 受講時間・回数 | 2日間:各日9:30〜16:30(休憩含む) |

| 受講形式 | 集合研修(対面) |

| 研修内容 | 生成AIの基礎と事例の理解、BPR視点でのアイデア創出、実際のビジネスシーンへの適用企画をワークショップ形式で実施。 |

| フォロー体制 | 要問い合わせ |

| 助成金対応 | 要問い合わせ |

| 導入実績 | 要問い合わせ |

| URL | 株式会社富士通ラーニングメディア |

C. 企業内・カスタマイズ研修型(上級・戦略/伴走・実装)

| 開催企業・サービス名 | 受講形式 | 研修目安 | 料金体系(具体額) | 特徴・おすすめポイント | 注意事項 | URL |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ギブリー「AI Training」 | 同時双方向型 | 2日間(14時間) | 30万円/人(税別) | 生成AIとプロンプトエンジニアリングの基礎から、業務特化型生成AIチャットボットの構築・応用までを網羅的に学習。 | 株式会社ギブリー |

※開催情報は2025年10月10日時点の情報です。最新情報に関しては各HPでご確認ください。

8. 株式会社ギブリー

出典:株式会社ギブリー

おすすめポイント

- 戦略策定→環境構築→利活用→組織浸透までを一気通貫支援。

- 大手中心の支援実績あり。

| 料金(目安) | 30万円(税抜)/1名 |

|---|---|

| 受講時間・回数 | 2日間(14時間) |

| 受講形式 | 同時双方向 |

| 研修内容 | 生成AIとプロンプトエンジニアリングの基礎から、業務特化型生成AIチャットボットの構築・応用まで |

| フォロー体制 | 要問い合わせ |

| 助成金対応 | 対象(条件あり・所轄労働局へ要問い合わせ) |

| 導入実績 | 大手企業を含む400社以上の生成AI活用支援実績 |

| URL | 株式会社ギブリー |

失敗しない生成AI研修を選ぶための「4つのチェックリスト」

費用対効果の高い研修を導入するためには、単なる価格や期間だけでなく、「実務への定着」を意識した選定基準が重要です。導入担当者は、以下の4つのチェックリストで、候補となる研修を客観的に評価しましょう。

1. 講師の「専門性と実務経験」を確認する

1. 講師の「専門性と実務経験」を確認する

- 実務経験:講師陣はAI開発やDXプロジェクトの最前線での実務経験を持っているか。

- 専門領域:講師の専門分野(例:LLM、画像認識、データ分析)が、自社が強化したい領域と合致しているか。

- 教育スキル:専門知識を非技術者にも分かりやすく伝えられる高い教育スキルを持っているか。

2. 研修内容の「カスタマイズ性と柔軟性」を評価する

- 自社課題への対応:業界固有の課題や特定の業務フローに合わせた内容にカスタマイズできるか。

- レベル別対応:受講者のリテラシーレベルに合わせて、講義の難易度や演習内容を調整できるか。

- 教材の鮮度:急速に進化するAIの最新動向(例:GPT-5、新しい規制)が教材に反映されているか。

3. 「実践定着とフォローアップ」体制を検証する

- ハンズオンの有無:具体的なツールの操作を伴うハンズオン形式の演習が含まれているか。

- アウトプット:研修の終盤に生成AIを活用した具体的なアウトプット演習を義務付けているか。

- フォローアップ:研修後に質問対応や、ナレッジ共有コミュニティへの参加など、継続的なサポートがあるか。

4. 「費用対効果」の可視化を求める

- 成果指標の設定:研修の目標が「プロンプトエンジニアリング能力の向上」など抽象的ではなく、具体的なKPIに設定されているか。

- 計測方法の提示:研修後の業務改善効果をどのように計測・可視化するのか、その具体的なレポートラインや計算式を提示しているか。

生成AI研修で活用できる助成金とは?

企業のAI活用を支援するため、国は様々な公的支援制度を用意しています。特に人材育成を目的とした場合、「人材開発支援助成金」の活用は、導入コストを大幅に下げるために欠かせません。

「人材開発支援助成金」とは

「人材開発支援助成金(特定訓練コース・人への投資促進コース)」とは、職務に関連する知識・技能を習得させるための訓練(研修)を事業主が実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

助成金活用のポイントと注意点

計画の策定と認定

訓練開始日からさかのぼって1ヶ月前までに「訓練計画」を作成し、事前にハローワークまたは労働局に提出し、キャリアアップ助成金等の助成金の要件を満たすことが必要です。

対象となる費用

研修の受講料や、外部講師への謝金などが対象となります。

助成率

企業規模やコースによって異なりますが、訓練経費の30%〜75%、賃金助成として1人1時間あたり最大380円(中小企業の場合)などが支給されます。

このように助成金を活用してコストを抑えれば、研修導入のハードルは大きく下がります。

|

重要 助成金は「後払い」であり、事前に全額を支払う必要があります。また、助成金には多くの要件や規定があるため、申請前には必ず厚生労働省の最新情報を確認するか、専門の社会保険労務士に相談することをおすすめします。 |

法的・倫理的リスク教育とガバナンス構築:失敗しないAI導入の土台

ここまでで、最適な研修の選び方や助成金活用によるコスト削減策を整理しました。

ただし、せっかく投資した研修を無駄にしないために、まずは成果が出る前提条件――最も重要な「土台」であるリスク管理とガバナンスを徹底する必要があります。

AIツールが高性能でも、研修が充実していても、情報漏えいや著作権・プライバシー侵害などたった1回のミスで、信用と投資回収は崩れます。

まずは、全社員が安心して使える環境づくりを人事が主導することが、AI導入成功の第一歩です。

1. 必修化すべき研修の2大テーマ

| テーマ | 概要と教育内容 | 社内ルールへの落とし込み |

|---|---|---|

| 情報セキュリティ・機密保持 | 機密情報や個人情報をプロンプトに入力しないという基本原則を徹底。利用後のデータ保存・削除ルールも教える。 | 「生成AI利用ガイドライン」に具体的な禁止事項(例:顧客名の入力禁止)を明記。 |

| 著作権と倫理 | 生成AIが出力した情報の権利関係を理解させる。出力内容をそのまま利用するのではなく、必ずファクトチェックを行う習慣を定着させる。 | 「最終責任は利用者が負う」ことを徹底し、利用前のダブルチェック体制を確立。 |

2. リスク管理を定着させるための「3つの仕組み」

研修を単発で終わらせず、リスク意識を組織に定着させるには、「仕組み」が必要です。

(1)社内ガイドラインの策定

上記の2大テーマに基づき、「誰が」「何を」「どこまで」使っていいのかを具体的に定めた社内生成AI利用ガイドラインを速やかに策定し、全社に周知する。

(2)ナレッジ共有の場

リスク事例や成功事例を共有する専用の社内コミュニティを立ち上げ、疑問や不安を解消できる環境を整える。

(3)継続的な監査

定期的に社員の利用状況を監査し、ルール違反や不適切な利用がないか確認体制を構築する。

こうした共通意識や仕組みを徹底することで、研修で得た生成AIスキルも安全に活用することができます。

まとめ

生成AI研修は、単なるスキルアップではなく、企業の未来に向けた戦略的投資です。

自社の目的に合致した研修を見つけ、助成金等の制度を賢く活用し、「知識」を「実務成果」に変えるための第一歩を踏み出しましょう。